Как технологии меняют наш мозг?

Вышли из дома без телефона. Какое чувство вы будете испытывать? Скорее всего — это паника: как найти дорогу без навигатора, вспомнить номер человека или список покупок? Технологии — от голосовых помощников до нейросетей — делают нашу жизнь проще. И казалось бы, с ними мы стали эффективнее, продуктивнее и умнее. Но так ли это?

Мы живем в парадоксальное время. Все больше задач делегируется машинам: мы набираем текст голосом, вместо того чтобы писать от руки, используем GPS, а не запоминаем маршрут, перекладываем разработку креативных стратегий на ИИ. С одной стороны, активное использование цифровых технологий снимает с человека часть рутинной нагрузки на память и освобождает мозг для более комплексных задач, например, глубокого анализа, творчества или принятия сложных решений. В 2016 году ученые описали это явление, назвав его «когнитивной разгрузкой» (cognitive offloading).

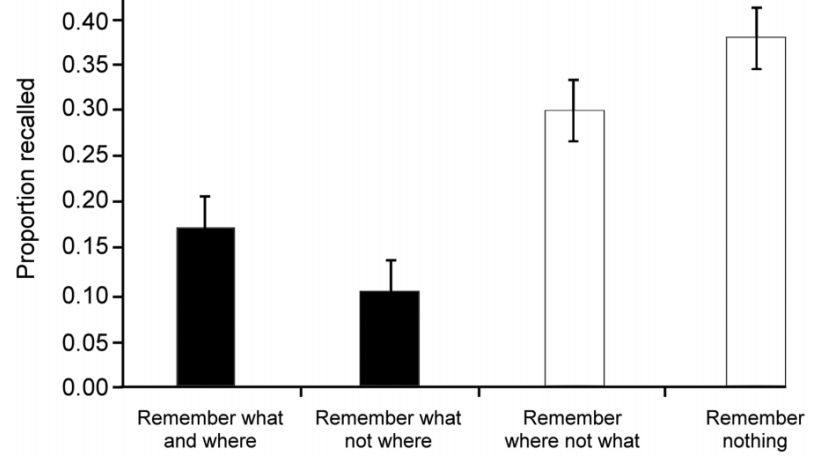

Применение гаджетов удобно, но с каждым таким «облегчением» наш мозг теряет шанс потренироваться — незаметно меняются принципы его работы. В 2011 году исследователи Betsy Sparrow, Jenny Liu и Daniel M. Wegner представили концепцию «эффекта Google», предполагающую, что доступность информации в любое время снижает потребность во внутренней памяти. Это явление также известно как цифровая амнезия или «транзактивная память». Оно подразумевает, что люди с большей вероятностью запомнят, где найти информацию, а не сами данные.

Тем не менее пока делать однозначные выводы рано. Чтобы действительно понять, как технологии трансформируют мозг — усиливают ли они одни способности и подавляют ли другие — нужны комплексные научные исследования. И главное, длительные: речь не о годах, а о нескольких десятилетиях наблюдений и анализа.

Сейчас мы снова стоим у порога нового периода в истории человечества. Масштаб происходящего можно сравнить с появлением письменности около 7 тысяч лет назад — этапом, положившим начало той истории, которую мы все знаем. Но как именно это повлияет на работу мозга конкретного человека — вопрос остается открытым.

«Почему-то все ожидают отрицательного влияния, что люди обленятся, перестанут думать и совсем отупеют. Я не считаю, что произойдет нечто подобное», — продолжает один из ведущих неврологов России Владимир Захаров.

Появление письменности не привело к утрате способности запоминать. Подобные опасения во многом связаны с некоторым предубеждением общества перед нововведениями. Когда появилось книгопечатание, наверняка некоторые тоже утверждали, что только рукописные книги развивают душу и разум. Скепсис — это естественная реакция на глобальные перемены, особенно среди старших поколений.

Почему когнитивное здоровье — это важно?

Память, внимание, критическое мышление и скорость обработки информации — это фундамент, на котором строится успешное обучение, принятие решений и даже эмоциональное благополучие. С научной точки зрения когнитивное здоровье — это показатель того, насколько эффективно мозг способен выполнять задачи. И речь не только об «интеллектуальных» профессиях. В том числе и простые повседневные действия — от приготовления еды по новому рецепту до планирования бюджета — требуют слаженной работы нейронов мозга.

Особое внимание в последние годы уделяют понятию когнитивного резерва. Это нечто вроде запаса прочности у мозга — резерв, который, несмотря на начавшееся развитие неврологических патологий, позволяет мозгу дольше сопротивляться старению и нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера. Исследования показывают, что обучение на протяжении всей жизни, чтение, освоение новых языков и хобби вроде игры на музыкальных инструментах увеличивают количество и плотность связей между нейронами. Чем их больше — тем выше шанс, что даже при повреждении некоторых участков мозга остальные смогут компенсировать их работу.

Другими словами, когнитивный резерв — это невидимая подушка безопасности, которую мы формируем каждый день, когда бросаем вызов мозгу. И чем раньше начать заботиться о его развитии, тем больше шансов сохранить ясность ума в будущем.

Мозг в условиях информационного шума

Современный человек живет в мире, перенасыщенном различной информацией. Уведомления, всплывающие окна рекламы, новости, соцсети — все это не просто захламляет информационное пространство, но и оказывает серьезное влияние на работу мозга. В первую очередь — на внимание.

Сейчас эпоха, которую неврологи уже называют временем раздробленного внимания. В день мы сталкиваемся с тысячами стимулов — уведомления мессенджеров, всплывающие окна рекламы, новости — каждый из которых требует хотя бы долю нашего внимания. В итоге человеку редко удается выполнить одну задачу до переключения на другую. Образуется конкуренция разных видов деятельности, что на практике перегружает когнитивную систему и отрицательно влияет на производительность труда.

Автор бестселлера «Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World» Кэл Ньюпорт называет это потерей способности к глубокой работе (deep work) — сосредоточенной умственной деятельности без отвлечения внимания, которая сегодня имеет особую ценность и становится одним из ключевых профессиональных навыков. Вместо этого многие из нас большую часть времени проводят в режиме shallow work — поверхностной, мелкой работы, не требующей серьезных умственных усилий: ответить на сообщение, пролистать ленту соцсетей или проверить почту. Таким образом, мозг все чаще находится в состоянии фрагментации — постоянного разрыва внимания. Это может привести не только к поверхностному стилю мышления, рассеянности, но и к ухудшению эмоционального состояния и хронической усталости.

Возможно ли сохранить ясность ума, не отказываясь от технологий? Ответ — да. Главное — понимать, как именно цифровая среда влияет на мозг. Так что все зависит от того, как именно мы используем технологии. Вопрос уже не в том, стоит ли от них отказываться, а в том, как встроить их в жизнь, чтобы поддержать и даже улучшить когнитивное здоровье. Об этом мы поговорим в следующей статье.