13 мая 1946 года стал поворотным моментом в истории отечественной науки и техники. Постановлением Совета Министров СССР был создан Государственный союзный головной научно-исследовательский институт № 88, который позднее получил известность как Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, или ЦНИИмаш.

Основой для создания послужили мощности артиллерийского завода № 88. Уже в августе 1946 года в составе института появился отдел 3, которым руководил молодой инженер Сергей Королев. Этот человек в будущем станет главным конструктором советской космонавтики. Именно с его именем связаны запуск первого спутника, полет Гагарина и начало эпохи освоения космоса.

С 1967 года институт официально носит название ЦНИИмаш. На протяжении десятилетий он стал одним из главных научных центров, участвующих в проектировании, испытаниях и сопровождении всей ракетно-космической техники. Здесь создавались и совершенствовались межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты-носители, пилотируемые корабли и орбитальные станции.

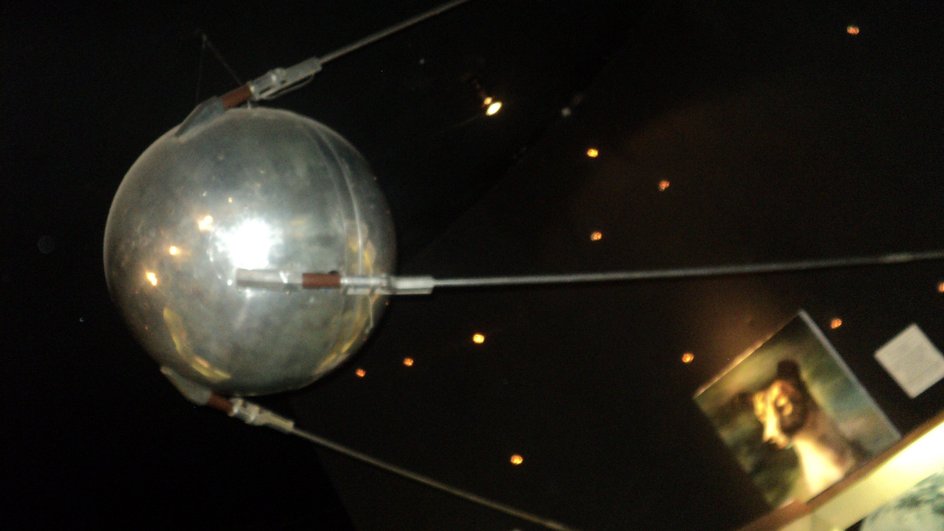

ЦНИИмаш был причастен к созданию ракеты Р-7, с помощью которой был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли. Также здесь велась работа над кораблями «Восток», «Союз» и станциями «Салют» и «Мир». В наши дни специалисты института обеспечивают функционирование российского сегмента Международной космической станции и участвуют в разработке новых систем.

Институт обладает уникальной экспериментальной базой. Это включает современные стенды, лаборатории и Центр управления полетами, откуда координируются все российские космические миссии. Кроме того, ЦНИИмаш играет ведущую роль в развитии научных и инженерных кадров, а также занимается стандартизацией и сертификацией космической техники.

Сегодня ЦНИИмаш продолжает вести исследования в области аэродинамики, теплопередачи и навигационных систем. Его аналитические разработки лежат в основе перспективных проектов, обеспечивающих независимый доступ России в космос. Среди них — новые ракеты-носители, спутниковые группировки и системы информационной поддержки безопасности в космосе.

За почти восемь десятилетий институт не просто прошел путь от конструкторского бюро до опоры всей ракетно-космической отрасли. Он стал символом научной преемственности, инженерной школы и стратегического мышления, без которых невозможны устойчивое развитие и международное признание российской космонавтики.

Интерес к падению старого советского аппарата особенно символичен на фоне годовщины учреждения института, который и разрабатывал технологии для подобных миссий. Как современные расчёты помогли точно определить место падения зонда — об этом вы можете прочитать в этой статье.