Если вы ни разу не задумывались о том, сколько экспонатов хранится в том или ином музее — обрисую вам числа на примере Музея космонавтики. На хранении в фондах числится около 135 000 различных предметов, от настоящих образцов космической техники до личных фондов конструкторов ракетно-космической техники и живописи. На экспозиции музея можно увидеть лишь малый процент от общего собрания. Для нашего музея это около 5000 предметов — это всего 4% от общего количества. И даже в этих пяти тысячах есть предметы, мимо которых постоянно проходят люди, если между экспозицией и посетителем нет медиатора, который может обратить на эти предметы внимание, несмотря на тяжелую работу экспозиционера.

1. Скафандр для собаки

Один из 20 собачьих скафандров, изготовленных на заводе № 918 министерства авиационной промышленности СССР. Несмотря на то, что экспозиция музея начинается с этого милого образца космической техники, люди редко обращают на него внимание. До полетов более знаменитых собак — Белки и Стрелки (некоторые, возможно, могут вспомнить и Лайку) — в стране была обширная программа исследований с животными на геофизических ракетах Р-1, Р-2 и Р-5.

Не все собаки летали в скафандрах — в музейном экземпляре летал пес по кличке Рыжик, который в паре с «коллегой» по экипажу Дамкой отправился покорять суборбитальные высоты 7 июля 1954 года на ракете Р-1Д. Модификация «-Д» отличалась тем, что собаки на определенной высоте катапультировались из кабины при спуске. Скафандр был необходим в первую очередь для обеспечения нужного состава дыхательной смеси на высоте катапультирования.

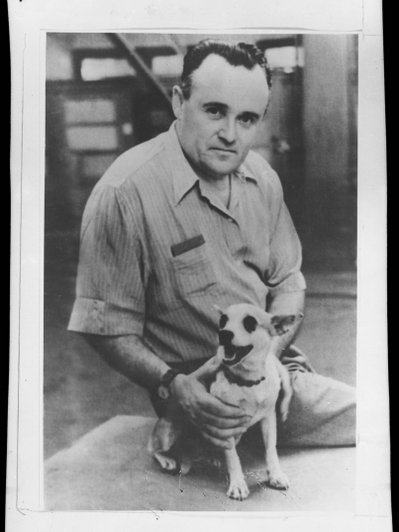

Помимо скафандра в музее хранится замечательная фотография главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Павловича Королева с тем самым Рыжиком, сделанная до полета.

2. Осколок сверхтяжелой лунной ракеты-носителя Н-1

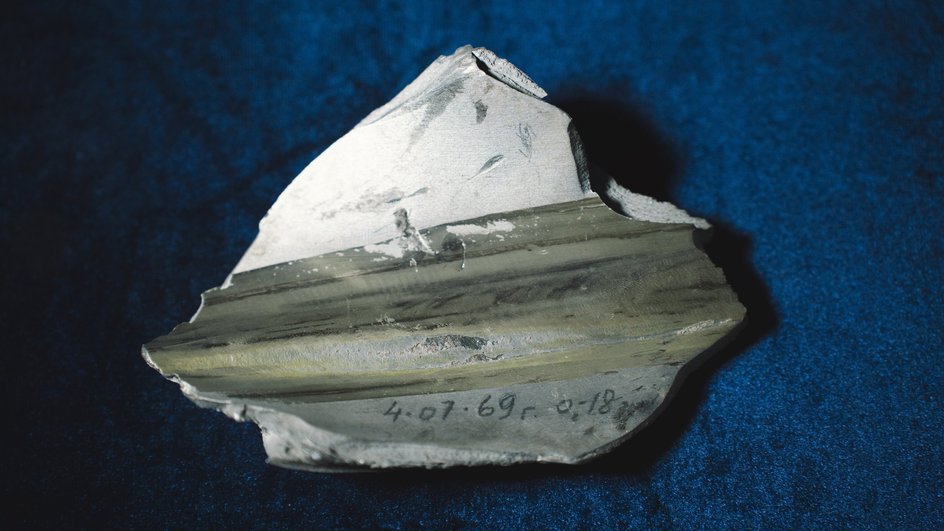

Персонально — наверное, самый любимый мой экспонат. 3 июля 1969 года с одного из стартовых столов космодрома Байконур стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Н-1 высотой 105 метров и массой в 3000 тонн. Подобная ракета должна была доставить нашего соотечественника на Луну, однако все четыре запуска ракеты не увенчались успехом. 3 июля же, во время второго испытательного пуска, на 12-й секунде все двигатели, кроме одного, отключились системой автоматики ракеты из-за нештатной работы одного из этих самых двигателей. Уже на 23-й секунде ракета плашмя упала на стартовый стол.

Произошел крупнейший в истории ракетостроения взрыв — разрушен стартовый стол (и частично разрушен второй стартовый стол по соседству), энергетический потенциал взрыва оценивается в 5-25 килотонн в тротиловом эквиваленте. Три тысячи тонн керосина и кислорода прореагировали одновременно — вместо планомерного штатного сгорания в течение десяти минут циклограммы выведения лунного космического корабля на орбиту.

Осколок — «свидетель» одного из самых мощных неядерных взрывов в истории. Даритель, который принес его в музей в 2022 году, не имел представления о том, какой именно ракете он принадлежал. Помогла надпись, нацарапанная отцом дарителя, «04.07.69» — вероятнее всего, он был одним из тех, кто устранял последствия взрыва.

3. Комплекс предметов, связанных с Юрием Алексеевичем Гагариным

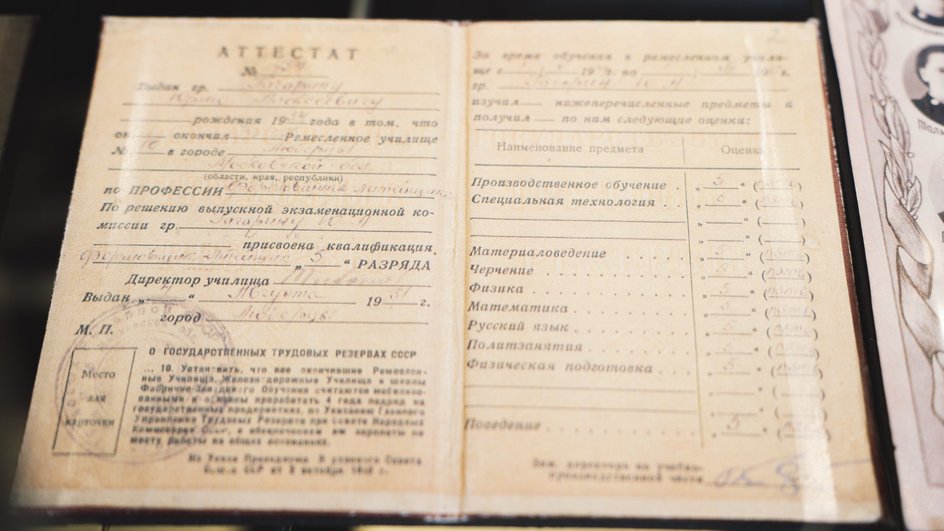

Тот случай, когда ограничиваться одним предметом не хочется совсем. Несмотря на то, что Гагарин после своего полета стал одним из самых известных людей в мире, и его имя знает практически любой посетитель музея старше 7 лет — практически всегда люди проходят мимо некоторых интересных фотографий и документов, связанных с первым космонавтом.

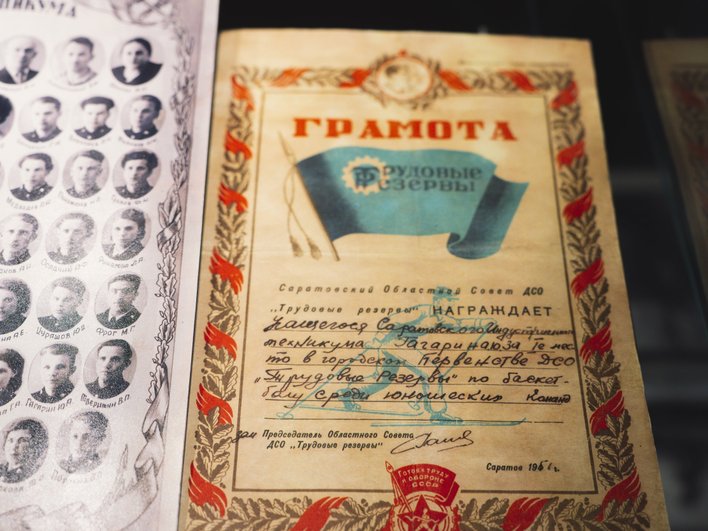

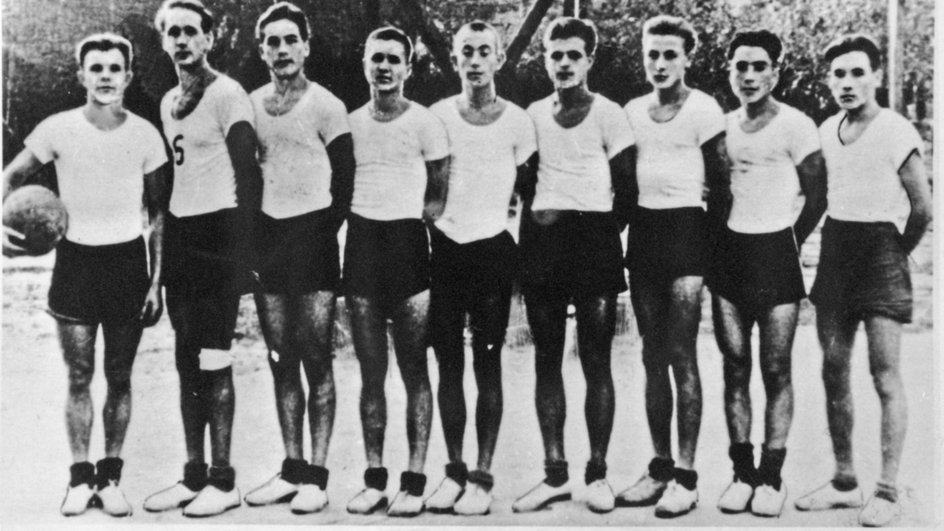

В дальнейшем в Саратовском индустриальном техникуме он продолжил оттачивать мастерство литейщика и… Нет, не только начал обучаться летному делу в Саратовском аэроклубе ДОСААФ, но и получил грамоту «Трудовые резервы» за 1 место в городском первенстве ДСО по баскетболу среди юношеских команд.

И, да, в 1950-е при росте в 165 сантиметров Гагарин не просто играл в баскетбол, он был капитаном баскетбольной команды (что говорит о характере будущего космонавта очень многое) в 1957 году, когда заканчивал 1 военное авиационное училище летчиков имени К.Е. Ворошилова.

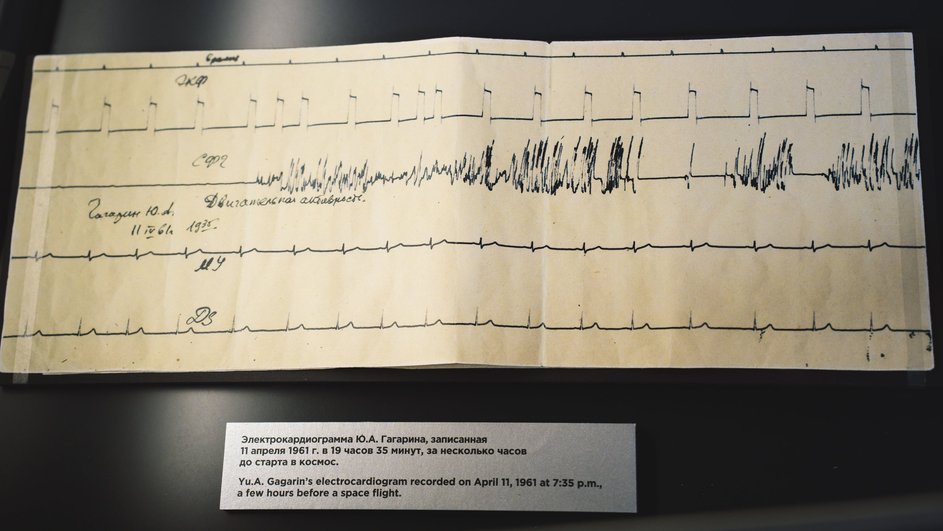

Последний из малозаметных экспонатов, связанных с первым космонавтом — предполетная электрокардиограмма, сделанная за день до его легендарного космического полета — 11 апреля в 19:35 по местному Байконурскому времени.

Помимо QRS-комплексов (так называются «закорючки» на ЭКГ) с разных отведений ЭКГ, можно увидеть линию, которая подписана как «двигательная активность», что свидетельствует о том, что снята она была под нагрузкой. И отдельно о том, что у Гагарина была отличная физподготовка и спокойствие перед одним из самых ответственных событий в своей жизни.

4. Пакет-«кружка» с чаем для невесомости

Не самый ожидаемый предмет. Однако перед вами не просто «пакетик в пакетике», перед вами — прибор контроля герметичности.

В 2020 году экипаж космического корабля «Союз МС-16» в составе Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера пытались найти место утечки в переходной камере одного из стыковочных узлов служебного модуля «Звезда» Международной космической станции. Ультразвуковой прибор, предназначенный для поиска подобных утечек, отказывался работать, трещина была достаточно малой, чтобы в переходной камере падало давление, но недостаточно большой, чтобы нижний порог чувствительности мог утечку «услышать».

Космонавты проявили смекалку — утечку удалось найти, локализировать и герметизировать с помощью разорванного чайного пакетика, такого же, как тот, что хранится в Музее космонавтики.

«В один из вечеров мы взяли пакетик с чаем, разорвали его и распылили весь этот чай по переходной камере, — рассказал Иван Вагнер. — Через сутки мы увидели, как чаинки собрались в месте утечки! Получается, благодаря чаю мы нашли место утечки. Сейчас мы его изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место на долгое время», — рассказывал в одном из сеансов ВКС-связи с читателями издания rg.ru Иван Вагнер.

5. Лунный грунт

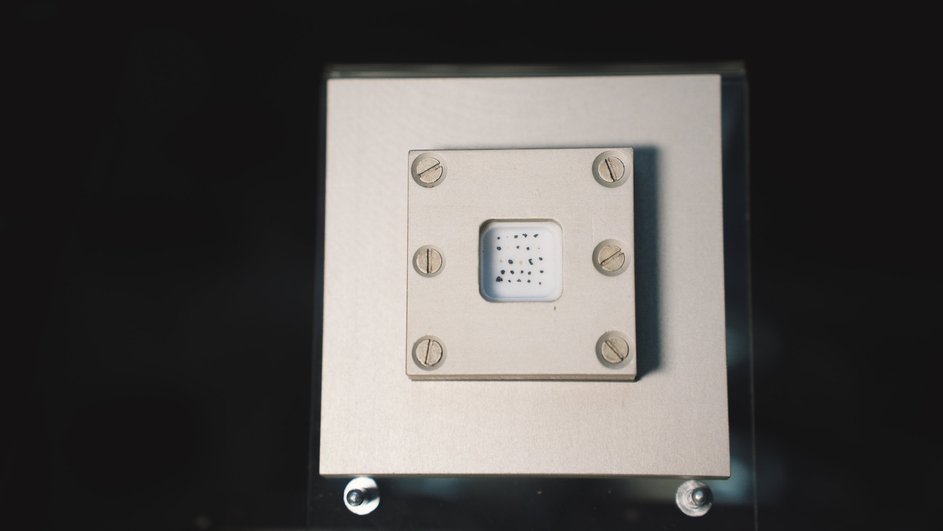

Напоследок — предметы столь малые, что не каждый сможет их разглядеть. Как и в случае с Юрием Алексеевичем, я расскажу не про один предмет, а про двадцать — частичек лунного реголита, доставленного на Землю в далеком 1970 году отечественной автоматической межпланетной станцией «Луна-16».

Миссия станции была сложной — необходимо было осуществить реактивную посадку на поверхность спутника, произвести бурение грунта и отбор проб, стартовать с лунной поверхности и доставить грунт на Землю в герметичной капсуле с теплозащитой. Последний момент, отдельно — капсулу после посадки необходимо было отследить по радиомаяку и эвакуировать. И все это происходило в автоматическом режиме 55 лет назад.

Амбициозная задача была выполнена и даже повторена дважды, станциями «Луна-20» и «Луна-24». Из 300 граммов грунта, доставленных этими станциями, малая часть была подарена Музею космонавтики и выставлена в постоянной экспозиции.