Что такое микробы, и почему их боятся

Микробы — это общее название для множества микроскопических организмов. Под этим термином скрываются бактерии, вирусы, грибы, археи и простейшие. Хотя понятие «микроб» не строго научное, его используют для обозначения всего невидимого глазу биологического мира. Большинство микробов имеют размер от 0,2 до 10 микрометров. Встретить эти крошечные организмы можно везде. Они живут в воздухе, воде, почве, внутри и на теле человека. Даже в экстремальных условиях — от горячих источников до радиоактивных шахт.

Микроорганизмы появились на Земле более 3,5 млрд лет назад, задолго до растений и животных. Цианобактерии, например, начали производить кислород в процессе фотосинтеза около 2,4 млрд лет назад. Это привело к «кислородной катастрофе» — глобальному изменению состава атмосферы Земли, которое произошло в самом начале протерозоя. Это важнейший этап в развитии жизни на нашей планете.

Впервые микробы увидел нидерландский натуралист Антони ван Левенгук в 1676 году с помощью самодельного микроскопа. Он описал «маленьких животных», обнаруженных в капле воды, и тем самым положил начало микробиологии. Термин «микроб» же предложил в 1878 году французский медик Шарль Седийо.

Страх перед микробами усилился в XIX веке, когда французский химик Луи Пастер и немецкий врач Роберт Кох доказали, что некоторые из них вызывают болезни — холеру, туберкулез, сибирскую язву. Эти открытия стали основой теории микробной этиологии болезней, за которую Кох в 1905 году получил Нобелевскую премию.

Но далеко не все микробы вредны. В человеческом теле их проживает около 100 триллионов, и многие играют большую роль в поддержании здоровья. Например, кишечная микробиота помогает переваривать пищу, синтезирует витамины группы B и витамин K, регулирует иммунную систему и даже влияет на настроение через «ось мозг-кишечник». У здорового человека микробиом весит около 1-2 кг и состоит из тысяч видов.

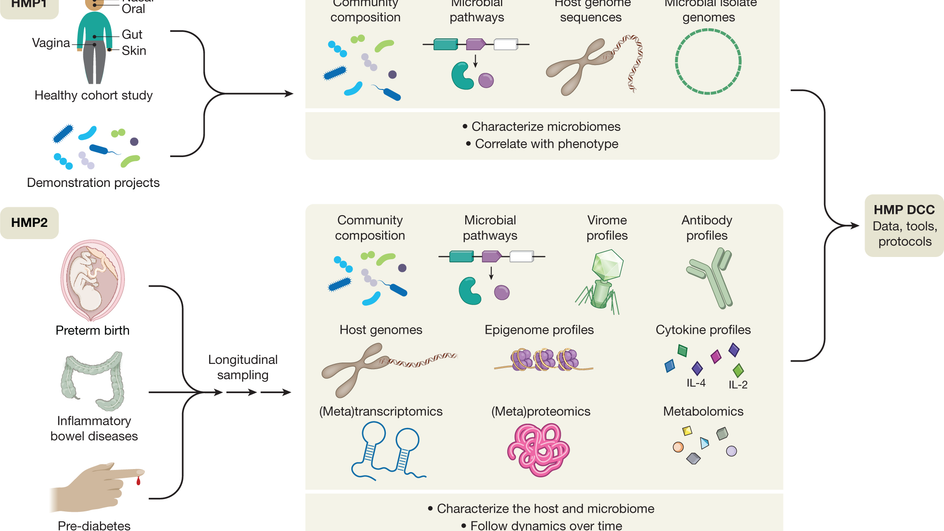

Современные исследования, включая американский масштабный проект Human Microbiome Project, показали, что разнообразие и баланс микробиома напрямую связаны с риском множества заболеваний. От ожирения до депрессии, диабета 2 типа и аутоиммунных расстройств.

Кроме медицины, микробы играют важную роль в экологии. Они участвуют в круговороте веществ. Крошечные организмы перерабатывают органику, связывают азот, очищают воду. Некоторые бактерии, например Geobacter sulfurreducens, даже вырабатывают электричество и применяются в микробных топливных элементах.

Полезные микробы: симбиоз в кишечнике, на коже и в доме

Микроорганизмы — не только возбудители болезней. Многие из них живут с нами в симбиозе и приносят прямую пользу.

Кишечник

Кишечная микрофлора насчитывает около 40 триллионов микробов. В основном — бактерий. Вместе они составляют микробиом. Это совокупность всех микроорганизмов, обитающих в теле человека.

Кишечный микробиом помогает расщеплять пищу, регулирует обмен веществ и производит витамины. Например, B12, K2 и фолиевую кислоту. Также он влияет на иммунитет. Более 70% иммунных клеток сосредоточены именно в кишечнике.

Исследования также подтверждают существование оси кишечник-мозг. Это значит, что микробы влияют на выработку нейромедиаторов вроде серотонина, отчасти регулируя наше настроение. Нарушения микробиома связывают с ожирением, диабетом 2 типа, аутоиммунными и даже психическими расстройствами.

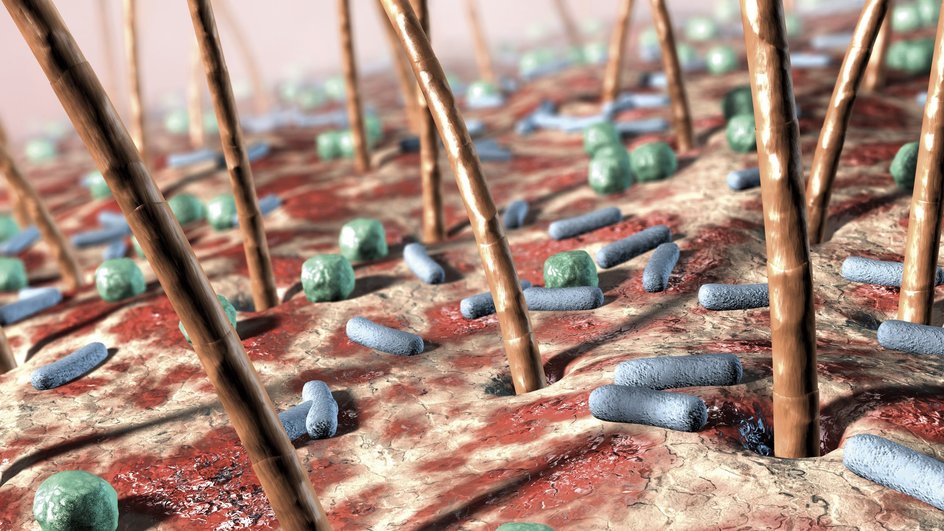

Кожа

На коже живут бактерии, грибы и вирусы — их численность достигает 1 млн на см². Они защищают нас от патогенов, занимая «место под солнцем» и производя антимикробные вещества. Например, бактерия Staphylococcus epidermidis подавляет рост Staphylococcus aureus, которая вызывает кожные инфекции. Микрофлора кожи зависит от влажности, кислотности, участка тела и даже пола человека. У детей и взрослых — разный состав бактерий.

Дом

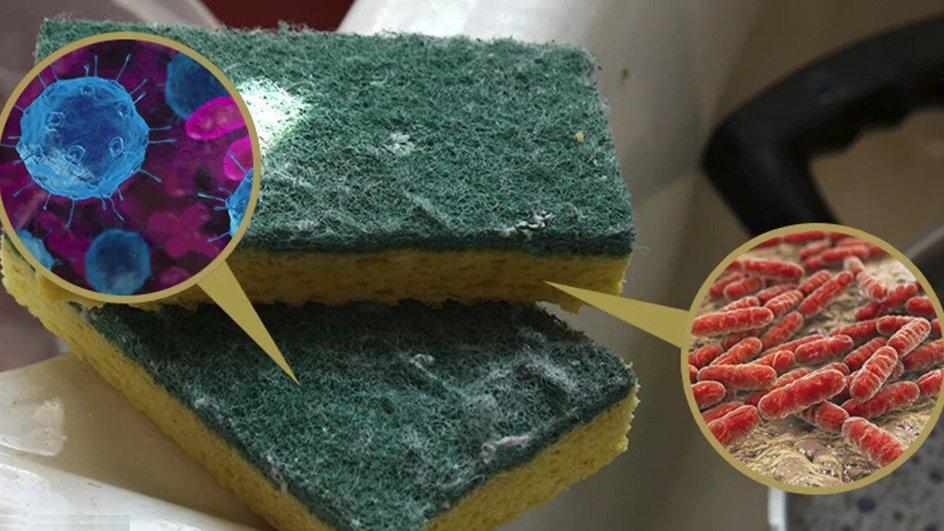

Микробы буквально окружают нас в собственном жилище. Они обитают в воздухе, на полу, мебели, кухонных поверхностях. Причем стерильность — не всегда благо. Чрезмерная чистота может ослабить иммунитет, особенно у детей. «Гигиеническая гипотеза» британского эпидемиолога Дэвида Стракана предполагает, что недостаточный контакт с микробами в раннем возрасте повышает риск аллергий и аутоиммунных болезней.

Некоторые домашние микробы помогают разрушать токсины и органику, а микрофлора, поступающая извне, может положительно влиять на разнообразие микробиома человека.

Вредные микробы: инфекции, болезни, и как мы с ними боремся

Патогенные микроорганизмы — бактерии, вирусы, грибки и простейшие — вызывают множество инфекционных заболеваний. Они проникают в организм через воздух, воду, пищу, кожу или слизистые. Например, вирусы гриппа и COVID-19 передаются воздушно-капельным путем, сальмонеллы — через зараженные продукты, а кишечная палочка Escherichia coli — через воду и грязные руки.

Некоторые заболевания распространяют насекомые. Малярию вызывает паразит Plasmodium, который попадает в кровь через укус инфицированного комара рода Anopheles. Болезнь Лайма провоцирует бактерия Borrelia burgdorferi, передающаяся через укусы иксодовых клещей.

Для борьбы с бактериями используют антибиотики. Но во всем важна мера. Их чрезмерное и неправильное применение ускоряет появление устойчивых штаммов. По данным ВОЗ, ежегодно устойчивые к антибиотикам инфекции уносят жизни около 1,3 млн человек. Поэтому антибиотикорезистентность — одна из главных угроз здравоохранению XXI века.

С вирусами борются по-другому — с помощью вакцинации и противовирусных препаратов. Вакцины стимулируют выработку иммунного ответа. Так они снижают вероятность заражения или тяжелого течения болезни. Благодаря массовой вакцинации сегодня мы практически искоренили оспу, а также значительно сократили распространение полиомиелита и кори.

Сегодня профилактика — основной способ борьбы с инфекциями. Мытье рук, чистая вода, вакцинация, контроль над распространением насекомых-переносчиков и санитария спасают миллионы жизней даже без применения лекарств.

А в одной из прошлых публикаций мы рассказывали о том, как ученым удалось смоделировать жизнь микробов в кишечнике.