Ученые раскрывают удивительные свойства времени: от ньютоновской механики до теории относительности Эйнштейна, от термодинамики до квантовых экспериментов. Но можно ли им управлять? Попробуем в этом разобраться.

Время как физическая величина

В классической механике Ньютона, предложенной в XVII веке, время считается абсолютной линейной величиной. Оно течет равномерно, одинаково для всех объектов и наблюдателей. Такое представление удобно для описания привычных процессов, но не учитывает влияния скорости и гравитации.

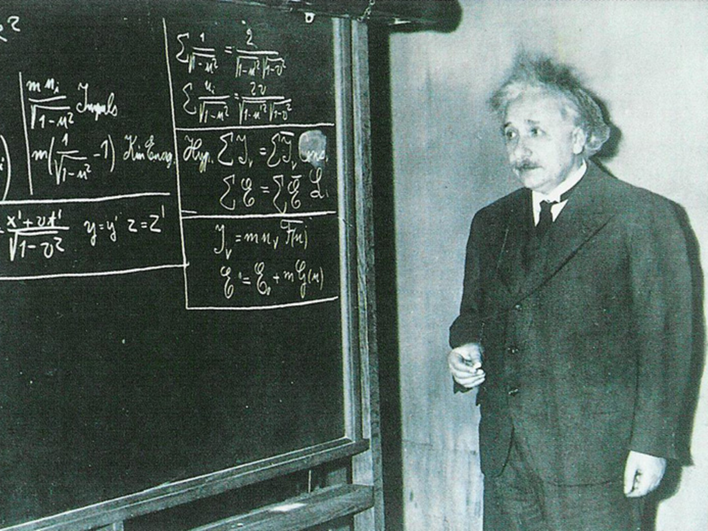

Теория относительности Эйнштейна: время замедляется

В начале XX века Альберт Эйнштейн предложил две теории, радикально изменившие физическое понимание времени:

- Специальная теория относительности (1905). При движении со скоростью, близкой к скорости света, время замедляется относительно внешнего наблюдателя. Это называется релятивистским эффектом замедления времени;

- Общая теория относительности (1915). Согласно этой теории, вблизи массивных объектов, например, планет или черных дыр, время идет медленнее. Это связано с тем, что гравитация искривляет пространство-время. И чем выше гравитационный потенциал, тем сильнее замедление.

На практике эти эффекты учитываются в работе GPS-навигаторов. Спутники на орбите движутся со скоростью около 3,9 км/с и находятся в более слабом гравитационном поле. Без учета релятивистского и гравитационного замедления времени их координаты сбивались бы на десятки километров уже за сутки.

Термодинамика: энтропия и направление времени

Еще один подход к описанию времени дает второй закон термодинамики. Звучит он так: в замкнутой системе энтропия, она же мера беспорядка, не убывает. Это определяет стрелу времени — направление от прошлого к будущему, от порядка к хаосу.

Понятие энтропии ввел Рудольф Клаузиус в XIX веке. Согласно этому закону, возможны только такие процессы, где она остается неизменной или увеличивается. Например, чашка может упасть и разбиться, но не может самопроизвольно собрать себя обратно. Это делает ход времени необратимым.

Хотя уравнения классической и квантовой физики симметричны во времени — их можно «перематывать» назад. Но именно рост энтропии задает макроскопическое направление времени. Этот феномен известен как парадокс Лошмидта: если законы симметричны, почему мы не видим событий, происходящих в обратном порядке?

Физики объясняют это тем, что на уровне микроскопических частиц уменьшение энтропии возможно, но с астрономически малой вероятностью. Поэтому в реальных масштабах мы наблюдаем только одно направление — от прошлого к будущему.

Можно ли «сжимать» или ускорять время?

На бытовом уровне время кажется неизменной величиной: секунда длится секунду, час — час. Но в физике это не всегда так. Современная наука показала, что время может замедляться или идти быстрее — в зависимости от скорости движения и силы гравитации. Кроме того, существуют спорные гипотезы о возможности управлять временем с помощью нетрадиционных технологий. Что из этого подтверждено, а что пока остается на границе науки и спекуляций — сначала рассмотрим физические методы:

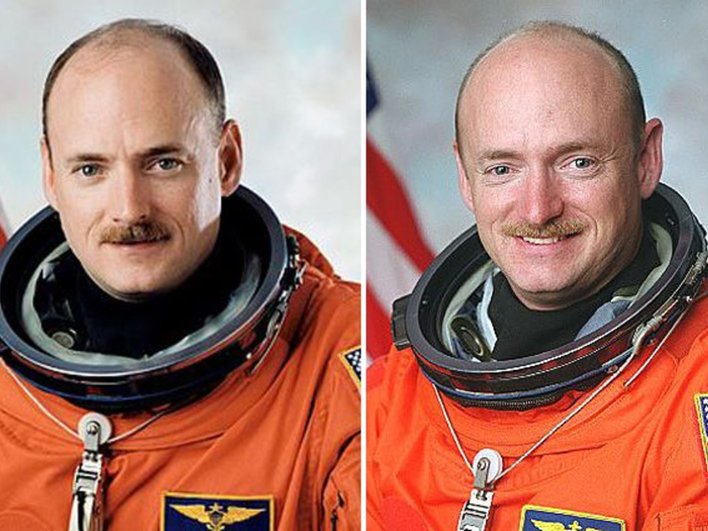

Космические полеты и парадокс близнецов

Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, при движении с большой скоростью время для движущегося объекта течет медленнее относительно наблюдателя. Это явление демонстрирует парадокс близнецов — один близнец остается на Земле, другой летит в космос и возвращается моложе.

Эффект подтвердили экспериментально. Речь об эксперименте физиков Джозефа Хафеле и Ричарда Китинга. В 1971 году они установили цезиевые атомные часы на самолеты и совершили полеты вокруг света. После возвращения часы отставали от контрольных на Земле — разница составила десятки наносекунд, точно как предсказывала теория относительности.

Практический пример — случай американского астронавта Скотта Келли, который провел 340 дней на Международной космической станции. По возвращении он оказался моложе своего брата-близнеца Марка на 8,6 миллисекунды. Это связано с его длительным пребыванием в условиях микрогравитации и орбитальной скорости.

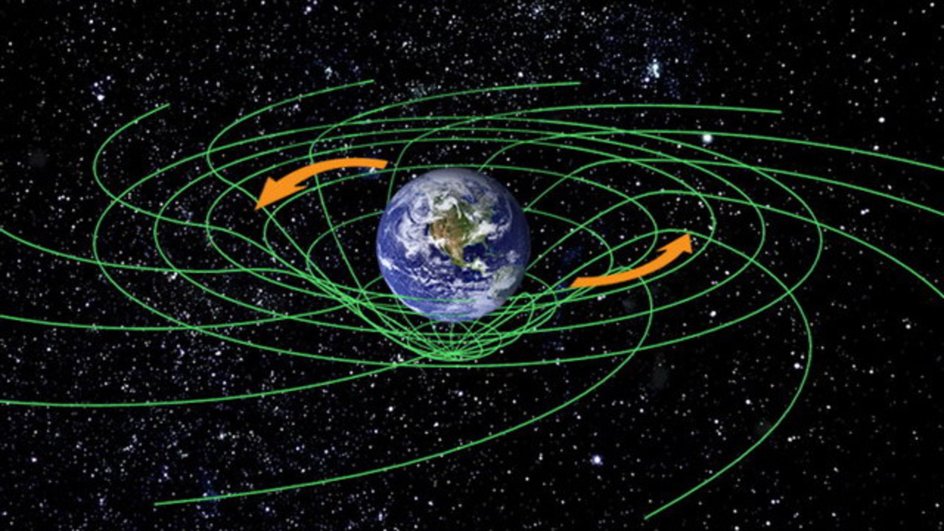

Гравитационные поля

Общая теория относительности предсказывает: вблизи массивных тел время замедляется. Это называется гравитационным замедлением времени. Эффект описывается уравнением Шварцшильда и зависит от массы тела и расстояния до него.

В 2010 году физики из Национального института стандартов и технологий США (NIST) экспериментально зафиксировали разницу хода времени между двумя атомными часами, расположенными на высоте всего в 33 см друг от друга. Верхние часы шли быстрее, что подтвердило расчеты с высокой точностью. Современные атомные часы фиксируют различия даже на высотах в миллиметры.

Эти эффекты не просто теоретические. Они критичны для работы спутников GPS. Без постоянной коррекции релятивистских и гравитационных отклонений, погрешность в координатах достигала бы десятков километров в сутки.

Далее рассмотрим гипотетические технологии.

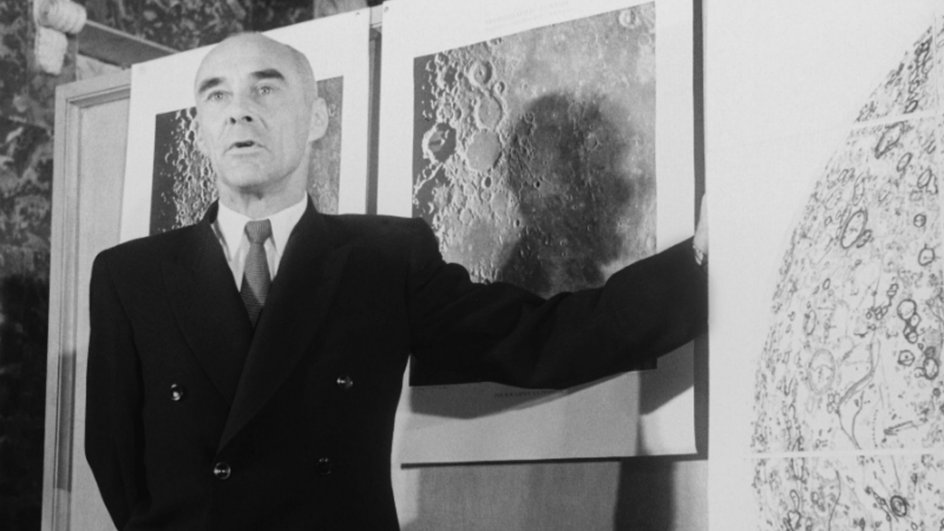

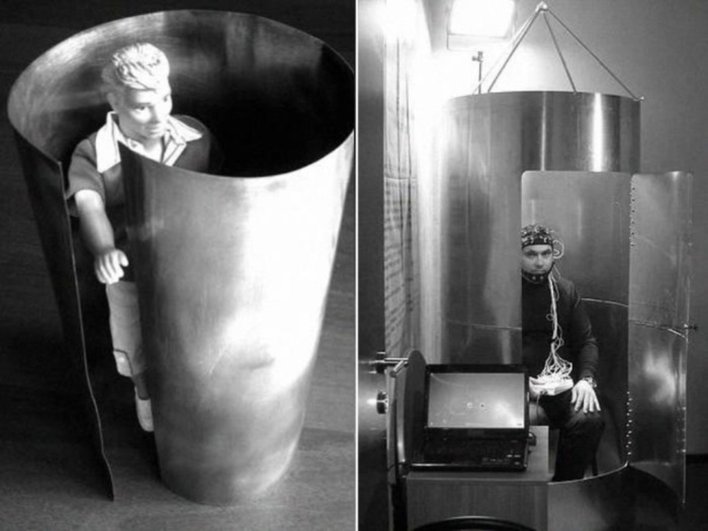

Зеркала Козырева

Советский астрофизик Николай Козырев выдвинул идею о том, что время — это не просто измерение, а форма энергии, которую можно концентрировать и направлять. С этой целью в 1980—1990-х годах в Институте клинической и экспериментальной медицины СО РАН в Новосибирске проводились эксперименты с так называемыми «зеркалами Козырева». Это цилиндрические конструкции из отполированного алюминия, якобы способные фокусировать поток времени.

Участники таких экспериментов сообщали об изменениях субъективного восприятия времени, вспышках интуиции, ощущениях вне тела. Исследования проводились под руководством академика А. В. Трофимова и В. П. Казначеева. Однако, научное сообщество не признало эти эксперименты достоверными.

Квантовая запутанность и мгновенная передача

Козырев также предполагал, что информация может передаваться мгновенно за счет особого типа взаимодействий, отличных от известных сил природы. Позже некоторые исследователи связали это с феноменом квантовой запутанности — состоянием, при котором пары частиц мгновенно «реагируют» друг на друга на любом расстоянии.

Однако, в современной науке квантовая запутанность не позволяет передавать информацию быстрее скорости света. И тем более не может использоваться для управления временем. Идеи о «торсионных полях» и «сознании как антенне времени», которые развивали на основе гипотез Козырева, не подтверждены и относятся к псевдонаучным теориям.

Итак, с точки зрения современной науки замедление или ускорение времени возможно. Но только в рамках теории относительности — при высоких скоростях или в сильных гравитационных полях. Это подтверждено и используется на практике, например, в системах спутниковой навигации.

Все остальные попытки «сжать» или «фокусировать» время, включая зеркала Козырева или концепции мгновенной передачи информации через сознание, остаются псевдонаучными и не имеют экспериментального подтверждения.

Влияние на события: наука vs. эзотерика

Можно ли повлиять на ход событий, изменить прошлое или хотя бы точно предсказать будущее? С научной точки зрения — нет, но есть способы моделировать вероятные сценарии развития. А вот с эзотерических позиций время часто воспринимается как поток энергии, который якобы можно направлять и даже переписывать. Начнем с научного подхода.

Причинно-следственные связи и клиодинамика

Современная наука опирается на принцип причинности — каждое событие вызывается предыдущим, и изменить прошлое невозможно. Однако, будущее можно моделировать с помощью математических моделей и анализа больших данных.

Один из таких подходов — клиодинамика. Этот термин ввел российско-американский ученый Петр Турчин в начале 2000-х. Его команда собирает исторические данные и использует статистические методы для анализа долгосрочных циклов развития общества. Например, проект Seshat агрегирует сведения о сотнях цивилизаций за последние 10 тысяч лет.

Клиодинамика показала, что в истории регулярно повторяются волны нестабильности с периодом примерно 100 лет, наложенные на более короткие циклы — около 50 лет. Турчин еще в 2010-х предсказал рост социальной напряженности в США к 2020 году, и его расчеты оказались близки к реальности.

Так или иначе, подобные модели не дают точных пророчеств. Человеческие решения, случайность и эффект бабочки делают поведение сложных систем непредсказуемым в деталях.

Эффект бабочки

Этот термин возник в 1960-х в работах метеоролога Эдварда Лоренца. Он показал, что в хаотических системах, таких как погода, небольшая погрешность в начальных данных делает долгосрочный прогноз невозможным. Это объясняет, почему даже самые точные модели могут не сработать — хаос ограничивает предсказуемость.

Теперь перейдем к псевдонаучным теориям:

Зеркала Козырева и «телепатическое» влияние

Советский астрофизик Николай Козырев выдвинул гипотезу о том, что время — это форма энергии, с которой можно взаимодействовать. В 1980—1990-х годах под руководством академиков В. П. Казначеева и А. В. Трофимова в Новосибирске проводили опыты с «зеркалами Козырева». Это цилиндры из полированного алюминия, якобы способные фокусировать потоки времени.

Испытуемые, находившиеся внутри этих конструкций, сообщали об ощущении искаженного времени, всплесках интуиции и даже телепатических переживаниях. Некоторые утверждали, что зеркала помогали предсказывать землетрясения. Однако, эти эксперименты не воспроизвели в контролируемых условиях. Также они не проходили двойной слепой проверки и поэтому не признаны научным сообществом.

Гипотеза времени как энергии

Козырев также полагал, что время можно направлять или поглощать, как поток энергии. Эта идея породила множество околонаучных теорий — о торсионных полях, особом эфире, способном передавать информацию вне времени, и даже о взаимодействии сознания с «временными потоками». Подобные представления не подтверждены никакими воспроизводимыми экспериментами и не имеют физического обоснования в рамках современной науки.

Итак, наука признает, что изменить прошлое невозможно. Но с помощью математического моделирования можно предсказывать вероятные сценарии будущего. Методы вроде клиодинамики и анализа big data помогают находить исторические закономерности, но не дают абсолютных предсказаний из-за хаоса и сложности систем.

Псевдонаучные же теории, вроде зеркал Козырева и представлений о времени как энергии, не имеют экспериментального подтверждения. А их эффекты объясняются субъективным восприятием. На сегодняшний день они остаются вне границ проверяемой науки.

Практические применения

Современная наука уже точно измеряет и учитывает течение времени. А некоторые технологии фактически замедляют биологические процессы. Кроме того, исследуются более амбициозные идеи — от анабиоза до червоточин. Ниже — примеры того, как человечество пытается работать с временем на практике. Сначала — современные технологии.

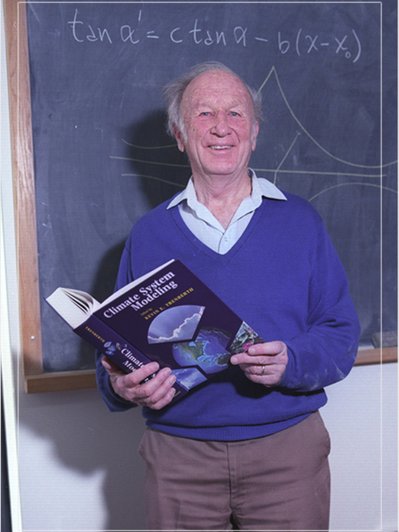

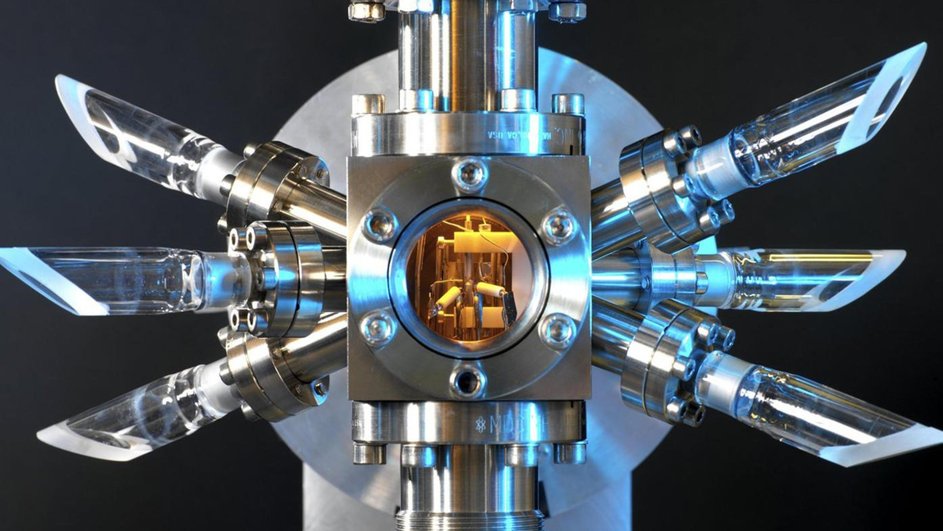

Атомные часы и спутниковая навигация

Атомные часы измеряют время с помощью колебаний атомов — чаще всего цезия-133 или стронция-87. Они настолько точны, что ошибаются всего на одну секунду за миллионы лет.

В системах глобальной навигации вроде GPS, GLONASS и Galileo эта точность жизненно необходима. Орбитальные спутники движутся со скоростью около 14 000 км/ч, и их часы подвержены релятивистским эффектам:

- по специальной теории относительности, из-за высокой скорости часы на спутнике замедляются примерно на 7 микросекунд в сутки;

- по общей теории относительности, из-за более слабой гравитации на орбите они наоборот идут быстрее примерно на 45 микросекунд в сутки.

Суммарно — +38 микросекунд в сутки. Без учета этой поправки ошибка в определении координат на Земле достигала бы десятков километров уже через сутки. В 2021 году NASA протестировало новый тип хронометра — Deep Space Atomic Clock, предназначенный для автономной навигации в дальнем космосе. Его погрешность — менее 1 наносекунды в 10 дней.

Криоконсервация

Криоконсервация — это замедление биологических процессов путем охлаждения тканей до −196 °C. При таких температурах большинство химических реакций в клетках останавливается. Метод используется для хранения эмбрионов, яйцеклеток, спермы, стволовых клеток, органов.

Для предотвращения разрушения тканей при замерзании применяется витрификация — процесс мгновенной заморозки без образования льда. Так достигается состояние, в котором клетки «останавливаются во времени» на месяцы или годы, а затем могут быть возвращены к жизни.

Вдохновением для подобных технологий служат организмы, способные к естественному анабиозу. Например, тихоходки, которые выживают на просторах космоса в состоянии криптобионта. В будущем принципы их метаболической остановки могут лечь в основу замедления старения или анабиоза для космических полетов.

Теперь рассмотрим футуристические проекты:

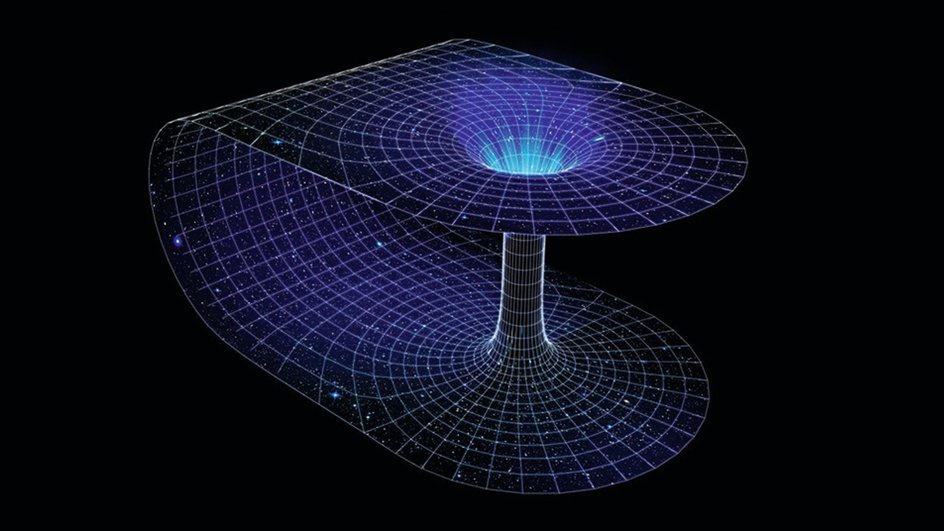

Червоточины

Червоточины или мосты Эйнштейна-Розена — это гипотетические тоннели в пространстве-времени, которые соединяют отдаленные точки Вселенной. Впервые их описали в 1935 году Альберт Эйнштейн и Натан Розен.

Для существования стабильных и проходимых червоточин нужна экзотическая материя с отрицательной энергией, которую пока не обнаружили в природе. Некоторые физики, например, Кип Торн, предложили различные теоретические условия для их существования. Но на практике такие структуры пока существуют только в уравнениях.

Тем не менее, в 2022 году исследователи из Калтеха и Гарварда сымитировали аналог червоточины на квантовом компьютере Google Sycamore, передав информацию между двумя квантовыми системами. Это не путешествие во времени, но шаг к пониманию связей между квантовой запутанностью и гравитацией.

Анабиоз для космических миссий

Европейское космическое агентство (ESA) с 2018 года ведет исследования по созданию искусственного анабиоза для длительных межпланетных перелетов. Идея — замедлить метаболизм экипажа, чтобы снизить потребление ресурсов, уменьшить стресс и увеличить шансы на выживание.

У людей такие состояния пока не достижимы. Но у животных, например, у медведей и хомяков, уже изучены механизмы естественной спячки. Ведутся эксперименты на уровне медицинской гипотермии — охлаждения тела для временной остановки жизненных функций.

Границы возможного

Наука не отрицает, что время — величина гибкая. Эксперименты с атомными часами, полеты в космос и точная работа навигационных систем подтверждают — время может замедляться при высоких скоростях и в сильных гравитационных полях. Эти эффекты давно перешли из теории в практику. Без их учета не смог бы работать ни один GPS.

Однако, ускорение времени, сжатие или контроль над его направлением — пока лишь гипотезы, которые часто находятся за пределами воспроизводимой науки. Попытки «сфокусировать» время, как в экспериментах с зеркалами Козырева, не подтверждены надежными данными. То же касается представлений о времени как «энергии». Или возможности передавать информацию мгновенно через запутанность или сознание — они остаются частью псевдонаучных теорий.

В рамках физики направление времени определяется энтропией, а значит, изменить прошлое невозможно. Будущее — предсказуемо лишь статистически. Даже сложные модели клиодинамики, которые опираются на большие данные, дают лишь вероятностные сценарии, а не конкретные прогнозы.

Если человечеству однажды удастся «изменить» время, даже локально или частично — это неизбежно породит этические и социальные дилеммы. Кто получит доступ к таким технологиям? Будет ли это военное применение, прерогатива корпораций или государств? Возможно ли неравенство доступа к замедлению старения или искусственному анабиозу?

Даже современные достижения, такие как криоконсервация, уже ставят перед обществом вопросы. Кто должен решать, чью жизнь сохранять на века и что делать, если технологии «пробуждения» так и не появятся?

Пока что наука держит время под контролем в рамках теории относительности и термодинамики. Остальное — дело будущих поколений, новых открытий и, возможно, пересмотра самих основ реальности.