8 июля 2011 года стартовал последний в истории полет шаттла «Атлантис» — корабля, завершившего 30-летнюю программу Space Shuttle. Он доставил на Международную космическую станцию более 4 тонн полезного груза, включая многоцелевой модуль и экспериментальный комплекс для заправки спутников. Но главная ценность миссии STS-135 была символической: она подводила итог эпохе, изменившей представление человечества о космосе.

Идея многоразового орбитального корабля зародилась в 1970-х. Конструкция шаттла сочетала в себе элементы ракеты и самолета. Он взлетал вертикально, а возвращался — как планер. Это был настоящий космический гибрид: лаборатория, грузовик, строитель и автобус для астронавтов. Всего с 1981 по 2011 годы было совершено 135 полетов. На борту побывали 355 человек, включая первых космонавтов из Германии, Канады, Японии и других стран.

Шаттлы сыграли ключевую роль в строительстве МКС. Более трети запусков было посвящено доставке модулей станции и ее обслуживанию. Внутри шаттлов проводились тысячи экспериментов: в условиях микрогравитации изучали кристаллизацию белков, поведение клеток и даже основы 3D-печати живыми тканями.

Среди самых ярких миссий — обслуживание телескопа Hubble. Сначала он оказался «близоруким» из-за дефекта в оптике, но благодаря шаттлам было проведено пять ремонтов, и обсерватория стала одним из главных научных инструментов человечества.

Финальный полет «Атлантиса» стал своеобразным мостом в будущее. Экспериментальная система робото-дозаправки, доставленная на станцию, положила начало технологиям автоматического обслуживания спутников. Сегодня такие разработки востребованы в проектах по созданию лунной станции и новых коммерческих аппаратов.

Не обошлось без трагедий. Аварии Challenger и Columbia заставили NASA полностью пересмотреть политику безопасности: добавили системы сканирования обшивки, жесткие температурные лимиты и процедуры ежедневной фотосъемки корабля. С 2006 года ни одна миссия не закончилась катастрофой — рекорд для многоразовой техники.

Экономически программа оказалась одной из самых дорогих в истории — более 200 миллиардов долларов. Но именно она дала импульс развитию частной космонавтики. Без нее не было бы современных технологий повторного использования ракет, как у Falcon 9. Идея вернулась, но уже в новой форме — из алюминия в углепластик, из шаттлов в «Старшипы».

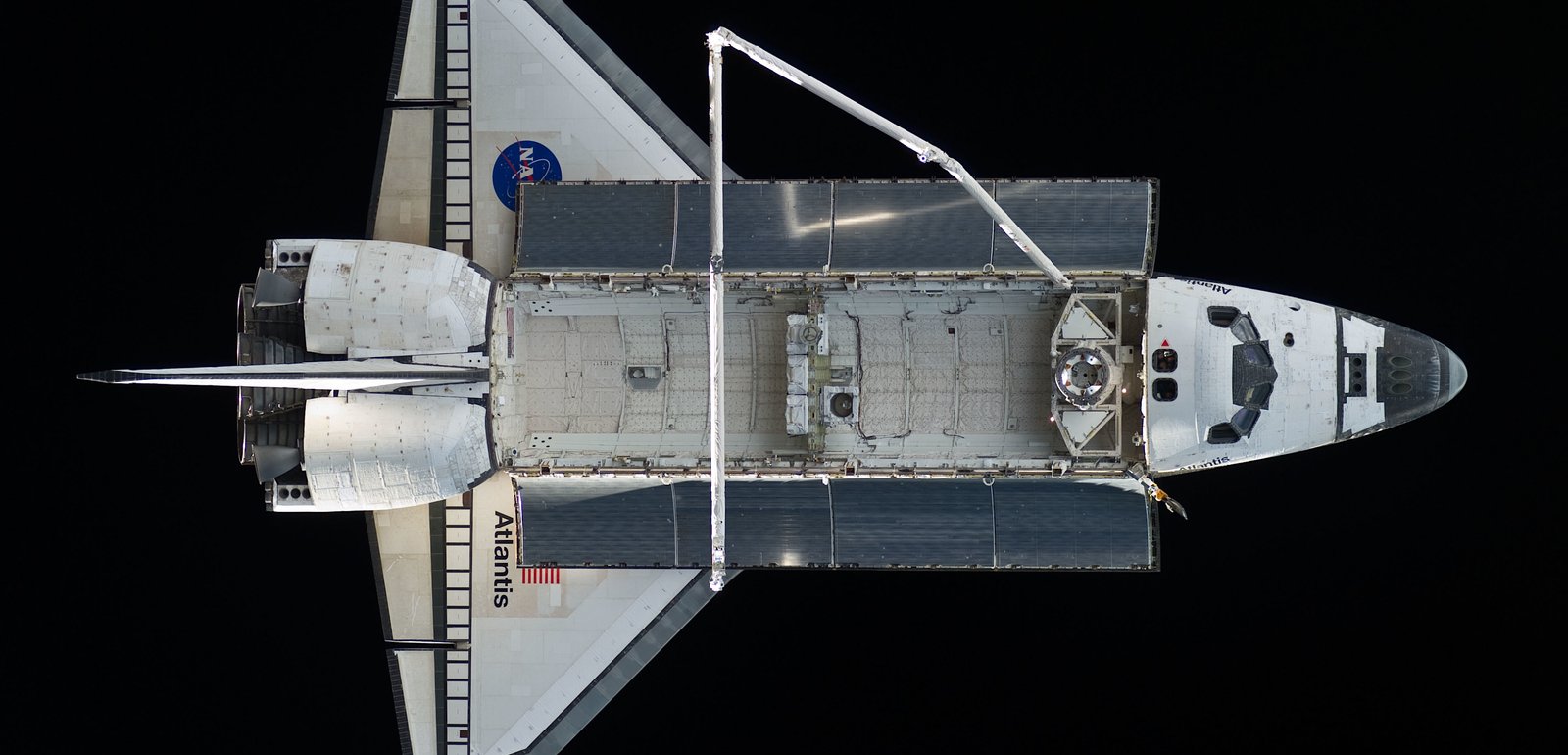

Сейчас «Атлантис» хранится в выставочном центре NASA, где его можно увидеть под тем же углом, под которым он парил в космосе. Остальные шаттлы тоже стали экспонатами — напоминанием о времени, когда мечты о регулярных полетах на орбиту стали реальностью. Их корпуса больше не обжигает атмосфера, но их научное и инженерное наследие продолжает двигать нас вперед.

Прощание с шаттлом стало поворотным моментом в истории мировой космонавтики, но за десятилетия до «Атлантиса» в СССР закладывались основы, без которых и эти полеты были бы невозможны. Именно тогда гений Николая Пилюгина научил ракеты «думать» — от первых гироскопов до систем управления, позволивших вывести в космос первый спутник и человека. Ранее Наука Mail рассказала о роли Пилюгина в создании «мозгов» советских ракет и начале эры автоматического полета.