Развитие науки основано на проверке гипотез, многократных пересмотрах и постепенном приближении к истине. Но бывают случаи, когда ошибки проходят «входной контроль» и получают масштабное распространение: их внедряют в промышленность, медицину, повседневную жизнь. И чем масштабнее внедрение, тем страшнее последствия. История знает десятки примеров того, как ошибочное научное решение стало причиной экологических, социальных и медицинских кризисов.

Свинец в бензине: скрытая катастрофа XX века

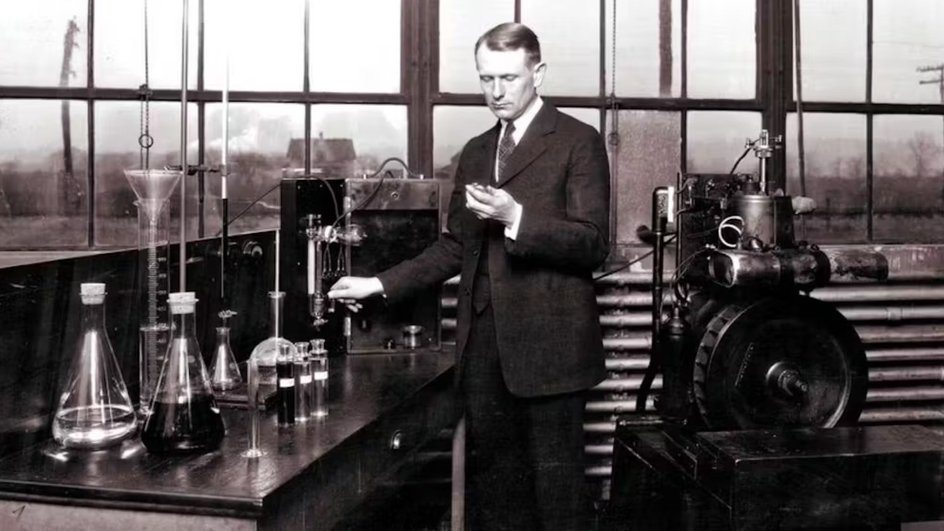

Одной из самых известных научных ошибок с долговременным эффектом стало добавление тетраэтилсвинца в бензин. В 1920-х годах General Motors и Standard Oil начали массово внедрять этот компонент как антидетонационную присадку. Он позволял повысить октановое число топлива и улучшить работу двигателя. Технология быстро распространилась по миру.

Проблема заключалась в том, что тетраэтилсвинец — нейротоксин. Ученые знали об этом с XIX века, но риски были проигнорированы. В течение десятилетий свинцовый бензин выбрасывал в атмосферу тысячи тонн свинца ежегодно, загрязняя воздух, почву и воду. Вред был особенно велик в городах с интенсивным автомобильным движением.

Позже стало известно, что даже незначительные дозы свинца в крови снижают интеллект у детей, ухудшают поведение и могут быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследования связывают использование свинцового бензина с ростом преступности в городах во второй половине XX века — гипотеза, остающаяся предметом дискуссий, но вызывающая серьезное внимание.

Полный отказ от свинца в бензине в большинстве стран произошел только в 1990-2000 годах. А в 2021 году Организация Объединенных Наций объявила о глобальном прекращении использования свинцового топлива. Ущерб от этой технологии оценить до конца невозможно — речь идет о десятках миллионов пострадавших.

Талидамид: трагедия фармакологической самоуверенности

В 1950-х годах в Европе был широко распространен препарат под названием талидамид — его назначали беременным женщинам как безопасное средство от бессонницы и утренней тошноты. Препарат не проходил достаточно строгих тестов на тератогенность (влияние на развитие плода), поскольку тогдашние нормы клинических испытаний не требовали проверки лекарств на беременных животных.

Результат стал одной из крупнейших фармакологических катастроф в истории: десятки тысяч детей в разных странах родились с тяжелыми физическими деформациями — отсутствием конечностей, дефектами внутренних органов. Примерно 40% из них умерли в младенчестве. Это потрясение дало мощный толчок реформе правил клинических исследований по всему миру.

С тех пор разработка лекарств включает несколько этапов доклинической проверки на животных, жесткие требования к мониторингу побочных эффектов и контролю со стороны независимых структур. Ошибка с талидамидом стала уроком, за который человечество заплатило жизнями.

Фреоны и разрушение озонового слоя

В 1930-х химики из DuPont разработали хлорфторуглероды (CFC, или фреоны) как безопасные хладагенты и компоненты аэрозолей. Они не горели, не были токсичны и на первый взгляд идеально подходили для бытовой техники, от холодильников до кондиционеров. Их массовое применение началось в середине XX века, и к 1970-м фреоны были повсеместно распространены.

Однако в 1974 году химики Марио Молина и Шервуд Роланд показали, что фреоны, попадая в верхние слои атмосферы, разрушают озоновый слой, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения. Это открытие сначала вызвало скепсис, но к середине 1980-х озоновая дыра над Антарктидой стала научным фактом.

И снова — технологическое решение, не вызвавшее вопросов на этапе внедрения, оказалось источником глобальной экологической угрозы. Международный Монреальский протокол 1987 года стал первой в истории попыткой глобального запрета промышленного химиката. И хотя ситуация начала стабилизироваться, восстановление озонового слоя займет десятилетия.

DDT и иллюзия абсолютной безопасности

Дихлордифенилтрихлорэтан, или DDT, долгое время считался панацеей от насекомых-вредителей. Он начал активно использоваться во время Второй мировой войны для борьбы с малярией и сыпным тифом. В послевоенные годы DDT стал основным компонентом в сельском хозяйстве, обеспечивая высокие урожаи за счет эффективного уничтожения насекомых.

Но уже в 1960-х появились первые тревожные сигналы. Биолог Рейчел Карсон в своей книге «Безмолвная весна» (1962) описала, как DDT разрушает экосистемы, накапливается в тканях животных, приводит к вымиранию птиц и загрязнению вод. Исследования показали, что DDT — устойчивый органический загрязнитель, способный сохраняться в окружающей среде десятилетиями и нарушать гормональный баланс у живых организмов, включая человека.

Последовали запреты: сначала в США, затем в Европе и других странах. Тем не менее в некоторых регионах с высоким уровнем малярии DDT до сих пор используется в ограниченных масштабах. Его история — пример того, как даже в борьбе с реальной угрозой можно создать новую, еще более устойчивую проблему.

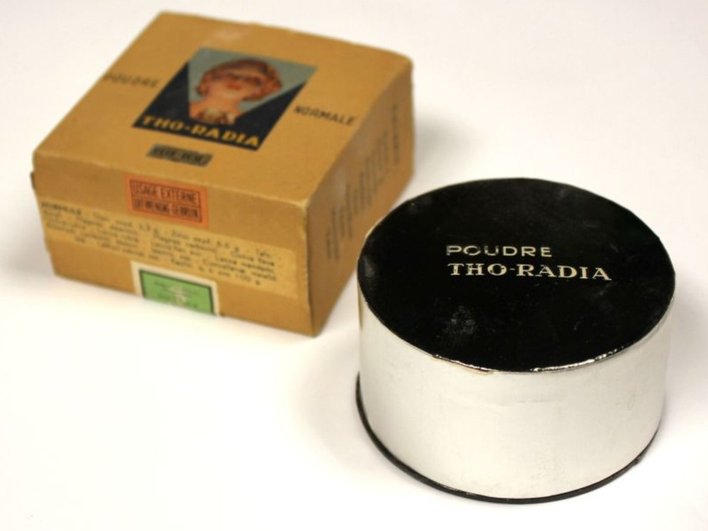

Радиевые изделия: светящийся ужас

В начале XX века радиоактивные элементы считались символом прогресса. Радиоактивность использовали в медицинских препаратах, косметике, даже питьевой воде. Особой популярностью пользовались светящиеся краски с радиевым соединением — ими покрывали циферблаты часов, компасов и приборов.

Молодые женщины, работавшие на часовых фабриках (так называемые «радиевые девушки»), часто обмакивали кисточки в рот, чтобы сделать кончик тоньше. Им никто не говорил о рисках, хотя руководители компаний уже подозревали о вреде радиации. В результате — массовые случаи остеосаркомы, разрушения челюсти, анемии, гибели.

Скандал вокруг этих трагедий стал первым крупным судебным процессом против промышленности в вопросах охраны труда. Он также способствовал формированию базовых норм радиационной безопасности, которые используются до сих пор.

Ошибки как механизм защиты от будущих катастроф

Важно понимать: ни одна из этих ошибок не была результатом злого умысла или халатности в классическом понимании. Это были следствия ограниченного знания, некорректных допущений, давления рынка и недостатка системы научной самопроверки. Но в каждом случае именно ошибка становилась поводом для пересмотра норм, создания новых институтов безопасности и появления принципа предосторожности.

Современная наука куда более строго относится к валидации результатов, к независимой проверке и этической ответственности. Регулирующие органы, долгосрочные исследования, многоэтапные клинические испытания — все это стало ответом на промахи прошлого.

Но гарантий нет никогда. Наука — не идеальная машина, а процесс с поправкой на человеческий фактор.

Именно поэтому важно сохранять критическое мышление и не воспринимать любой новый продукт, препарат или технологию как абсолютное благо. Каждое новое решение должно проходить не только через лабораторию, но и через культурный, социальный и этический фильтр.

Вывод: прогресс с оговорками

Ошибки, описанные выше, стоили человечеству слишком дорого. Однако именно они стали основой для совершенствования научных процессов. Не бывает науки без риска, но бывает риск без науки — и он куда опаснее. Истинный прогресс начинается не тогда, когда все идет по плану, а тогда, когда ошибки становятся уроками, а не катастрофами.

А ранее Наука Mail писала о смертельно опасных экспериментах, которые ученые ставили на самих себе.