Когда-то фантастика, сегодня — научный эксперимент, а завтра — привычная технология. Возможность управлять устройствами с помощью силы мысли давно вдохновляла писателей и ученых. Идея превратилась в конкретную научную цель: создание интерфейса между мозгом и машиной.

Что такое нейроинтерфейсы и как они работают

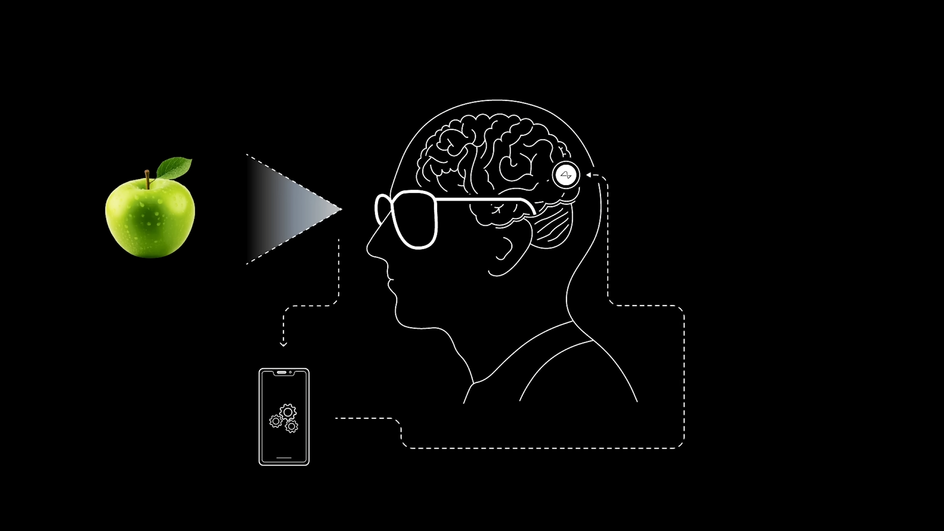

Brain-Computer Interface (BCI), или нейроинтерфейс, — это система, которая считывает сигналы мозга и преобразует их в команды для внешнего устройства. В основе — электрическая активность мозга, которую можно измерять с помощью ЭЭГ, МЭГ, оптических и имплантируемых методов.

Ключевые сигналы, которые используют в работе BCI:

- Потенциалы готовности (Readiness Potentials) — медленные колебания, предшествующие произвольным движениям;

- SSVEP (Steady-State Visually Evoked Potentials) — устойчивые ответы мозга на мигающие визуальные стимулы;

- P300 — потенциалы, возникающие при реакции на значимый объект;

- ERD/ERS — десинхронизация и ресинхронизация ритмов при моторном воображении.

В зависимости от целей BCI может быть:

- инвазивным (имплантаты в мозг);

- полуинвазивным (под череп, но без проникновения в мозг);

- неинвазивным (ЭЭГ и другие внешние методы).

Отдельным направлением становятся нейроинтерфейсы на основе наночастиц — например, с пьезоэффектом для стимуляции мозга без хирургии. Такой подход развивает центр LIFT в России под руководством профессора Глеба Сухорукова.

Такие частицы потенциально можно вводить в мозг через кровоток, а затем направленно активировать, обеспечивая неинвазивный контроль за нейроинтерфейсом. Пока разработки находятся на доклиническом этапе, но заложенная концепция обещает радикальное повышение гибкости, миниатюризации и биосовместимости будущих BCI-систем.

Кто разрабатывает нейроинтерфейсы сегодня

Давайте разберемся, кто сегодня стоит за развитием этой технологии. От лабораторий и стартапов до крупных исследовательских центров — все больше команд по всему миру работают над тем, чтобы интерфейс между мозгом и машиной стал реальностью. Ниже — ключевые игроки, которые уже создают нейроинтерфейсы нового поколения.

Neuralink

Первыми пользователями стали парализованные пациенты, которые смогли управлять курсором, печатать текст, рисовать, и даже управлять роботом, просто мысленно формулируя задачу. Новая архитектура чипа позволяет работать с высокой пропускной способностью, обеспечивает двустороннюю связь, и совместима с беспроводной зарядкой.

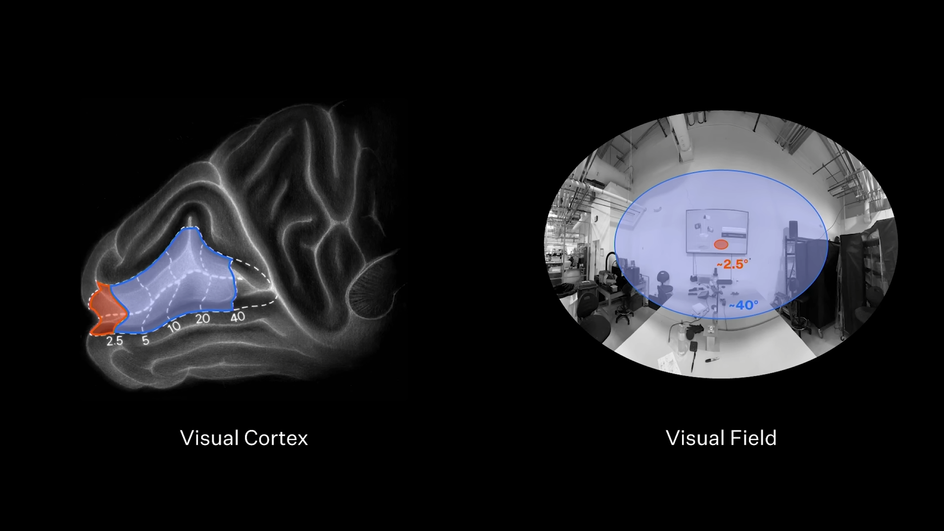

Ведутся исследования и в направлении Blindsight — интерфейса для восстановления зрения у слепых. Кроме того, компания получила значительные инвестиции от ряда крупных венчурных фондов, а количество имплантированных пациентов достигло первых десятков. Однако, как отмечает Юрий Матвиенко, руководитель департамента нейротехнологий компании «Моторика», «Массовое внедрение нейроимплантов для людей без нейродегенеративных заболеваний пока вызывает сомнения — слишком много этических и законодательных барьеров».

Synchron

Американская компания Synchron пошла по другому пути, выбрав минимально инвазивную технологию. Ее устройство Stentrode вводится через сосуды и размещается рядом с моторной корой без необходимости вскрытия черепа. Уже сейчас пользователи могут управлять планшетами, курсором, голосовыми ассистентами и элементами умного дома.

Synchron активно расширяет партнерства с крупными IT-компаниями, включая Apple, что указывает на стремление интегрировать нейроинтерфейсы в массовые потребительские устройства. В основе архитектуры — гибкая электродная сетка, обеспечивающая надежный контакт с сосудистыми стенками и устойчивую декодировку нейросигналов.

Neiry

Компания Neiry работает на стыке биотехнологий, ИИ и нейроинтерфейсов. Их ключевой потребительский продукт — Mind Tracker — позволяет отслеживать и тренировать мозговую активность. Устройство использует ЭЭГ-сигналы с 4 каналов и определяет индивидуальный ритм мозга — iAF, или индивидуальную альфа-частоту. Это позволяет адаптировать обучение, повысить концентрацию, бороться со стрессом и даже составлять когнитивный профиль личности.

Neiry активно работает с системой биологической обратной связи, проводит исследования эффективности своих тренингов, включая альфа-тренинг и когнитивную нагрузку. Продукты Neiry применяются в медицине, образовании, маркетинге и даже авиации. Среди экспериментов — управление самокатами и роботами силой мысли, а также подключение мозга крыс к ИИ с отправкой в стратосферу.

Brainstart (НИУ ВШЭ)

Вышедший из Высшей школы экономики проект Brainstart — это Центр биоэлектрических интерфейсов, работающий на стыке BCI, ИИ и пользовательских технологий. Команда занимается созданием интерфейсов нового поколения на основе усовершенствованных ЭЭГ и минимально инвазивных сенсоров.

Ключевым продуктом Brainstart стала технология BrainSprint — система мгновенной обратной связи о мозговой активности, направленная на развитие саморегуляции. Пользователь может отслеживать свои нейросигналы в реальном времени и учиться управлять ими, что используется как в психотерапии, так и в спорте, медицине, образовании. Метод относится к классу БОС-тренинга (биологической обратной связи) и имеет научное обоснование от ВШЭ, AIRI и Центра мозга и нейротехнологий ФМБА.

Дополнительно компания разрабатывает MyoSprint VR Companion — VR-систему подготовки к управлению бионическими протезами. Она позволяет пользователю тренировать движения виртуальной руки еще до установки протеза, на основе электромиографических сигналов и нейросетевого декодирования.

Система не зависит от положения культи и способствует формированию нейропластичности до начала использования реального протеза. Это значительно ускоряет процесс реабилитации и адаптации.

Моторика

Компания «Моторика», также из России, фокусируется на создании бионических протезов с интеграцией BCI. Используя данные с миоэлектрических датчиков и алгоритмы машинного обучения, протезы позволяют выполнять не только базовые жесты, но и тонкие манипуляции пальцами.

Одновременно ведутся работы над тактильной обратной связью — пользователь способен ощущать прикосновение к предметам через стимуляцию кожных рецепторов. Моторика активно сотрудничает с научными институтами и медицинскими учреждениями, а также выходит на международный рынок.

Эти примеры лишь часть глобального нейротехнологического движения. Во всем мире стартапы, университеты и крупные корпорации инвестируют в BCI-проекты. Например, NVIDIA поддерживает исследования в области нейросетевой обработки мозговых сигналов, а такие гиганты, как Meta (иноагент) и Microsoft, вкладываются в BCI-решения для VR и нейроассистентов. Все это говорит о растущей уверенности: управление техникой с помощью мысли — не далекое будущее, а уже разворачивающееся настоящее.

Правовые барьеры

Технологии нейроинтерфейсов стремительно развиваются, но путь к их широкому применению вне лабораторий и пилотных клиник пока закрыт не только техническими, но и юридическими ограничениями. Это особенно заметно на фоне активного продвижения проектов вроде Neuralink, которые вызывают большой интерес, но сталкиваются с необходимостью пройти сложные регуляторные процедуры.

Массовое внедрение для пациентов без нейродегенеративных заболеваний нейроимплантов Neuralink вызывает сомнения из-за необходимости прохождения сложных регуляторных и этических процедур. Для этого требуется изменение законодательных норм и разработка документов по этике для нейроустройств. Сейчас такие устройства доступны только пациентам, нуждающимся в таких технологиях, а не всем желающим.

Во многих странах существуют режимы раннего доступа: например, в США возможна ограниченная клиническая эксплуатация до окончательной регистрации устройства, а в ЕС — механизмы compassion use — сострадательного применения, при котором еще не зарегистрированные медицинские устройства могут использоваться у тяжелобольных пациентов. Однако в России таких условий пока нет.

По российскому законодательству, пока мы не зарегистрируем медицинское изделие, мы не можем его даже опробовать. Это приводит к значительным задержкам между разработкой прототипа и возможностью его клинической апробации.

Из-за этого срок вывода нейротехнологических решений на рынок может достигать шести лет — без гарантии успеха. За последние восемь лет в России зарегистрированы всего три изделия в этой сфере, и лишь одно из них прошло полноценные клинические испытания на людях. При этом речь идет о продуктах третьего класса риска — имплантах, напрямую взаимодействующих с центральной нервной системой.

Что дальше?

В ближайшие годы можно ожидать появления доступных потребительских решений на базе неинвазивных или гибридных BCI. Гарнитуры, интегрированные в наушники, очки и носимые устройства, позволят управлять базовыми функциями смартфонов, умного дома и голосовых ассистентов.

Более сложные сценарии — набор текста, работа в VR-среде, переключение интерфейсов и мышление как навигация — станут частью повседневности по мере совершенствования алгоритмов распознавания и снижения стоимости компонентов.

Параллельно развивается направление персонализированной нейронавигации — когда устройство не просто выполняет команды, а предугадывает намерения, адаптируясь под когнитивные особенности пользователя.

Это открывает путь к BCI, которые не требуют обучения, а мгновенно распознают состояние и цель. Интеграция с ИИ и облачными платформами делает возможным постоянное обновление моделей и расширение функциональности в реальном времени.

Наконец, будущие BCI все чаще проектируются с прицелом на этику, приватность и доверие пользователя. Вопросы защиты нейроданных, «биоавторизации» и прозрачности алгоритмов становятся важной частью диалога между разработчиками, врачами и обществом.

От того, насколько прозрачно и безопасно будут внедряться эти технологии, зависит их путь в массовый рынок — от научной лаборатории до вашей повседневной жизни.