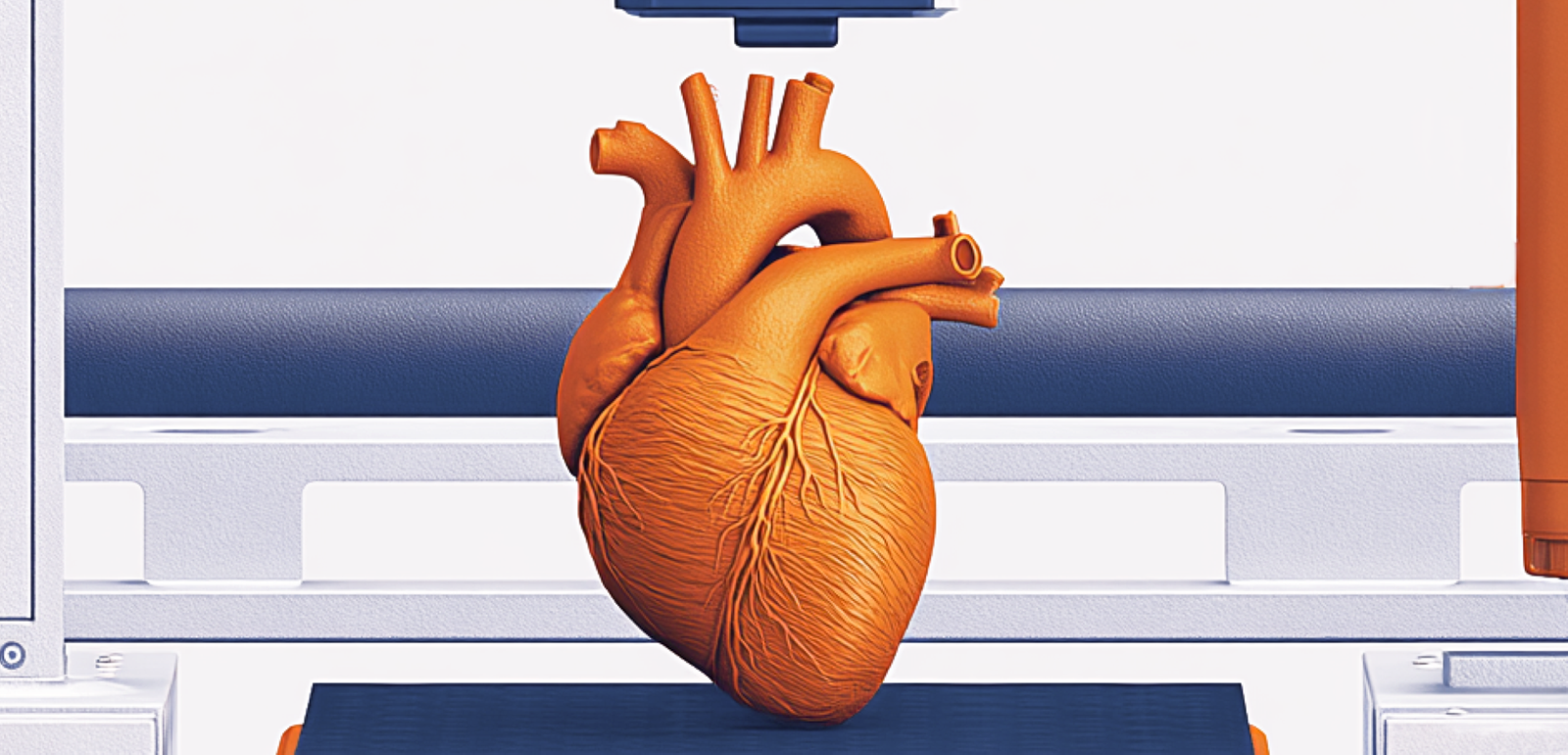

Биопринтинг, или трехмерная биопечать, открывает новую эру в медицине: эта технология 3D-печати уже сегодня позволяет создавать жизнеспособные человеческие ткани, а в перспективе — целые органы для трансплантации.

От железки к естеству: почему искусственно созданные органы оказываются живыми?

Печать на принтере,

Ответ довольно простой — потому что печатают органы, хоть и на вполне искусственном принтере, но из вполне натуральных клеток.

Биопринтинг подразумевает печать трехмерных органов или тканей с использованием собственных клеток пациента и биосовместимых гидрогелей. В качестве клеточного компонента могут быть взяты уже дифференцированные клетки (например, фибробласты и кератиноциты для восстановления кожи) или стволовые клетки (например, из жировой ткани или костного мозга). Использование собственных клеток пациента обеспечивает отсутствие иммунного отторжения. Гидрогели, в которые клетки инкапсулированы при биопечати, обладают высокой биосовместимостью, поддерживают жизнеспособность и пролиферацию клеток, не вызывают иммунных реакций и воспаления. Все вышеперечисленное обеспечивает пригодность напечатанных органов и тканей для трансплантации.

Как это работает?

Вот как выглядит сам процесс биопринтинга:

- Сначала с помощью компьютерной томографии делают снимки человека, которые преобразуют в цифровую форму.

- Затем из полученных снимков формируют модель органа или ткани.

- На основе биоматериала, который содержит живые клетки, создают биочернила.

- Загружают все в программу для печати и получают уменьшенную копию из живых клеток: слой за слоем специальный биопринтер наносит клетки, образуя объемный орган.

- После печати помещают полученные органы в биореактор, где в условиях оптимальной температуры и общей имитации среды живого организма они, так сказать, «дозревают».

- И готово!

Что можно напечатать?

Уже сегодня врачи спокойно пересаживают напечатанные кости и хрящи вместо утраченных. Например, несколько лет назад российские ученые создали имплант ушной раковины и тканевой пистолет для лечения поврежденных участков кожи. Китайские коллеги тоже заострили внимание на ушах: они пришили напечатанные на принтере аналоги детям, родившимся с одним ухом. А в Израиле впервые попытались создать целое сердце! Пересаживать его человеку пока рано, но модель уже смогла самостоятельно биться и перекачивать кровь. В Стэнфордском университете (Калифорния, США) также получили грант на печать сердец и их имплантации свиньям.

На сегодняшний день можно напечатать плоские и трубчатые органы: ушную раковину (внешнюю часть уха), сосуды, периферический нерв, кожу, диафрагму, сердечные заплатки, барабанные перепонки и др. Но напечатать полноценное работающее сердце — невозможно, только сердечные заплатки. Однако с учетом постоянного развития технологии биопечати, это будет возможно в ближайшие 30 лет.

А что там, за горизонтом — клонирование?

Биопечать обещает расширять свои возможности. И прежде всего — в тестировании лекарств: биопринтинг снижает риски, поскольку больше не нужны животные, а на последних этапах добровольцы, для исследований и внедрения разработок.

В будущем технология биопечати точно будет использоваться для замещения отсутствующих, поврежденных или утраченных плоских и трубчатых органов и тканей. При комплексном развитии технологии со стороны клеточной биологии, материаловедения, химии, инженерии, компьютерного моделирования, биопринтинг позволит создавать паренхиматозные органы, такие как почки, печень, легкие. Кроме того, биопечать будет точно использована для создания in vitro моделей, предназначенных для тестирования лекарственных препаратов и косметологических средств, моделирования заболеваний, изучения фундаментальных биологических процессов в трехмерных тканях.

Что же касается клонирования, то, хоть печать отдельных органов и приводит ученых напрямую к мечте о клонировании, она все еще остается мечтой. Все-таки организм — слишком сложная конструкция, чтобы «печатать» его целиком.

И все же работа в этом направлении продолжается. Так, китайские специалисты (хотя, заметим, в Китае клонирование человека запрещено) активно работают над человеческими копиями. Например, создали 3D-модель эмбриона, на основе которой, возможно, появится и ее «печатаемая» версия. В любом случае клонирование (с помощью не только 3D-принтера, но и, например, «переноса ядра», как клонировали известную овечку Долли) открывает путь к воссозданию вымерших животных. Например, мир уже вернул себе лошадь Пржевальского. И, возможно, вернет динозавров (если где-то повезет найти их ДНК).

Уже сейчас мы стоим на пороге эры, когда создание персонализированных органов из собственных клеток пациента станет обычной медицинской практикой. Представьте мир, где больше не нужно ждать донорское сердце или печень — их просто напечатают в лаборатории, исключив риск отторжения. Очереди на трансплантацию могут уйти в прошлое, а тестирование новых лекарств будет проводиться на напечатанных тканях — без риска для животных и людей.

Однако перед учеными еще стоят серьезные вызовы. Создание сложных органов, таких как мозг или поджелудочная железа, потребует десятилетий дополнительных исследований. Этические вопросы тоже остаются открытыми: где проходит граница между восстановлением организма и созданием искусственного человека? Как регулировать технологии, способные в перспективе воспроизводить целые организмы?

По мнению экспертов, биопринтинг не заменит полностью традиционную трансплантологию, но станет ее важнейшей частью. Но настоящий прорыв — научиться воспроизводить нервные ткани и микроархитектуру сложных органов. Это следующий рубеж.