Температура в Москве 12 июля 2025 года обновила абсолютный рекорд: зарегистрированный максимум теперь располагается выше отметки в 34,5 градуса Цельсия. В 1903 году было на 0,1°C меньше. В другой мировой столице – Париже – люди задыхаются от 40-градусной жары на протяжении последнего месяца. Так же плавился асфальт, больницы были переполнены, а пожилые люди не выходили из своих домов в августе 2003 года. Тогда термический апокалипсис унес по всей Европе около 7 тысяч жизней.

Другим проявлением изменения климата стал ураган «Сэнди» в 2012 году – он погрузил во тьму обычно сияющий огнями Нью-Йорк. Как следствие – затопленный метрополитен, разрушенные дома, парализованная жизнь мегаполиса. Без света остались 7 млн жителей, погибли почти 300 человек. Все эти события – лишь первые тревожные звоночки надвигающегося глобального потепления. К 2050 году такие испытания станут для городов новой нормой, и их выживание будет зависеть от того, как они перестроят и обновят свою инфраструктуру.

Исследование 2023 года показало, что глобальное потепление вытеснит миллиарды людей из «климатической ниши», в которой человечество процветало тысячелетиями. Люди будут подвергаться воздействию беспрецедентных температур и экстремальных погодных условий. К 2030 году для 2 млрд жителей планеты среднегодовая температура достигнет отметки выше 29°C. Это выше, чем уровень, при котором в прошлом жили очень немногие сообщества. Ученые считают, что около 1 млрд человек могут мигрировать в более прохладные районы, остающиеся в пределах той самой климатической ниши. А волны тепла и засухи будут случаться все чаще. Мы решили разобраться, как к этому будущему готовятся города, а также попросили эксперта рассказать о выдающихся проектах современности, которые впечатлили его больше всего.

Sun Rock — проект тайваньской государственной энергетической компании Taipower представляет собой настоящий манифест в камне. Куполообразное здание полностью покрыто солнечными панелями, которые генерируют почти 1 млн КВт-ч чистой энергии в год. Форма здания полностью подчинена функции: южная сторона пологая для максимального улавливания дневного солнца, северный купол захватывает утренние и вечерние лучи. Меня поражает то, что архитекторы сделали дизайн полностью управляемыми данными — каждый изгиб и складка фасада рассчитаны для оптимальной работы фотоэлементов. Здание не просто энергонейтрально — оно производит избыток энергии для сети.

Город как климатическая мишень

Московская и парижская жара, нью-йоркское наводнение — яркие иллюстрации уязвимости современных мегаполисов перед лицом климатических аномалий, которые будут лишь учащаться и усиливаться. К 2050 году города окажутся на передовой климатического кризиса. Каменные джунгли превратятся не просто в «острова тепла», но в опасные районы, где температура может на 5−10 градусов превышать температуры в окрестностях мегаполисов. Это сделает летние месяцы невыносимыми и смертоносными.

Если не предпринять никаких мер, экстремальные ливни, последствия которых нынешняя инфраструктура не в состоянии ликвидировать, будут регулярно оборачиваться катастрофическими паводками, затопляя улицы, парализуя транспорт и разрушая коммуникации.

Прибрежные города-гиганты столкнутся с двойной угрозой: подъемом уровня морей, медленно отвоевывающих сушу, и учащением разрушительных штормов. В отдельных районах мира засухи уничтожат посевы, ударят по водоснабжению, так как пересохнут колодцы и скважины. Очевидно, что привычные подходы к строительству и планировке городов больше не работают.

Города будущего должны будут кардинально измениться, чтобы приспособиться к новым климатическим реалиям. Поменяются технологии, архитектура и инфраструктура. Как же будут выглядеть эти города?

Битва с жарой — зеленые «легкие» и технологии охлаждения

Первое, о чем говорят все специалисты — массовое озеленение городов. Речь не об отдельных деревьях, дарящих тень на тротуарах, а о целых экосистемах, интегрированных в жизнь мегаполиса. Здания должны перестать быть безжизненными каменными монолитами, а новые кварталы уже сейчас должны быть заполнены городскими парками, «зелеными» крышами и садами на стенах. Любые зеленые насаждения в городах помогают уменьшить эффект «теплового острова», поглощают ливневые воды, улучшают качество воздуха и увеличивают биоразнообразие.

Одновременно с этим должна увеличиваться площадь парков; городам необходимо создание непрерывных «зеленых коридоров» для «проветривания» города. Бульвары и аллеи превратятся в новые «легкие» города, позволяя прохладному воздуху с окраин проникать в перегретый центр. Тенденция превращения пустырей в новые парки станет ключевым инструментом градостроителей.

Также города будущего научатся «отражать» солнечный свет. Повсеместно будут использоваться «охлаждающие» материалы: светлые высокоотражающие покрытия для дорог, крыш и даже тротуаров.

Вода в городах также станет элементом климатического комфорта. Естественные водоемы, фонтаны, каналы и искусственные пруды перестанут быть лишь декоративными элементами в престижных кварталах. Они станут важной частью городской инфраструктуры охлаждения, где испарение влаги понизит температуру воздуха в своем непосредственном окружении. Это позволит создавать спасительные прохладные зоны в раскаленном городе.

Противодействие потопам

К 2050 году в городах изменятся и подходы к борьбе с приходом большой воды. Сейчас коммунальные службы всеми силами пытаются как можно быстрее отвести ливневые потоки под землю. Но в будущем мегаполисы научатся использовать излишки воды во благо города: вода будет задерживаться, впитываться и использоваться там, где она упала с небес, а не перегоняться по трубам к перегруженным коллекторам.

Эта философия воплощается в концепции «городов-губок», активно внедряемой сегодня в Копенгагене, Роттердаме и масштабно — в китайских мегаполисах. К слову, сама идея была предложена в 2013 году профессором Пекинского университета, и с 2014 года была принята в Поднебесной как общенациональная политика в сфере градостроительства.

«Скромный», но гениальный проект — климатическая плитка Climate Tile, которая способна поглотить 30% дополнительных осадков, вызванных изменением климата. Меня впечатляет философия проекта: он работает 1% времени при экстремальных дождях, но остальные 99% времени создает ценность для города через зеленые пространства и улучшенный микроклимат. Модульная система может масштабироваться на любую площадь.

Идея проста: поверхности города будущего станут проницаемыми, как губка. Асфальт и бетон во дворах, на парковках, тротуарах и даже второстепенных дорогах заменят специальные плитки с зазорами, гравийные покрытия или пористый асфальт, что позволит воде просачиваться в грунт. Повсюду появятся дождевые сады — небольшие углубления в земле, засаженные влаголюбивыми растениями. Последние задерживают и фильтруют сток с крыш и улиц. В то же время биодренажные канавы, заросшие травой, станут заменой части бетонных желобов, замедляя поток и способствуя впитыванию.

Если поток воды будет слишком сильным, то в игру вступят многофункциональные пространства. Городские площади, парки, спортивные поля и даже школьные дворы будут спроектированы как временные резервуары. Привычные пространства в обычный день, они во время экстремальных осадков превратятся в неглубокие бассейны, безопасно удерживая огромные объемы воды и не давая ей хлынуть на улицы и в подвалы.

В ответ на урбанизацию и цифровизацию возрастает спрос на интеграцию природы в городскую среду: вертикальные сады, зеленые крыши, террасы и фасады с растениями становятся неотъемлемой частью современных проектов.

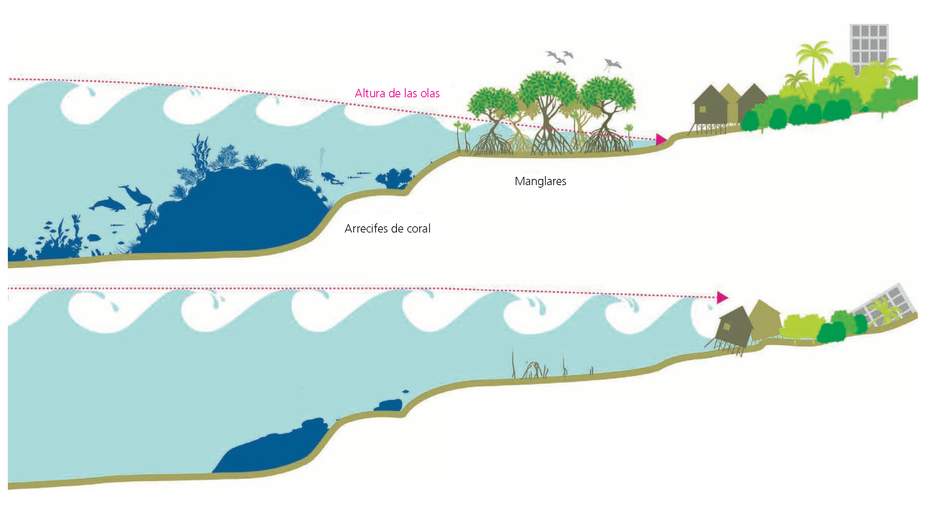

Прибрежным городам будут нужны еще более смелые решения. На смену или в дополнение к дамбам будет необходимо создать природную «буферную зону»: соленые болота, мангровые заросли и даже дюны, которые гасят энергию волн и поглощают пришедшую воду. Сегодня многие государства бьют тревогу: города уходят под воду с подъемом уровня океана из-за потепления климата. Для таких случаев появятся целые плавучие кварталы — жилые дома, офисы и даже фермы, способные подниматься вместе с уровнем воды. Такие проекты тестируются в Нидерландах и создаются для Мальдив.

Конечно же, всей этой сложной системой нужно будет управлять. Для этого будут использоваться сети датчиков, отслеживающих уровень осадков, наполнение резервуаров и состояние почвы. Помогать прогнозировать экстремальную погоду будут модели климата, которые будут основаны на нейросетях и, в случае успеха, квантовых компьютерах. Все это позволит городским властям в реальном времени управлять шлюзами, насосами и резервуарами, оптимизируя задержку и сброс воды.

Датско-австралийская студия MAST создает климатически устойчивые плавающие структуры. Их проект Land on Water представляет собой модульные плавающие платформы для жилых, коммерческих зданий и городского фермерства. Конструкцию от традиционных (плавающих на полистирольных понтонах) отличает гибкость и мобильность. Авторы обещают использование 71% водной поверхности Земли для городской экспансии вместо истощения хрупких земельных ресурсов.

Меняющаяся инфраструктура и трансформирующиеся здания

Здания также перестанут быть «пассивными наблюдателями». Им будет необходима сверхэффективная изоляция, при проектировании будет продумана ориентация и система вентиляции с возможностью повторного использования тепла. Последнее новшество пригодится во время аномального холода.

Также здания будут проектироваться с расчетом на физическую трансформацию. Открывающиеся фасады позволят максимально использовать естественную вентиляцию в теплое время года. Конструкции станут прочнее и устойчивее к экстремальным ветровым нагрузкам, а материалы первых этажей и фундаменты будут выбираться с учетом риска подтоплений.

Появление самовосстанавливающегося бетона, прозрачных солнечных батарей, «умных» стекол и легких композитов позволяет создавать более долговечные, энергоэффективные и выразительные здания. Использование материалов, реагирующих на температуру, и интеграция сенсорных систем позволяют зданиям адаптироваться к окружающей среде и снижать эксплуатационные расходы.

В некоторых городах власти планируют децентрализацию энергоснабжения целых районов. Могут стать нормой (тут нужна ссылка на материал из спецпроекта про замену угля и нефти на зеленую энергетику) солнечные панели на крышах и фасадах, небольшие ветрогенераторы, аккумуляторные батареи в подвалах или квартирах. Таким решениям будут не страшны последствия многих природных катаклизмов.

Управлять сложной системой адаптивного города помогут «цифровые двойники» — виртуальные копии мегаполиса, собирающие данные датчиков, которые обработают ИИ-алгоритмы. Моделирование последствий разных климатических сценариев в «цифровых двойниках» для конкретных районов позволит заранее оптимизировать работу энергосетей, общественного транспорта, водоканала. Таким образом инфраструктура городов может стать не просто устойчивой, но и «умной».

Архитектурные тенденции на ближайшие 30 лет, по мнению эксперта

Мы попросили архитектора Алексея Сабликова рассказать о ключевых тенденциях, которые поменяют подходы к градостроительству в ближайшие десятилетия.

По мнению эксперта, кроме описанных выше решений, можно выделить следующие:

- Доминирование возобновляемой энергии. Возобновляемая энергия станет абсолютным стандартом. Директива ЕС уже сейчас требует, чтобы с 2028 года все новые здания оснащались солнечными технологиями, а к 2050 году все дома должны стать зданиями с нулевым уровнем выбросов.

- Углеродно-негативная архитектура: от нуля к отрицательным значениям. Carbon-negative architecture — это здания, поглощающие больше CO₂, чем они выделяют за весь жизненный цикл. Захват углерода будут внедрять в новые строительные материалы.

- Модульное строительство. Это и 3D-печать зданий с использованием местных материалов, и быстросборные конструкции для адаптации к изменяющимся потребностям.

- Умные материалы. Уже создан цемент, производящий электричество, и бетон, трещины в котором «залечиваются» бактериями, «умное» стекло, которое может менять свою прозрачность, и прозрачная «древесина», разрабатываются материалы, реагирующие на температуру, и так далее.

- Вертикальное земледелие. Мир ждет интеграция сельского хозяйства в городскую среду: вертикальные фермы будут располагаться внутри жилых комплексов, аквапоника будет интегрирована в плавающие конструкции, для круглогодичного производства будут создаваться среды с контролируемыми условиями.

Следующие 30 лет станут периодом фундаментальной архитектурной трансформации. Архитектура будет не просто адаптироваться к климатическим вызовам, но и активно способствовать их решению. Архитектура 2050 года будет не просто экологически устойчивой — она будет регенеративной, восстанавливающей и улучшающей окружающую среду.

Социальная трансформация городов

Даже самые совершенные технологии адаптации не будут иметь смысла, если богатые районы будут избавляться от воды, а принимать ее будут бедные кварталы. Чтобы избежать такого сценария, городам будущего придется изменить социальную политику. Например, обязать застройщиков модернизировать старое жилье.

Адаптация породит и новые возможности. Появятся новые профессии. Города станут более приятными для людей; так, вертикальные фермы внутри и на поверхности зданий смогут обеспечивать горожан свежими местными продуктами.

Климатическая адаптация городов — не роскошь или предмет дискуссий. Это насущная необходимость для процветания в условиях, которые уже стали реальностью для миллионов жителей планеты. Будущее городов во многом зависит от способности людей действовать сообща и на благо всего общества.