Увидеть мир с высоты птичьего полета сегодня не кажется неосуществимой идеей. Но в 1858 году это было чем-то невообразимым. Именно тогда, 28 июля, французский фотограф и воздухоплаватель Гаспар Феликс Турнашон, более известный по прозвищу Надар, совершил настоящий прорыв, который навсегда изменил взгляд на Землю. Он провел первую в истории аэрофотосъемку.

Благодаря этому революционному опыту стало возможным открыть любой картографический сервис и построить маршрут хоть вокруг всего света. Также деятельность Надара повлияла и на другие сферы человеческой жизни: от спасения тех, кто терпит бедствие, до усовершенствования силовых и военных операций.

Опыт Надара и истоки аэрофотосъемки

Надар был не просто фотографом, а настоящим виртуозом своего дела, одним из лучших мастеров портрета той эпохи, чьи работы до сих пор украшают крупнейшие мировые коллекции. Он стремился запечатлевать не только лица, но и открывать новые горизонты. Еще в 1855 году Надар запатентовал революционную идею: использовать фотографии, сделанные с воздуха, для точного картографирования.

Воплотить эту мечту в реальность было невероятно сложно. Потребовались три года упорных экспериментов и преодоления технических барьеров. Наконец в 1858 году с привязного воздушного шара, поднявшегося на скромные 80 метров над землей, Надар сделал первую в истории аэрофотографию — панораму французской деревушки Пети-Бешетр.

Сложность заключалась еще и в том, что в те времена фотография требовала мгновенной проявки мокрых коллодионных пластин. Это означало, что Надару пришлось оборудовать полноценную фотолабораторию, миниатюрную «темную комнату», прямо в корзине раскачивающегося на ветру воздушного шара. Это было не просто достижение, а настоящий подвиг изобретательности, смелости и инженерной мысли.

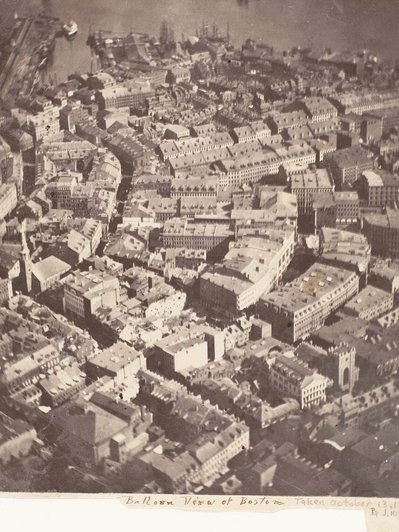

К сожалению, та самая первая, новаторская фотография Надара не дошла до сегодняшних дней. Но его наследие живо: мы можем полюбоваться видами Парижа, снятыми им в 1868 году, или увидеть впечатляющий снимок Бостона, сделанный Джеймсом Уоллесом Блэком с воздушного шара уже в 1860 году, вскоре после подвига Надара.

После Надара: как в дальнейшем развивалась аэрофотосъемка

Следующее поколение изобретателей принялось доказывать, что совмещение неба и камеры не является пределом, и мир можно увидеть с высоты самыми невероятными способами. По мере того, как фотоаппараты становились меньше, а качество съемки росло, началась новая захватывающая глава в истории аэрофотографии. В ход шли воздушные змеи, почтовые голуби и даже ракеты. Идея была проста: если можно поднять камеру, то можно и сфотографировать.

В 1882 году английский метеоролог Арчибальд создавал «змеиные цепочки», на конце которых, как отважный разведчик, болталась камера. А уже спустя несколько лет, в 1889 году во Франции Артур Батут поднял искусство воздушной съемки на новую высоту. Представьте себе картину: камера надежно закреплена к одному из воздушных змеев. Но как сделать снимок, когда ты на земле, а камера в небе? Батут нашел гениальное решение: он настроил выдержку и активировал затвор с помощью медленногорящего предохранителя. Это был своего рода химический таймер, отсчитывающий секунды до того самого волшебного «щелчка» в воздухе. Его самая первая аэрофотография, сделанная таким способом, датируется маем 1888 года.

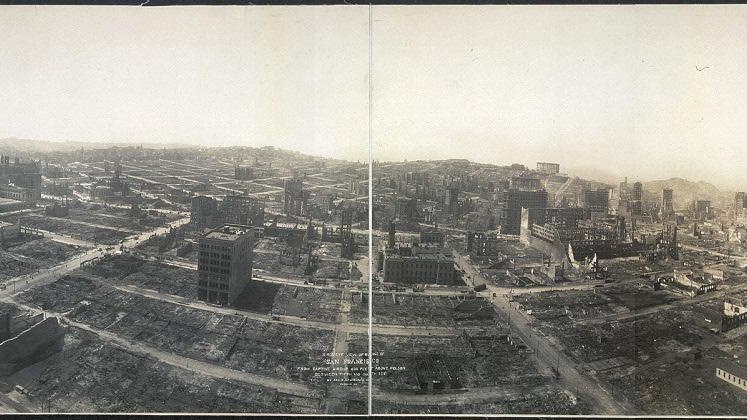

Одним из самых драматичных и значимых моментов в ранней истории аэрофотосъемки стала работа Джорджа Лоуренса в 1906 году. Он смог снять разрушенный Сан-Франциско после страшного землетрясения и последовавшего за ним пожара. Город лежал в руинах. И Лоуренс сделал не просто красивый снимок, а настоящее дистанционное зондирование Земли для оценки масштабов катастрофы и управления чрезвычайными ситуациями. По сути, он изобрел «глаза с неба» для спасателей.

Этот подвиг не только помог Лоуренсу получить уникальные данные, но и заложил фундамент для важнейшего международного соглашения — хартии «Космос и крупные катастрофы». Сегодня этот документ регулирует благотворительное использование спутниковых снимков для помощи пострадавшим от стихийных бедствий по всему миру, доказывая, что идеи тех ранних пионеров продолжают спасать жизни и спустя столетие.

Аэрофотосъемка и голуби

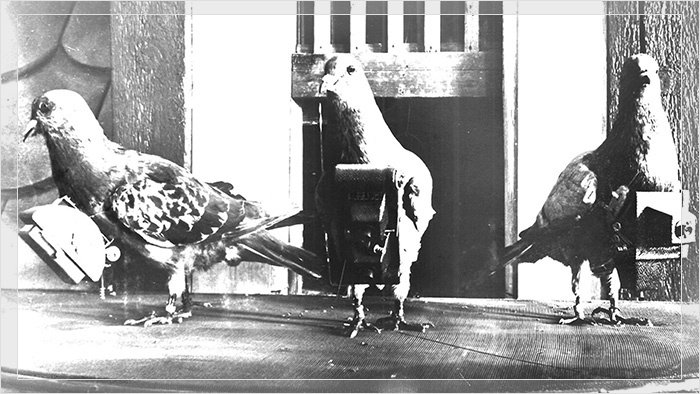

Почтовые голуби были не просто пернатыми курьерами, но и тайными фотографами. В начале XX века, когда аэрофотосъемка делала свои первые неуверенные шаги, одним из самых необычных инструментов стали пернатые.

В 1903 году немецкий аптекарь по имени Юлиус Густав Нойброннер — человек, казалось бы, далекий от полетов и шпионажа — придумал нечто поистине необычное. Он разработал миниатюрную камеру специально для голубей. Представьте: крошечный фотоаппарат крепился прямо на груди птицы, словно маленький рюкзак, удерживаемый узкими ремешками. Свою удивительную идею он, конечно же, запатентовал, назвав ее поэтично: «Способ и средства для фотографирования пейзажей сверху». Но вот загвоздка: изначально его заявку отклонили. Патентное бюро посчитало, что такие фотографии — всего лишь подделка. Настолько невероятной казалась сама идея.

Конечно, у этих «пернатых дронов» были свои особенности. Траектория полета голубя — штука непредсказуемая. Никакого тебе контроля над ракурсом или положением камеры! Это было скорее дело случая и удачи. Зато голуби могли подниматься на фантастическую высоту, недоступную тогдашним воздушным змеям, и позволили заглянуть туда, куда другим летательным аппаратам было еще не под силу.

И что самое удивительное — это работало. Фотографии, полученные таким методом, даже использовались военной разведкой. А когда эти уникальные снимки были представлены на Дрезденской международной фотографической выставке в 1909 году, они произвели настоящий фурор.

«Взгляд с неба» на тактику ведения войн

В 1909 году, когда самолеты еще были диковинкой, на сцену вышел один из легендарных пионеров авиации — Уилбур Райт. Он прибыл в Италию с важной миссией — продвигать свои летательные аппараты для итальянского правительства. Именно во время одного из таких демонстрационных полетов, когда на борту вместе с Райтом находился пассажир-фотограф, произошло событие, вошедшее в историю. Над военным полем в Ченточелли недалеко от Рима они сделали первые в мире аэрофотоснимки с самолета. Это был не просто полет, а настоящая фотоохота, открывшая невиданные возможности.

Но настоящий взрывной рост аэрофотографии пришелся на годы Первой мировой войны. О старых добрых карандашных набросках начали забывать. Аэрофотосъемка мгновенно заменила их, став глазами армии в небе. По всей линии фронта ежедневно создавались детализированные карты битв, фронт фиксировался порой дважды в день, давая командованию беспрецедентный обзор.

Феноменальная скорость передачи информации с воздуха стала одним из ключевых преимуществ. Испытания в июне 1916 года показали, что путь от момента съемки до получения расшифрованной информации у командования занимал всего 49 минут. Менее часа, чтобы понять, что делает противник, и принять решение — это был ошеломляющий результат для того времени.

Так, аэрофотография превратилась из технологической диковинки в незаменимый инструмент, навсегда изменивший правила ведения боевых действий и доказавший, что взгляд сверху может быть мощнее тысячи слов и рисунков.

Аэрофотография в России

В 1886 году русский инженер Вячеслав Измайлович Срезневский сконструировал первый аэрофотоаппарат. И уже в конце 1890-х годов аэрофотосъемка начала активно развиваться в России. Русские энтузиасты активно использовали воздушные змеи. Легкие в изготовлении, послушные ветру — они были идеальными носителями для камер. Особенно полюбились коробчатые змеи, чьим «отцом» стал поручик Ульянин.

Но настоящий прорыв в «змеиной» аэрофотографии совершил Сергей Сергеевич Неждановский со своим легендарным «змеем-планером». Это было инженерное чудо: змей не просто летел, он обеспечивал удивительно стабильную платформу, а его камера могла даже отсоединяться от троса — почти как современный модуль дрона. Именно с его помощью в 1899 году был сделан захватывающий аэрофотоснимок Москвы с высоты.

В 1901 году еще один российский ученый, Ричард Юльевич Тиле, удивил мир своим «панорамографом» — уникальным фотоаппаратом (он сам его и разработал) для фототопографической съемки русел рек. Он, по сути, создавал широкие, «панорамные» карты местности.

В 1902 году Василий Федорович Найденов запустил первые в России курсы по фотограмметрии в престижной Военно-инженерной академии Санкт-Петербурга. Он буквально заложил фундамент науки о воздушной фотографии, написав учебник, ставший настольной книгой для будущих специалистов — «Измерительная фотография и применение ее в воздухоплавании».

Узнав о развитии аэрофотосъемки, военные быстро оценили эту перспективу. Уже в 1910 году в Севастополе открылось особое учебное заведение для офицеров-летчиков, где они осваивали первые экспериментальные съемки с использованием самолетов. Командирам нужно было не просто видеть — им нужно было точно корректировать артиллерийский огонь, помогать подавлять вражеские огневые точки, уничтожать укрепления противника. Эти острейшие нужды стали мощнейшим двигателем для развития аэрофотосъемки, превратив ее из интересного эксперимента в жизненно важный инструмент на полях сражений.

От любопытства Надара и Арчибальда до стратегической помощи Лоуренса прошло много времени. Каждая из этих глав показывает, как человеческая изобретательность поднимала фотографию на новые высоты и смогла в прямом смысле открыть перспективные и широкие взгляды на мир.