Создать «отпечаток пальца» для робота, который невозможно подделать, — задача, фантастическая лишь несколько лет назад. Но теперь исследователи из Университета науки и технологий Ульсан (UNIST) разработали метод формирования случайных морщин на гибкой электронной коже, благодаря чему шансы получить два одинаковых узора составляют 10⁻⁴³ для площади 1 мм², то есть в 10²³² раз ниже, чем у человеческих отпечатков. Работа опубликована в Nature Communications и выполнена совместно с коллегами из Университета Хьюстона (США).

Для создания новой сенсорной кожи ученым потребовались одновременно две противоположные характеристики: гибкость и способность различать мельчайшие прикосновения. Гибкие органические материалы, в отличие от жестких неорганических, лучше подходят под такие требования, однако придать им уникальную рельефную структуру, напоминающую отпечатки, оказалось непросто. Накопленные в последние годы достижения в полимерах дали ответ.

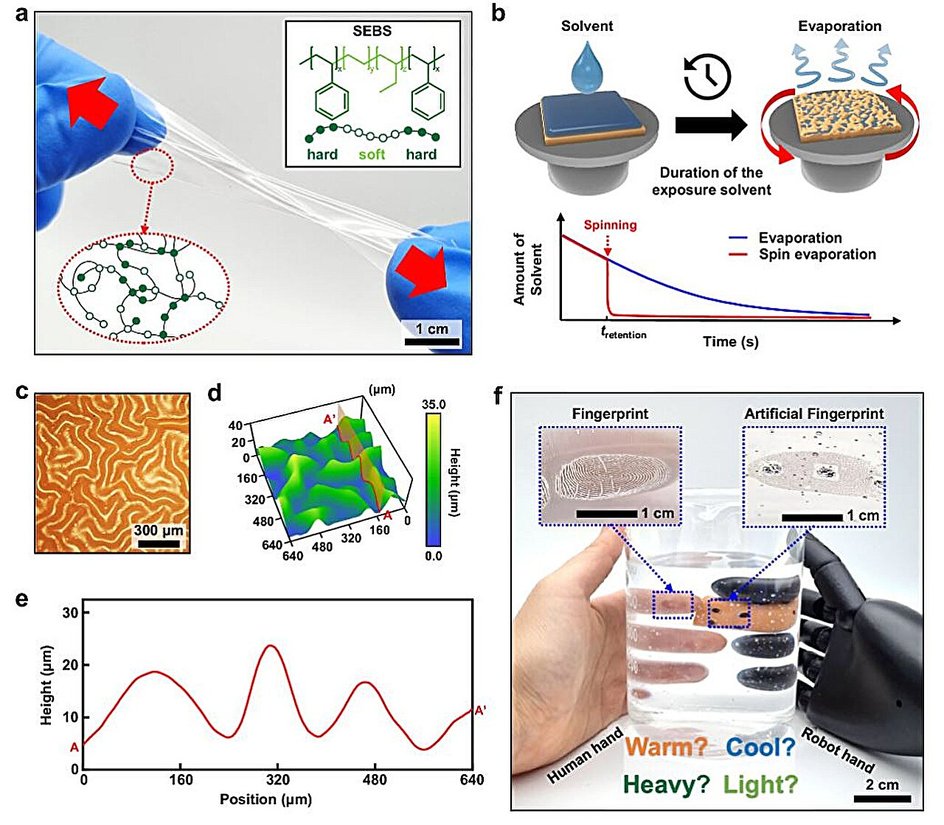

Команда под руководством профессора Кесын Сима с химического факультета UNIST применила стереотипный полимер стирол–этилен–бутадиен–стирол (SEBS), обработав его специальными реагентами и затем обдав тонким слоем растворителя толуола. При быстром вращении заготовки растворитель испарялся и поверхность сжималась, образуя хаотичные морщины. Эти морщины имели размеры, конфигурацию и взаимное расположение настолько сложные и неповторимые, что вероятность их случайного повторения при последующем изготовлении стремилась к нулю.

Метод позволяет контролировать степень сжатия и скорость вращения, меняя тем самым плотность и глубину морщин. Получившийся слой электронной кожи проходит испытания на стойкость к ударам, нагреву и высокой влажности — «отпечатки» сохраняются даже в экстремальных условиях, что крайне важно для надежности биометрической системы.

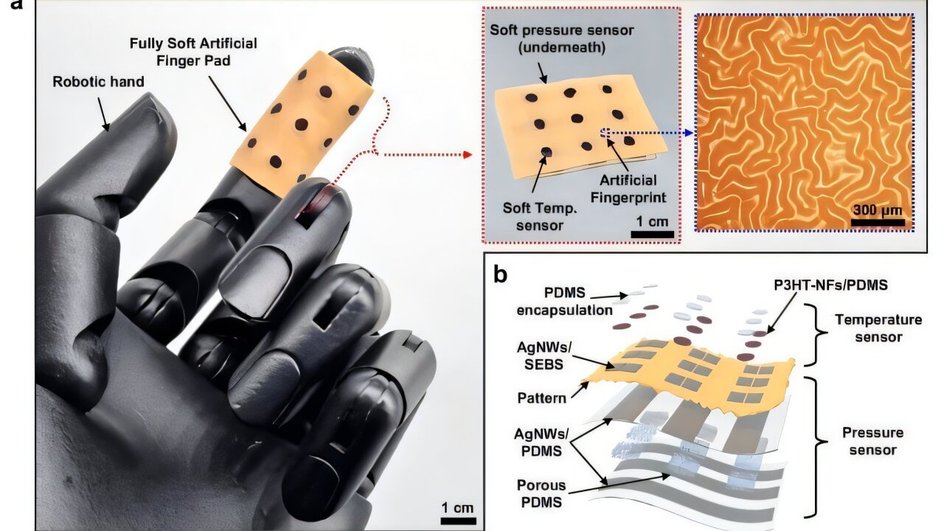

Впервые нанотекстурированный SEBS был установлен на механической руке-манипуляторе, после чего робот смог не только надежно «узнавать» себя, но и протоколировать тактильные ощущения. Благодаря встроенным датчикам температуры гибкая кожа реагировала на горячие поверхности, своевременно отводя руку от источника тепла — имитация человеческой рефлекторной реакции.

«Самое удивительное, что метод прост и не требует сложного оборудования — растворитель, полимер и центрифуга формируют уникальные узоры за пару минут», — отмечает профессор Сим. «Это открывает дорогу для персонализированной электронной кожи, защищенной от копирования, а также для новых поколений человеко‑машинных интерфейсов и «живых» роботов».

Практическое применение технологии весьма широко: от биометрической защиты доступа в здания и на устройства до идентификации медицинских имплантов и роботов‑ассистентов с возможностью точечной замены «пальцев».

Кажется, бионка пошла в обратном направлении: если раньше мы заимствовали у природы, то теперь передаем свои наработки роботам. Логичное продолжение этого пути — биороботы с живыми мышцами, которые уже умеют тренироваться и со временем становятся только сильнее.