Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) разработали новый тип нейрокомпьютерного интерфейса, который использует сигналы из речевого моторного центра мозга для управления курсором и кликами мыши.

Это стало значимым шагом для людей с нейродегенеративными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС), при котором разрушаются двигательные нейроны, но сознание при этом сохраняется. Работа вышла в журнале Journal of Neural Engineering.

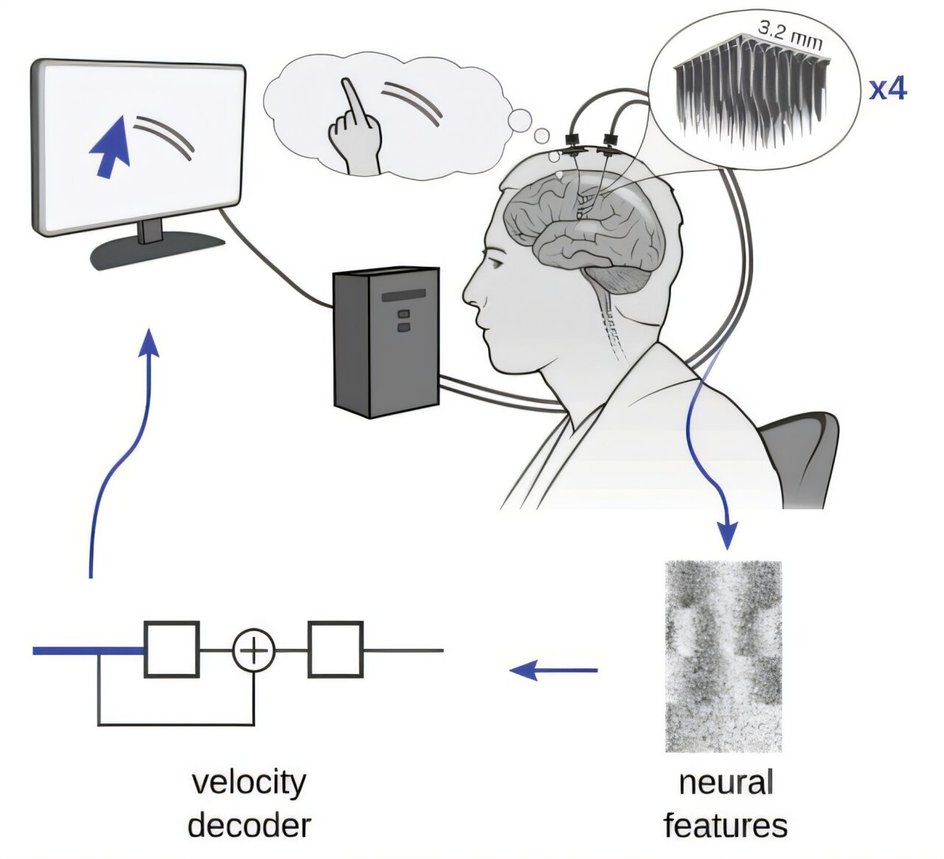

Участником эксперимента стал 45-летний мужчина с полным параличом конечностей и серьезными нарушениями речи. Ему имплантировали четыре матрицы по 64 электрода в область, отвечающую за артикуляцию речи — вентральную часть прецентральной извилины.

Ранее такие интерфейсы в основном использовали сигналы из моторной коры, связанной с движениями рук, но ее подключение может быть затруднено у людей с полной утратой двигательной функции.

Интерфейс обрабатывает данные с частотой 30 тыс. раз в секунду и формирует сигнальные векторы, которые затем преобразуются в команды для движения курсора и клика. Уже через 40 с после запуска системы участник сумел выбрать первую цель. Со временем он достиг средней скорости управления почти 3 бит/с, что позволяет делать точный выбор десятки раз в минуту.

Всего было проведено 1 263 испытания, из которых 93% завершились успешным выбором цели. Более того, интерфейс показал эффективность даже при одновременном управлении курсором и попытках речи, хотя в таких случаях время реакции немного увеличивалось.

Наиболее продуктивной оказалась одна из четырех матриц: ее данных было достаточно для точного управления, что особенно важно при выборе оптимального расположения импланта.

Главная особенность подхода — универсальность. Один и тот же участок мозга может использоваться как для управления курсором, так и для распознавания речи, что экономит ресурсы и упрощает хирургическое вмешательство. Такой гибридный интерфейс может стать реальным решением для тех, кто не может говорить и двигаться, но сохранил ясность мышления.

Ранее Наука Mail рассказывала о другой разработке нейроинтерфейса «мозг-компьютер» — в этом случае микродатчики крепятся к коже головы.