Недавнее исследование команды Ocean Discovery League, Института океанографии Скриппса и Бостонского университета подвело неожиданные итоги — за 67 лет глубоководных погружений человек визуально зафиксировал лишь ничтожную часть океанического дна — от 0,0006% до 0,001% его площади. Это максимум 3823 кв. км, что примерно в десять раз меньше Бельгии.

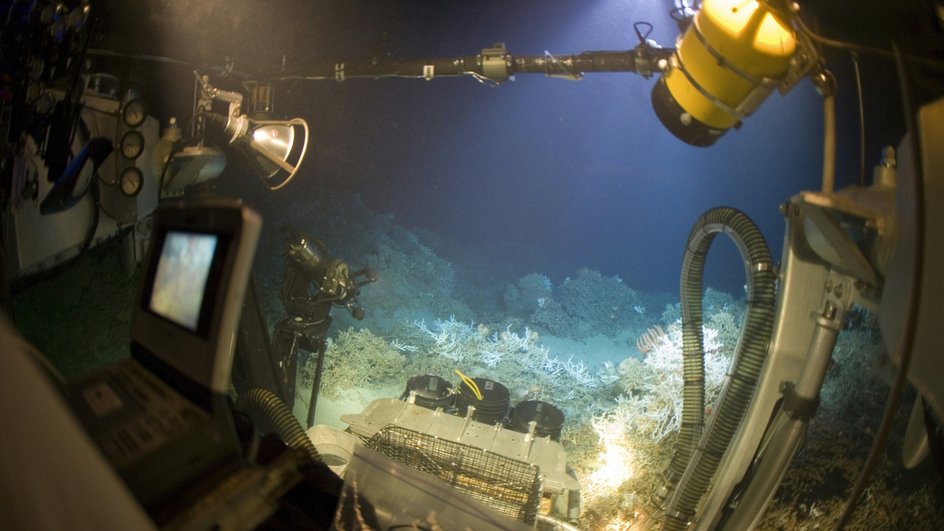

Чтобы прийти к этим цифрам, исследователи проанализировали более 43 тысяч погружений на глубины свыше 200 м как в пределах исключительных экономических зон, так и в открытом океане. Однако и эти записи далеки от совершенства — около 30% всех визуальных данных датируются до 1980 года и выполнены в виде разрозненных черно-белых снимков с низким разрешением.

Тревожит и то, как смещаются приоритеты в исследованиях. В 1960-х годах почти 60% всех погружений достигали глубин более 2000 м, сегодня этот показатель не превышает четверти. Более того, большая часть современных миссий проводится вблизи побережий — в экономических зонах, где легче вести работы и проще обеспечивать безопасность. Из более чем 35 тысяч таких погружений свыше 70% пришлись всего на три страны — США, Японию и Новую Зеландию.

Исследователи отмечают и общую географическую диспропорцию — с 1958 года 97% всех глубоководных миссий провели пять государств — те, у кого есть соответствующие технологии и бюджеты. Это означает, что огромные участки океанического дна, особенно в бедных или политически нестабильных регионах, просто игнорируются.

С учетом растущей угрозы изменения климата, интереса к глубоководной добыче полезных ископаемых и биоресурсов, этот пробел в знаниях превращается из академической проблемы в острую политическую и экологическую. Но даже при росте числа подводных платформ в тысячи раз, на полную визуализацию океанического дна Земли может уйти порядка 100 тысяч лет.

Ранее Наука Mail рассказывала о том, что разгадана аномалия в Аравийском море.