Исследователи из Университета Торонто под руководством доктора Лэндона Гетса идентифицировали девять генов, которые бактерии используют для защиты от фагов. В исследовании, опубликованном в Nature Microbiology, ученые описывают, как они применили сочетание биоинформатики и лабораторных исследований, экспериментируя с образцами отложений на стенках, дне и трубках Канадского аквариума Рипли, чтобы выявить ранее неизвестные гены антифаговой защиты бактерий и попытаться ее преодолеть.

Полученные результаты могут иметь серьезные последствия для разработки стратегий лечения бактериальных инфекций, устойчивых к традиционным лекарствам.

Фаги — это вирусы, которые естественным образом уничтожают бактерии. Если ученые поймут защитные механизмы, активируемые бактериями в ответ на заражение фагами, то смогут разработать методы их обхода.

Для исследования ученые выбрали бактерию Vibrio parahaemolyticus, которая живет в организме обитателей моря и вызывает гастроэнтерит у людей, употребляющих сырую или недоваренную пищу. Их эксперименты были сосредоточены на участке генома бактерии, известном как интегрон, в котором хранятся чужеродные гены, полученные от других организмов из окружающей среды.

Известно, что эти гены дают бактериям преимущество в выживании — например, они делают их невосприимчивыми к определенным антибиотикам. Но их роль в защите от фагов изучена недостаточно.

Гены, связанные с защитой от фагов, группируются в бактериальных геномах. Когда ученые обнаружили несколько известных защитных генов в интегроне, то предположили, что смогут найти в этой области и гены защиты от фагов.

Чтобы проверить эту гипотезу, Гетц и его соавторы сначала использовали биоинформатику для выбора 57 генов из интегрона Vibrio. Они также отобрали более 70 фагов, чтобы проверить, могут ли выявленные системы защиты предотвратить заражение бактерий.

Количество известных фагов, поражающих V. parahaemolyticus, невелико, поэтому исследователям пришлось проявить творческий подход и обратиться к необычному материалу для анализа — осадкам из аквариумов с медузами и морскими драконами в комплексе Рипли в Торонто.

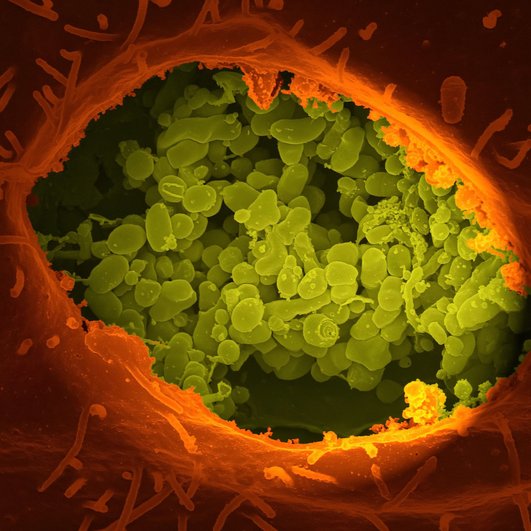

Они встроили 57 генов в разные штаммы бактерий и вырастили модифицированные микроорганизмы в чашках Петри. Затем добавили на культуры по капле каждого из образцов фага.

В отсутствие активной защиты от фагов вирусные инфекции подавляют рост бактерий. Очень быстро на пластинке с бактериальной культурой появляется прозрачная зона. В девяти случаях бактерии сохранили жизнеспособность, хотя размножались не так активно. Таким образом исследователи выявили девять уникальных и ранее неизвестных защитных генов в интегроне вибрионов. И хотя они помогают микробам выживать, их активация требует дополнительной энергии. Бактерии приводят в действие защитные механизмы только в ответ на тревожные сигналы из окружающей среды, воспринимаемые всей колонией.

Исследователи обнаружили, что у V. parahaemolyticus четыре из девяти новых защитных систем активировались в ответ на распознавание своего рода «коллективной информации», распространяемой в бактериальной общности. Способность бактерий «слышать» друг друга в условиях большого скопления ученые называют чувством кворума (англ. quorum sensing).

Вирусные инфекции представляют смертельную угрозу для больших скоплений микроорганизмов, поэтому логично, что эти антифаговые механизмы активизируются в ответ на возбуждение чувства кворума.

Гетц отмечает, что интегроны есть практически у всех видов рода Vibrio, включая холерный вибрион, и примерно в 10% бактериальных видов в целом. Достаточно широкое распространение в микромире делает их перспективной мишенью для разработки стратегий эффективной фаготерапии.

Нацелившись на бактериальные системы защиты от фагов, ученые надеются обойти устойчивость бактерий к антибиотикам и разработать новые методы профилактики и лечения инфекций. Для начала в планах исследователей эксперименты с промысловыми моллюсками. Если у мидий, устриц и креветок все будет хорошо, очередь дойдет и до людей.