Терапевтический аферез эффективен при выведения микропластика из организма человека. Об этом стало известно из результатов исследования, опубликованных в журнале Brain Medicine.

Микро- и нанопластик (МНП) диаметром от 1 мкм до 5 мм и менее 1 мкм соответственно все чаще обнаруживают в окружающей среде. Как предполагают исследователи, он проникает в ткани живых организмов, в том числе и человека. По словам ученых, источниками могут быть как промышленные продукты, например, косметика и фармацевтические препараты, так и разрушенные пластиковые отходы. Микропластик также связывают с опасными заболеваниями, включая инсульт, диабет, онкологические и нейродегенеративные состояния.

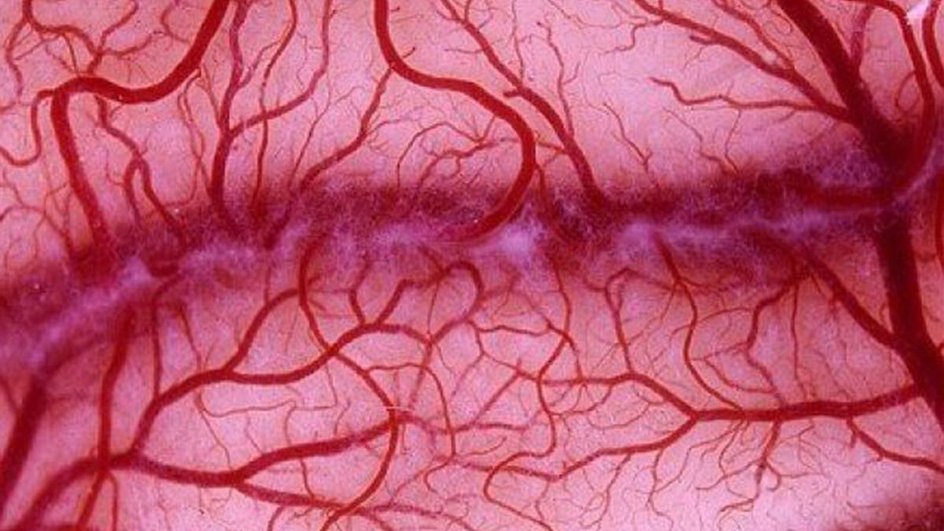

В исследовании ученые использовали процедуру терапевтического афереза. В процессе кровь пациента проходит через фильтры в специальной машине, которая удаляет определенные компоненты, после чего очищенная кровь возвращается обратно. В эксперименте участвовал 21 пациент с постинфекционным синдромом хронической усталости. Каждый из них прошел как минимум два сеанса двойной фильтрации крови.

Ученые проанализировали собранный элюат (отфильтрованная жидкость) с помощью метода ИК-спектроскопии (ATR-FT-IR), который позволяет определить наличие частиц, схожих по структуре с микропластиком. «Этот анализ не измеряет МНП количественно; он только определяет, присутствуют ли частицы, похожие на МНП», — уточнили авторы исследования.

В результате ученые обнаружили 14 веществ или смесей, схожих с микропластиком, которых не было в жидкости до промывки. Среди них с вероятностью 67,5% идентифицирован полиамид-6 (нейлон-6) и с вероятностью 35,3% — полиуретан. По словам исследователей, некоторые частицы имели размер 200 нм и меньше.

Авторы подчеркнули, что метод спектроскопии выявляет полиамидные связи. Это может также указывать на наличие белков, поэтому наблюдение пока не позволяет точно определить состав всех частиц. При этом исследование впервые указывает на потенциальную возможность удаления микропластика из крови, отметили специалисты.

Ранее Наука Mail писала, что ученые научились «рисовать» на живых клетках, не повреждая их.