Работа исследователей Университета Квинс (Канада) опубликована в журнале mBio. Она выполнена при поддержке Канадского источника света (CLS). Команда под руководством профессора биохимии Питера Дэвиса изучила, как бактерии прикрепляются к клеткам организма перед началом инфекции, и нашла способ нарушить этот процесс.

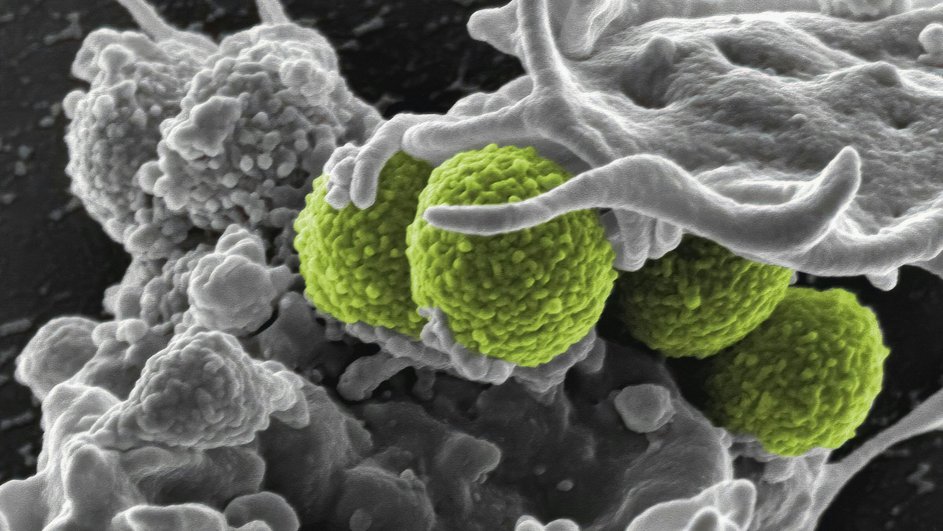

Многие бактерии используют белки-адгезины — длинные нити, которые цепляются за молекулы сахара на поверхности клеток. После прикрепления микроорганизмы начинают образовывать колонию и биопленку, защитный слой, который помогает им выживать и атаковать ткани. Если остановить прикрепление, можно предотвратить развитие инфекции на самой ранней стадии.

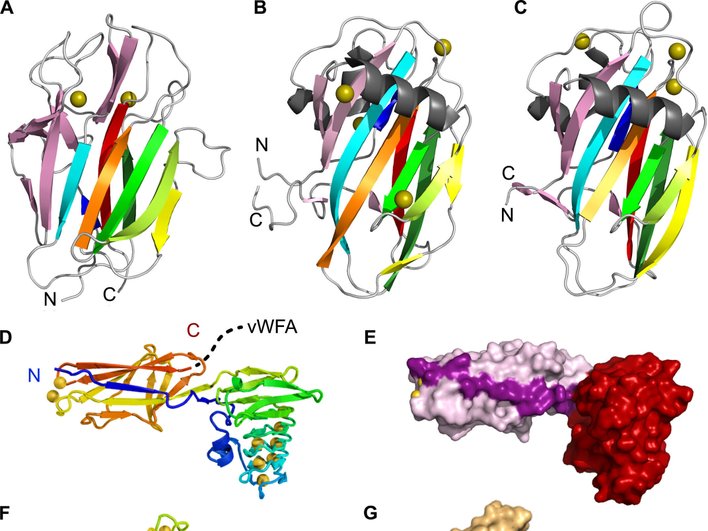

С помощью ИИ исследователи построили трехмерную модель адгезина у бактерии Aeromonas hydrophila, которая может быть опасной для людей с ослабленным иммунитетом. Они обнаружили участок белка, который связывается с фукозой — простым сахаром, содержащимся в клетках крови.

Затем команда воспользовалась методом кристаллографии в CLS, чтобы подтвердить структуру и понять механизм связывания. Оказалось, что если ввести в систему избыток фукозы, бактерия теряет ориентацию — ее белки просто не могут найти нужную цель. Связывание не происходит, и инфекция не начинается.

Этот эффект ученые планируют усилить, создав аналоги фукозы — соединения, которые не перерабатываются ни бактериями, ни клетками человека, но успешно имитируют нужную форму. Такие молекулы могут стать основой новых препаратов, которые будут блокировать инфекцию, не убивая бактерии напрямую и не вызывая устойчивости, как это делают антибиотики.

Дэвис уверен, что у этого метода большой потенциал. Он позволяет остановить болезнь до ее начала — бактерии просто не смогут зацепиться за клетки. В долгосрочной перспективе это может стать основой нового поколения противомикробных средств.

Хотя бактерии часто ассоциируются с болезнями, они не всегда опасны — и даже наоборот, многие из них незаметно работают на благо организма. Однако есть и такие, кто при первой возможности пытается захватить клетку, и именно с такими «вредителями» ученые сейчас учатся обращаться особенно изобретательно — подробнее об этом вы можете узнать в этой статье.