Бразильские ученые из Федерального университета Сан-Карлуса (UFSCar) обнаружили ген, который кодирует фермент светлячков. Они использовали его для разработки биосенсора, способного отслеживать изменения уровня pH внутри клеток млекопитающих. Разработка специалистов может оказаться полезной в исследованиях болезней и при оценке токсичности лекарств, пишет Phys.org.

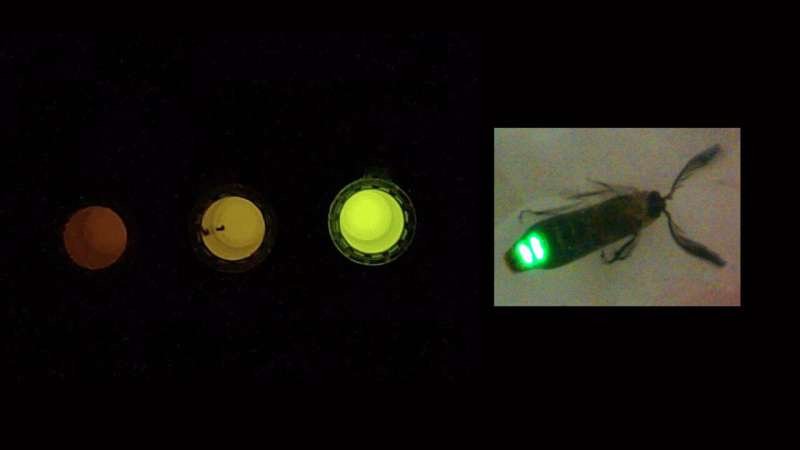

Люцифераза, выделенная из вида Amydetes vivianii, меняет цвет излучения с сине-зеленого на желтый и красный в зависимости от изменений кислотности среды в фибробластах — одном из основных типов клеток соединительной ткани. Эта способность проявляется с высокой интенсивностью и стабильностью, что выгодно отличает ее от других люцифераз, ранее тестировавшихся учеными.

Люциферазы — класс ферментов, присутствующих в организме светящихся организмов, таких, как светлячки. Они генерируют свет благодаря окислению вещества под названием люциферин. Исследуемый тип происходит из вида, впервые описанного в 2006 году Вадимом Вивиани, руководителем лаборатории биохимии и биолюминесцентных технологий в UFSCar. Ген, кодирующий этот фермент, был успешно клонирован в 2011 году той же командой ученых.

«Изменение уровня pH внутри клетки может свидетельствовать о различных процессах, включая поддержание гомеостаза, рост и гибель клеток. Наш метод позволяет изучать эти явления и может найти применение в исследовании заболеваний и оценке безопасности новых лекарств», — подчеркивает Ванесса Бевилакуа, один из авторов работы и сотрудник Школы медицинских наук и здравоохранения Папского католического университета Сан-Паулу (PUC-SP).

Ученые протестировали несколько других люцифераз, но большинство из них испускали свет красного спектра, который оставался неизменным при физиологической температуре тела млекопитающих (около 36°C). Новая отличается большим спектром изменения цвета и повышенной устойчивостью к температурным колебаниям, обеспечивая более яркий и стабильный сигнал.

«Эта новая люцифераза была специально адаптирована для работы в клетках млекопитающих. Благодаря широкой цветовой гамме и стабильности сигнала, мы получили мощный инструмент для визуализации клеточных процессов. Более того, метод основан на биолюминесценции, что делает его менее зависимым от внешних источников света, в отличие от флуоресцентных методов», — добавляет Вадим Вивиани.

Ученые смогли наблюдать биолюминесценцию не только с использованием специализированных фотокамер, но и через обычные смартфоны. Свет, исходящий от люцифераз, достигал максимальной интенсивности в первые 30 минут после активации, после чего постепенно ослабевал, но сохранялся на протяжении как минимум 12 часов, оставаясь видимым лишь для чувствительных детекторов.

Таким образом, открытие новой люциферазы открывает перспективы для развития более эффективных методов мониторинга клеточной активности и диагностики заболеваний.

Тем временем российские ученые представили улучшенный «электронный нос». Рассказали о нем в другом материале Hi-Tech Mail.