Научный мир изменился после того, как теория Дарвина объяснила процессы эволюции на основе естественного отбора. Она показала, что живые организмы изменяются под давлением среды, а наиболее приспособленные передают свои признаки потомству. Эти идеи стали фундаментом биологии и привели к дальнейшему развитию генетики, молекулярной биологии и экологии.

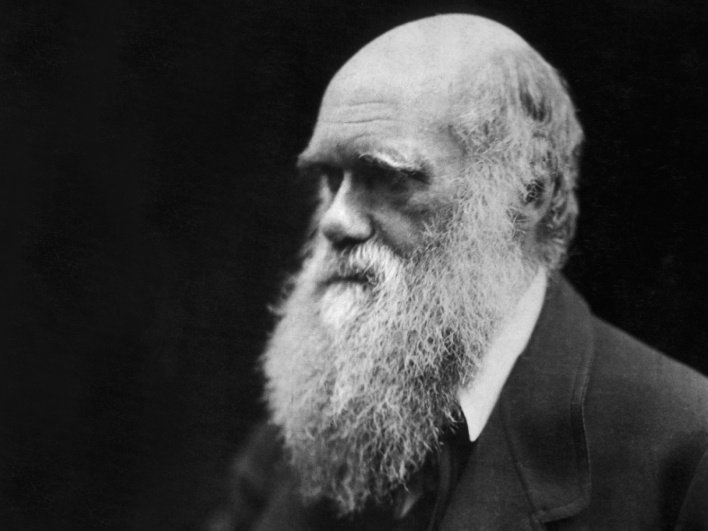

Кто такой Чарльз Дарвин

Чарльз Дарвин родился в 1809 году в Шрусбери в семье врача. С детства интересовался природой, собирал коллекции насекомых, наблюдал за животными. По настоянию отца поступил в Эдинбургский университет на врача. Но, согласно упоминаниям в автобиографии «Воспоминания о развитии моего ума и характера» (1887), разочаровался в профессии и переключился на естественные науки. Позже изучал богословие в Кембридже, но основное внимание уделял ботанике и геологии.

В 1831 году отправился в кругосветное путешествие на корабле «Бигль» как натуралист. Собранные материалы и наблюдения за видами на Галапагосских островах частично легли в основу его теории эволюции. Вернувшись в Англию, Дарвин продолжил исследования, опубликовал «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле “Бигль”» (1839) и ряд работ по геологии.

В 1859 году вышла его главная книга — «Происхождение видов», где ученый обосновал теорию естественного отбора. Позже опубликовал труды «Изменение домашних животных и культурных растений» (1868) и «Происхождение человека» (1871). Несмотря на хроническую болезнь, работал до конца жизни. Умер в 1882 году, похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с Исааком Ньютоном.

Суть научной теории эволюции Дарвина

Чарльз Дарвин предположил, что эволюция происходит через естественный отбор. Организмы с полезными признаками (например, длинной шеей у предков жирафов) имеют больше шансов выжить и оставить потомство. Со временем такие черты закрепляются в популяции.

Дополнительно влияет половой отбор — особи с преимуществами чаще выигрывают конкуренцию за партнеров.

Накопление адаптаций может привести к появлению новых видов и вымиранию тех, кто не смог приспособиться. Дарвин считал, что все организмы произошли от древних форм жизни. Современная наука развила эту идею, предполагая существование единого общего предка.

Как появилась эволюционная теория Дарвина

После экспедиции на «Бигле» в 1831-1836 годах Чарльз Дарвин начал активно изучать происхождение видов. В XIX веке господствовал креационизм, но существовали и идеи эволюции. Натуралист Жан-Батист Ламарк полагал, что организмы меняются под влиянием среды, а лесовод Патрик Меттью выдвигал гипотезу естественного отбора.

Дарвин заметил, что виды не статичны. На Галапагосских островах он изучил вьюрков: форма их клювов различалась в зависимости от рациона. Это навело его на мысль, что виды адаптируются к среде. Позже, изучая селекцию, он пришел к понятию искусственного отбора — намеренного закрепления полезных признаков. Это помогло ему сформулировать идею естественного отбора: в природе тоже выживают и размножаются организмы с преимуществами.

На его взгляды повлияло эссе Томаса Мальтуса. Тот писал, что население растет быстрее, чем ресурсы, что ведет к борьбе за существование. Дарвин применил этот принцип к природе: в выживании побеждают наиболее приспособленные организмы. Так он обосновал механизм эволюции.

Основные положения теории Дарвина

Полное описание теории Дарвина и ее доказательств в книге «Происхождение видов путем естественного отбора» занимает несколько сотен страниц. Рассмотрим основные положения.

1. Изменчивость

Особям одного вида свойственны индивидуальные различия. Они возникают случайно и могут передаваться по наследству. Например, у одной зебры полосы шире, у другой — уже, а у третьей — светлее. В природе именно изменчивость создает основу для эволюции, так как среди множества вариантов отбираются наиболее приспособленные.

2. Наследственность

Признаки, возникшие у родителей, передаются потомству. Это обеспечивает сохранение успешных адаптаций и дальнейшее развитие вида. Современная генетика подтвердила этот принцип, доказав, что передача наследственной информации происходит через ДНК.

3. Естественный отбор

Выживают и оставляют потомство те, чьи признаки наиболее соответствуют условиям окружающей среды — это результат наследственной индивидуальной изменчивости и борьбы за существование.

Например, в XIX веке в Англии светлые бабочки-пяденицы преобладали, пока сажевые выбросы фабрик не затемнили кору деревьев. После этого темные бабочки стали менее заметными для птиц и получили эволюционное преимущество.

4. Происхождение новых видов

Если группа особей оказывается изолированной и живет в новых условиях, то накопление изменений со временем приводит к формированию нового вида. Например, из одного предкового вида цихлид африканских озер возникли сотни новых, приспособленных к разным экологическим нишам.

5. Половой отбор

Некоторые особенности, напрямую не влияющие на выживание, важны для размножения. Например, самки павлинов выбирают самцов с яркими и пышными хвостами, в результате такие самцы чаще размножаются и оставляют больше потомства, чем особи с менее заметными хвостами.

6. Постепенность

Изменения накапливаются медленно и незаметно в течение тысяч и миллионов лет. Гиракотерий, предок современных лошадей, был размером с небольшую собаку, но постепенные изменения привели к появлению крупных особей, приспособленных к быстрому бегу по степи.

7. Отсутствие цели

У эволюции нет конечного направления. Приспособления появляются и закрепляются не ради «прогресса», а как следствие естественного отбора. Например, предки китов были наземными животными, но постепенно перешли к водному образу жизни, утратив конечности и развив ласты.

Значение теории Дарвина

Чарльз Дарвин первым предложил научно обоснованную гипотезу о механизме эволюции, объяснив его через естественный отбор. Он показал, что виды находятся в постоянном изменении, а наиболее приспособленные организмы передают свои признаки потомству. Его идеи помогли объяснить, почему в природе существует многообразие форм жизни.

Теория Дарвина стала основой современной биологии и повлияла на развитие многих наук. Ученые после него начали активно применять исторический метод в исследованиях и искать причинно-следственные связи в биологических процессах. Хотя принципы наследственности и изменчивости, которые он описал, легли в основу эволюционной биологии, сами механизмы наследования были раскрыты позже в работах Грегора Менделя. Вклад натуралиста также повлиял на развитие экологии, поскольку его идеи показали важность взаимодействия организмов со средой.

Доказательство теории Дарвина

Кроме фактов, приведенных Дарвином в его работах, теорию эволюции подтверждают исследования и открытия других ученых.

- Палеонтологические находки — остатки вымерших животных позволяют проследить, как современные виды постепенно эволюционировали от одного общего предка. По найденным останкам ученым удалось воссоздать внешний вид доисторической рыбы тиктаалик — переходной формы, которая демонстрирует переходные черты между рыбами и первыми наземными позвоночными.

- Сходная структура передних конечностей у китов, людей, птиц и собак свидетельствует об их происхождении от общего предка. Различия в форме — крылья, ласты, руки — результат адаптации видов к условиям среды обитания и экологическим нишам.

- Наличие у человека и животных рудиментов — анатомических структур, которые раньше были необходимы для выживания вида и со временем изменили свою функцию и стали менее значимы, но не исчезли полностью.

- Устойчивость бактерий к антибиотикам, а растений и насекомых к пестицидам — пример адаптации организмов к изменяющимся условиям окружающей среды в результате естественного отбора.

- Генетический код универсален для всех известных живых организмов. Это указывает на их общее происхождение. ДНК человека и шимпанзе совпадают примерно на 98% в кодирующих участках, но общий уровень сходства зависит от метода анализа.

- Способность генов к случайным мутациям подтверждает то, что организмы обладают свойством наследственной изменчивости.

Почему не верят в теорию Дарвина

Как мы уже упоминали выше, теория Дарвина повлияла на развитие многих наук, ученые признают ее. Но и скептиков, которые отрицают или критикуют дарвинизм, немало.

Учение натуралиста предполагает, что человек — часть природы, социальное животное, которое появилось в процессе эволюции. Принять такое непросто, особенно с поправкой на человеческую культуру, которая традиционно отделяет homo sapiens sapiens, например, от вышеупомянутых обезьян.

Эволюция происходит слишком медленно, чтобы ее можно было непосредственно наблюдать в течение жизни человека или даже нескольких поколений — результаты сложно увидеть своими глазами, и появляется место для сомнений.

Но наука позволила узнать, какие организмы существовали на Земле миллионы лет назад и как они эволюционировали. Подробнее об этом нам рассказал кандидат биологических наук Александр Рубцов, старший научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского Музея.

«С помощью анализа ДНК сейчас можно дать оценку времени происхождения двух сравниваемых видов от общего предка с точностью до сотен тысяч лет. А для понимания процесса эволюции большей и не нужно. Например, средний возраст близкородственных видов у мелких воробьиных птиц — два миллиона лет. Общий предок человека и шимпанзе по такой оценке жил примерно шесть миллионов лет назад. Интересно, что по современной систематике, основанной на анализе ДНК, человек — один из видов гоминид (человекообразных обезьян). Иными словами, человек не произошел от обезьяны, а так и остался обезьяной, но при этом очень высокоинтеллектуальной», — заключил эксперт.

Эволюция сложнее, чем предполагали ученые XIX века. Некоторые явления в природе выходят за рамки теории Дарвина. Но новые знания не опровергают ее. Первоначальные идеи натуралиста дополняются новыми открытиями в области генетики и молекулярной биологии.

Мнение эксперта

Александр Рубцов поделился тем, как сейчас научное сообщество относится к теории Дарвина.

«Теория эволюции успешно прошла проверку временем. Нет ни одного открытия, которое бы ее опровергло. Сейчас мы говорим о ней не как о теории (ведь это нечто спорное), а о парадигме, которая не подвергается сомнению и лежит в основе всех научных изысканий. Или, другими словами, о новой биологической науке — теоретической или эволюционной биологии. Лучше всего этот тезис сформулировал генетик-эволюционист Ф. Г. Добржанский: “Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции”», — отметил эксперт.

Также кандидат биологических наук привел самые ярко выраженные примеры эволюционной адаптации — или адаптивной радиации, как ее называют ученые. Этот термин описывает быстрое увеличение разнообразия видов в ответ на изменения в окружающей среде.

«Чаще всего адаптивную радиацию можно наблюдать на океанических островах, где в условиях отсутствия конкуренции с другими видами создаются благоприятные условия для быстрого видообразования. Среди птиц адаптивную радиацию демонстрируют дарвиновы вьюрки и гавайские цветочницы. Их разные виды отличаются строением клюва, окраской, размером и поведением. Каждый адаптировался к определенной экологической нише. Благодаря этому уменьшилась конкуренция за ресурсы, и птицы получили возможность сосуществовать на одном острове или группе островов».

Александр Рубцов рассказал об удивительном открытии ученых, изучающих эволюцию: «С разгадкой структуры ДНК началась новая эпоха в эволюционной биологии. В руках ученых оказался очень мощный инструмент под названием “молекулярные часы”, с помощью которого можно измерять процесс эволюции. За последние три десятилетия вся классическая систематика, основанная на морфологическом анализе, была переписана на основе молекулярно-генетических данных. В общем и целом эти два совершенно независимых метода дали непротиворечивые результаты, но в ряде случаев ученых ждали удивительные открытия», — отметил эксперт.

Он привел пример: традиционно отряд парнокопытных делился на два подотряда — жвачные (олени) и полорогие — (козлы, бараны и буйволы) и нежвачные (свиньи). По данным молекулярной систематики, в один отряд со жвачными и нежвачными затесались киты! Потом это подтвердилось и палеонтологическими находками.

«Древний предок китообразных был околоводным хищником, внешне более всего походившим на волка, но с копытами вместо когтей. Далее в ходе своей эволюции киты прошли стадию водных хищников-засадников, как крокодилы, и, наконец, “превратили” конечности в плавники и полностью перешли на водный образ жизни. Кстати, по данным молекулярной систематики, бегемотов также стоит относить к китообразным», — объяснил Александр Рубцов.

Современная теория Дарвина

Теория эволюции, предложенная Дарвином, в XX веке была дополнена открытиями из генетики, а впоследствии и молекулярной биологии. После обновления ее стали называть синтетической теорией эволюции, так как произошел синтез идей натуралиста с новыми научными данными о наследственной изменчивости и механизмах мутаций.

Перечислим главные положения синтетической теории эволюции.

- Популяция — наименьшая единица, в которой происходят эволюционные изменения. Вид представляет собой совокупность отдельных популяций, обладающих общим уникальным генофондом.

- Генетическая информация передается от родителей к потомству через ДНК.

- Материал эволюции — наследственная индивидуальная изменчивость. Она накапливается в результате мутаций — случайных изменений в ДНК, которые возникают в результате ошибок при ее копировании.

- Ключевой механизм эволюции — естественный отбор, при котором в условиях борьбы за существование выживают и размножаются наиболее адаптированные к окружающей среде организмы.