В третьей волне исследования «Делаем науку в России» специалисты ВШЭ обратились к вопросам реализации Стратегии научно-технологического развития России до 2030 года, обновленная версия которой была принята в феврале 2024 года.

В октябре-ноябре 2024 года статистики опросили представителей 719 университетов и научных центров. Их ответы позволили оценить выполнение задач стратегии по пятибалльной шкале, где 1 — негативная оценка, 3 — нейтральная, 5 — позитивная.

Выяснилось, что самая благоприятная ситуация складывается c выявлением и воспитанием талантливой молодежи, построением карьеры в науке и технологиях: индекс настроений по этой задаче составил 3,59 балла. Умеренно позитивно обстоят дела с инфраструктурой для проведения научных исследований (3,38 балла) и возможностями создания эффективной системы взаимодействия науки, технологий и производства (3,34 балла).

Нейтральные оценки даны сложившейся системе управления наукой и технологиями (включая финансирование и регулирование), а также возможностям международного научно-технического сотрудничества (3,06 и 3,02 балла соответственно).

Респонденты поделились также своими ожиданиями по поводу того, насколько усилия государства и бизнеса в ближайшие три года позволят улучшить результаты по всем пяти направлениям Стратегии: прогнозы превышают текущие на 0,32−0,42 балла.

«Как показывают результаты нашего исследования, достаточно успешно решаются задачи Стратегии, связанные с формированием условий для построения научной карьеры, а также с созданием современной исследовательской инфраструктуры. Этому способствовал ряд государственных инициатив последних лет, направленных на привлечение молодежи в науку (президентские стипендии аспирантам, молодежные лаборатории), поддержку ведущих ученых (перезапуск программы мегагрантов), обновление приборной базы ведущих организаций»

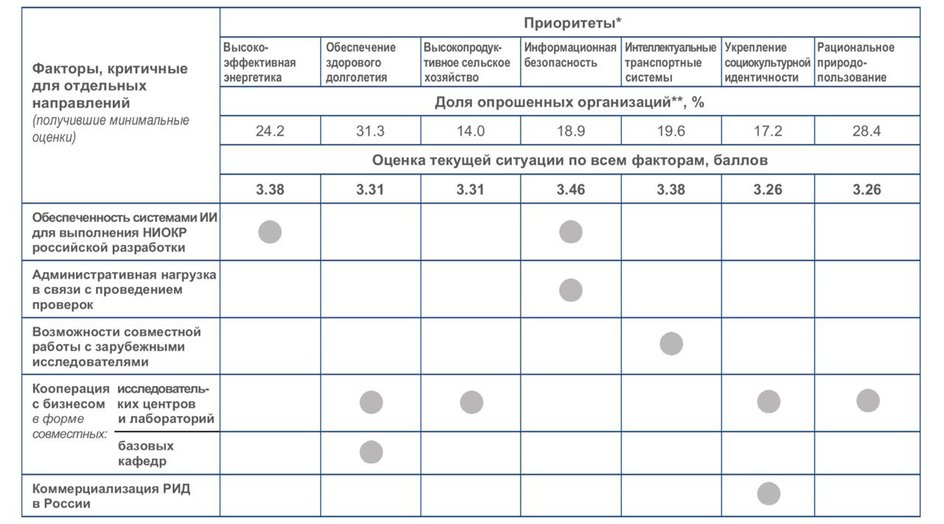

Участники опроса также дали оценки реализации приоритетов научного-технологического развития, которые были определены указом президента России от 18 июня 2024 года. По большинству из них оценки текущей ситуации оказались сдержанно позитивными (3,26−3,46 балла).

Самыми проблемными факторами по всем приоритетам стали недостаточные возможности привлечения средств из иностранных источников, получения прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и их коммерциализации за рубежом (1,63−1,90 балла сейчас, 2,05−2,64 — в будущем).

Опрошенные выделили также некоторые аспекты, критичные для отдельных приоритетных областей. Так, нехватка отечественных систем искусственного интеллекта больше всего беспокоит представителей направлений «Высокоэффективная энергетика» и «Информационная безопасность» (2,81 и 2,91 балла соответственно). Последние также сильнее всего ощущают административную нагрузку в виде проверок контрольно-надзорных органов (2,91). Трудности взаимодействия с иностранными учеными особо проявляются в сфере «Интеллектуальных транспортных систем» (2,71 балла).

Отмечаются сложности в части коммерциализации создаваемых РИД по направлению «Укрепление социокультурной идентичности» (2,69 балла) и кооперации с бизнесом: наличие совместных исследовательских лабораторий и центров оценено ниже среднего по таким приоритетам, как «Обеспечение здорового долголетия» (2,58 балла), «Укрепление социокультурной идентичности» (2,71), «Рациональное природопользование» (2,1) и «Высокопродуктивное сельское хозяйство» (2,47). Занимающиеся вопросами здорового долголетия организации также недостаточно удовлетворены наличием или работой совместных базовых кафедр с компаниями (2,58).

В трехлетней перспективе ожидается улучшение ситуации в науке по всем приоритетным направлениям (до 3,59−3,85 баллов). При этом проблемным по большинству из них по-прежнему останется вопрос административной нагрузки (3,15−3,26 балла). Представители направления «Информационная безопасность» не ждут существенных улучшений в части отчетности по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (3,35 балла). Развитие «Интеллектуальных транспортных систем» может сдерживать ограниченный доступ к зарубежным базам данных (3,37 балла), а «Высокопродуктивного сельского хозяйства» — недостаточное финансирование исследований со стороны госкомпаний (2,92 балла).

В таблице приведены сокращенные названия приоритетных направлений научно-технологического развития РФ. Сумма превышает 100%, поскольку респонденты могли указать более одного приоритетного направления.

«Что касается приоритетов научно-технологического развития, то, с учетом довольно широких формулировок, большая часть организаций сферы науки так или иначе вовлечена в их реализацию. В то же время наблюдаемые различия в условиях для научной деятельности между этими приоритетными направлениями, очевидно, требуют и дифференцированного подхода к системе их господдержки», — отметил Леонид Гохберг.