Программисты РТУ МИРЭА запустили первую открытую онлайн-платформу квантовых вычислений

Специалисты Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) объявили о запуске первой в России онлайн-платформы для квантовых вычислений. Проект уже признан перспективным в рамках правительственной дорожной карты «Квантовые вычисления» и стал важным шагом к формированию национальной технологической базы в этой области.

Главное преимущество платформы — полная совместимость с российской архитектурой «Эльбрус». Разработка найдет применение в таких сферах, как искусственный интеллект, моделирование молекул, логистика, финансовое прогнозирование и другие высокотехнологичные отрасли. Квантовые вычисления обещают коренным образом изменить подход к задачам, которые неподвластны классическим компьютерам.

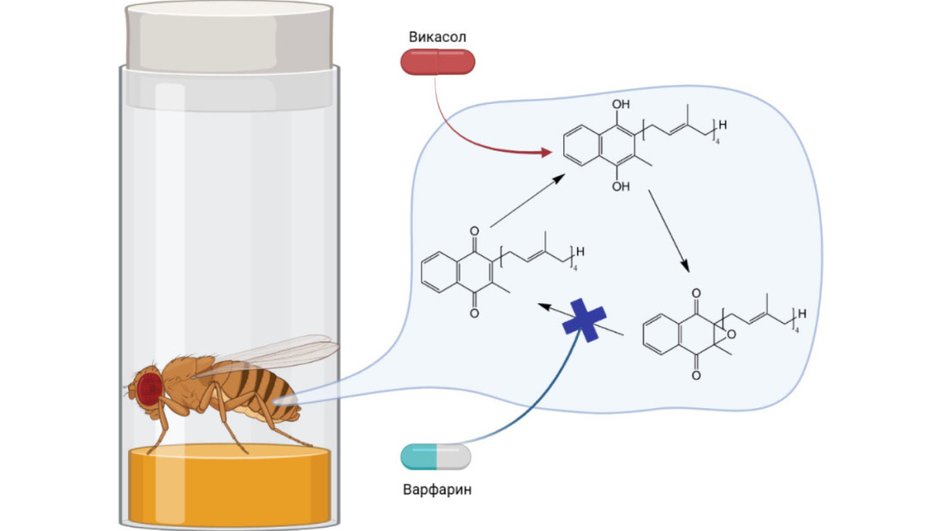

В МГУ нашли новую модель для изучения варфарина

Биологи и химики Московского государственного университета (МГУ) изучили действие варфарина — препарата, который предотвращает избыточное свертывание крови, — на дрозофиле. Варфарин блокирует восстановление витамина К и тем самым снижает риск образования тромбов, однако его изучение осложняется рисками: при проведении экспериментов на модельных организмах позвоночных есть вероятность смертельных побочных эффектов.

Ученые выяснили, что для углубленных исследований в этом направлении подходит система свертывания крови дрозофилы — широко применяемой в биологических исследованиях плодовой мушки. Они обнаружили, что в организме дрозофилы синтетический аналог витамина К — викасол ― превращается в природный, а варфарин снижает его количество. Это доказывает наличие у мушки цикла витамина К, аналогичного позвоночным. Исследователям удалось подобрать дозы, которые не вызывают гибель и нейтрализуют негативное действие указанного активного вещества.

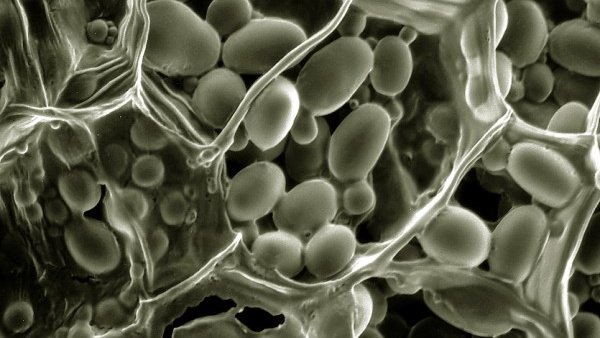

В МФТИ нашли способ победить больничные инфекции с помощью насекомых

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) выяснили, что активные вещества из жира личинок черной львинки оказывают сильное антисептическое воздействие на супербактерии — причину внутрибольничных инфекций. Средство проявляет эффективность даже при низких концентрациях, а сырье для выделения необходимого компонента производится в России в больших количествах и абсолютно безопасно для человека.

Разработка может стать альтернативой стандартным химикатам и антибиотикам, устойчивость к которым у опасных бактерий растет. Предполагается, что средство с экстрактом личинок в жидком виде может применяться для предобработки медицинского оборудования и стерилизации инструментов.

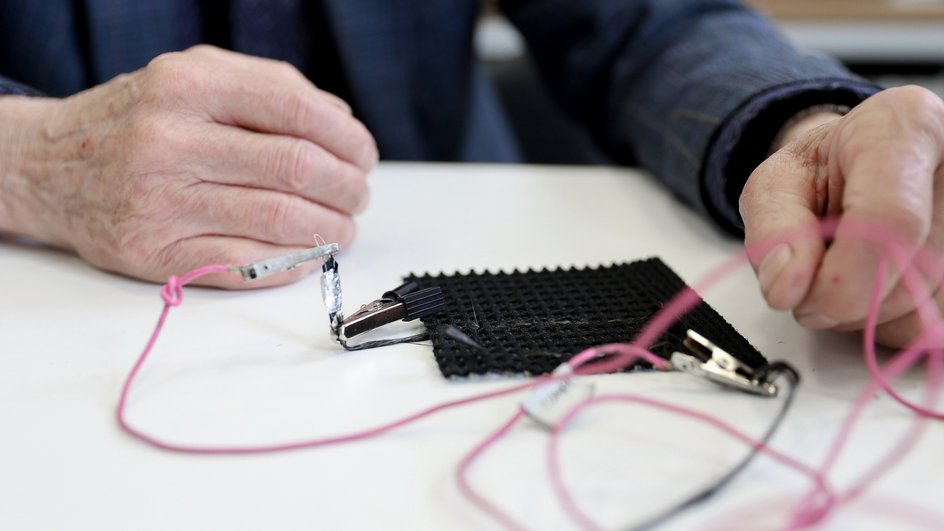

Физики СПбГУТД презентовали ткань, способную вырабатывать электричество

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУТД) и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук (ФТИ имени А.Ф. Иоффе) создали ткань, способную вырабатывать электричество. В основе изобретения — фоточувствительные нити из модифицированного углеродного волокна.

Инновационная ткань реагирует на тепло и генерирует электрическую энергию. По мнению ученых, в будущем технологию получится применять для носимых электронных устройств. Также разработка может найти применение в аэрокосмической промышленности, а именно ― использоваться для теплоизоляции поверхности ракет и служить источником электроэнергии в космосе за счет нагрева от Солнца.

В МГУ разработали уникальные тонкопленочные электроды для нейроинтерфейсов

Ученые Московского государственного университета (МГУ) разработали тонкопленочные электроды с проводящим слоем из платины и тантала для интерфейсов мозг ― компьютер (BCI). Технологию испытали в проекте «Пифия», впервые подключив мозг крысы к искусственному интеллекту.

Эксперимент показал, что спустя полгода после имплантации устройства ткани животного повреждены минимально. Отмечается, что электроды, изготовленные с применением нового метода, функциональны и могут безопасно применяться даже в течение длительного времени. Инновация позволит ускорить развитие интерфейсов для прямого обмена информацией между мозгом и электронным устройством.

В исследовании приняли участие специалисты трех подразделений вуза: Института искусственного интеллекта (Института ИИ МГУ), Института физико-химической биологии имени Белозерского (НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ), а также физического факультета.

Химики СФУ разработали домашний детектор пищевых красителей

Химики Сибирского федерального университета (СФУ) создали простой и безопасный сорбент, позволяющий определять количество синтетических красителей в продуктах питания, не выходя из дома. Он состоит из оксида алюминия или кремния, покрытого полимерной оболочкой из полиамина, которая эффективно «вытягивает» красители из продукта.

Для проведения теста достаточно добавить в продукт небольшое количество вещества, перемешать его, а затем извлечь обратно и сравнить с контрольной шкалой. Насыщенные оттенки укажут на высокую концентрацию красителей. Разработка поможет потребителям контролировать содержание потенциально вредных добавок, особенно в детском питании.

Ученые из России и Казахстана открыли новый вид растения, из которого производят медицинские препараты

На границе России и Казахстана в ходе международной научно-исследовательской экспедиции обнаружен новый вид растения. Он оказался эндемичным для Индерского солянокупольного района. Его назвали астрагалом Иванова в честь известного ботаника. Российские ученые исследуют различные виды астрагала, чтобы определять возможности их использования для лечения онкологических заболеваний.

По свойствам растение близко к женьшеню. Астрагал обладает противовирусными свойствами и стимулирует выработку интерферона, активизируя механизмы борьбы с простудой, бронхитом и гриппом. Кроме этого, препараты на его основе нормализуют уровень сахара в крови, помогают работе печени и способствуют снижению артериального давления.

Участие в совместной экспедиции приняли специалисты из Астраханского государственного университета и Западно-Казахстанского университета, а также Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук.

Химики ИХР РАН нашли способ очищать воду и воздух с помощью света и магнитного поля

Ученые из Института химии растворов РАН (ИХР РАН) разработали уникальные композиционные материалы на основе титаната бария с оксидами железа ― гематита и магнетита. Они способны разлагать вредные органические загрязнители под действием света и магнитного поля, в отличие от аналогов, которые работают только под ультрафиолетовым излучением.

Исследователи обнаружили: при воздействии магнитного поля структура материалов меняется, что позволяет управлять их свойствами. Это особенно важно для совершенствования фотокатализа — процесса, при котором источник света в сочетании с катализатором расщепляет вредные вещества на безопасные компоненты.

Разработка может быть полезна для решения экологических задач ― очистки сточных вод и нейтрализации токсичных выбросов. Кроме того, композиты получится применять в микроэлектронике.

Группа российских исследователей создала исчезающий без следа сплав для медицинских имплантатов

Исследователи нескольких российских научных центров (ИМЕТ РАН, МИСИС, НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, ФИАН, ИОФ РАН, Белгородского государственного университета и Ляонинской академии материалов) разработали перспективный для ортопедии, онкологии и ветеринарии сплав на основе железа и марганца. В качестве компонента в состав добавили кремний. Образцы обрабатывали под высоким давлением.

Инновация позволила добиться таких параметров материала, при котором имплантат полностью растворяется и исчезает из организма за 1–2 года. Разработка существенно сокращает период восстановления пациентов, поскольку исключает повторное хирургическое вмешательство. Учеными планируется создание прототипов изделий и проведение клинических исследований.

Ученые ЮУрГУ изготовили биоразлагаемую упаковку на основе крахмала

Исследователи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) предложили изготавливать полностью экологичную пленку из крахмала и хитозана. Оба компонента обладают подходящими для изготовления пленочных материалов свойствами.

Наилучшие характеристики прочности и водопоглощения получилось достигнуть при соотношении крахмала и хитозана 1 к 1,5, а минимальной «миграции» веществ в пищевой продукт удалось достигнуть в пропорции компонентов 1 к 0,5.

Полученные образцы могут служить альтернативой традиционным упаковочным материалам и способны снизить нагрузку на биосферу. По свойствам прочности и влагонепроницаемости они не уступают синтетическим аналогам.