Ученые уже не просто изучают жизнь — они проектируют ее с нуля, как инженеры собирают машины. Если раньше биологи наблюдали за природой и пытались понять ее законы, то сегодня они создают организмы с заданными свойствами, меняют генетический код и конструируют биологические системы, которых никогда не существовало в природе.

Синтетическая биология — это новая инженерная дисциплина, в которой биологические элементы становятся «кирпичиками» для сборки живых систем. Она уже меняет медицину, энергетику, сельское хозяйство и даже производство продуктов питания. Но вместе с огромными возможностями появляются и серьезные риски: от непредсказуемых мутаций до создания биооружия.

Как работает этот «конструктор жизни»? Какие реальные проекты уже существуют? И кто должен решать, какие формы жизни можно создавать?

Бактерии-фабрики: топливо и лекарства из пробирки

Представьте микроорганизмы, которые вместо токсичных отходов производят лекарства, топливо или даже пищевые белки. Это не фантастика — синтетическая биология уже сейчас превращает бактерии и дрожжи в живые фабрики.

Как это работает

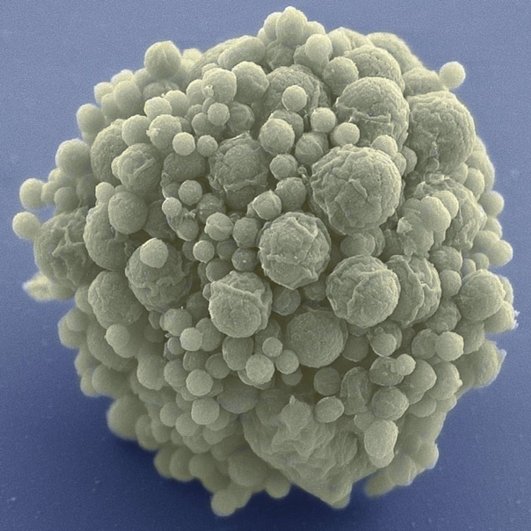

Синтетическая биология основана на принципе модульного конструирования. Ученые берут за основу стандартизированные «биодетали» — фрагменты ДНК с заданными функциями (промоторы, гены, терминаторы), и собирают из них новые генетические схемы.

Например, чтобы заставить бактерию производить лекарство, в ее ДНК встраивают:

- сенсорный модуль — реагирует на сигнал (например, изменение температуры);

- ген-переключатель — активирует нужные биохимические процессы;

- производственный модуль — содержит гены ферментов для синтеза целевого вещества.

Ключевой инструмент — CRISPR-Cas9 и его аналоги (например, более точный Cas12). С их помощью редактируют геном, а для контроля используют синтетические рибопереключатели — молекулярные «реле», которые запускают или блокируют производство белка в ответ на конкретные химические сигналы.

Например, в 2006 году исследователи из Калифорнийского университета в Беркли модифицировали дрожжи, заставив их производить артемизинин — эффективное средство от малярии. Раньше его добывали из растения Artemisia annua, но процесс был долгим и дорогим. Теперь же дрожжи ферментируют сахар, превращая его в лекарство, что ускорило производство и существенно снизило стоимость препарата.

От пробирки до промышленности: как синтетическая биология меняет реальность

Синтетическая биология давно вышла за рамки лабораторных экспериментов. Сегодня ее технологии работают на заводах, в медицинских учреждениях и даже на фермах. Вот несколько проектов, которые уже реализованы или близки к внедрению в промышленность.

Биотопливо и материалы: альтернатива нефтехимии

Компания Amyris первой показала, как генетически модифицированные дрожжи могут заменить нефтехимические производства. Ее штаммы синтезируют изопрен — ключевой компонент резины, который раньше получали исключительно из ископаемого сырья.

В 2024 году стартап LanzaTech продолжил изыскания: его бактерии перерабатывают промышленные выбросы CO₂ в этанол и этилен. Последний используется для производства пластиков, а пилотный завод в США уже выпускает 30 000 тонн такого «углерод-нейтрального» этилена ежегодно.

Еще один прорыв — биодизель из микроводорослей. Лаборатории в Японии и США модифицируют их геном, чтобы увеличить выход липидов. Например, проект компании Algenol в 2023 году достиг рекордных 40 000 литров биотоплива с гектара в год — втрое больше, чем у традиционных культур вроде рапса.

Компания Carbios (Франция) в 2024 году запустила первую в мире линию по производству ПЭТ-пластика из растительных отходов с помощью ферментов, полученных от модифицированных бактерий. Их технология позволяет перерабатывать 50 000 тонн пластиковых отходов в год, сокращая выбросы CO₂ на 65% по сравнению с традиционными методами.

Параллельно стартап Mango Materials (США) использует метан-поедающие бактерии для создания биополимера PHA. В 2025 году они заключили контракт с IKEA на производство биоразлагаемой упаковки, которая разлагается в океане за 6 месяцев — против 450 лет у обычного пластика..

Медицина: от антибиотиков до персонализированных терапий

В 2022 году ученые из Университета Рокфеллера с помощью компьютерного моделирования создали антибиотик Cilagicin, применяемый против устойчивых к лекарствам бактерий.

Но это лишь начало. В 2024 году стартап NewBiologix (Швейцария) разработал платформу для производства генотерапевтических препаратов на основе модифицированных вирусов AAV. Их технология уже используется в терапии редких генетических заболеваний, таких как спинальная мышечная атрофия.

Еще один яркий пример — синтетический инсулин. Первые версии, созданные в 1978 году, производили бактерии с человеческим геном. Сейчас фармацевтические компании оптимизируют этот процесс: их ферментные системы существенно сокращают затраты на производство инсулина по сравнению с традиционными методами.

Сельское хозяйство: бактерии вместо удобрений

Американская компания Pivot Bio вывела штамм бактерий KV137, которые фиксируют азот из воздуха и снабжают им кукурузу. В 2024 году их продукт PROVEN использовали на 500 000 гектаров полей в США, что позволило сократить применение химических удобрений при небольшом росте урожайности.

В России аналогичные разработки ведет Generium. В 2025 году компания запустила проект по созданию микробных консорциумов для защиты пшеницы от патогенов. Предварительные испытания показали снижение потерь урожая на 15−20%.

Пищевая промышленность: мясо и молоко без животных

Стартап Perfect Day производит молочные белки (казеин и сыворотку) с помощью дрожжей. В 2024 году их технологию лицензировали Nestlé и Mars для создания линейки vegan-продуктов. А компания Upside Foods в Калифорнии выращивает в биореакторах куриное мясо: в марте 2025 года их фабрика вышла на мощность 50 000 тонн в год.

Текстильная революция: паучий шелк из дрожжей

Бостонская компания Bolt Threads добилась невозможного — их дрожжи с внедренными генами пауков производят белок, идентичный натуральному паучьему шелку. В 2024 году компания Adidas выпустила ограниченную серию кроссовок с этим материалом: он прочнее кевлара, но при этом эластичен как нейлон. Производство требует в разы меньше воды, чем хлопок.

Японский проект Spiber пошел дальше: их бактерии синтезируют аналог шелка QMONOS, из которого уже шьют пуховики для The North Face. К 2025 году компания построила в Таиланде завод мощностью 500 тонн биоматериала в год.

3D-печать живыми чернилами

В Гарвардском университете создали биочернила на основе модифицированных клеток E. coli. Они производят целлюлозу, формирующую каркас для печати органов. Уже печатают прототипы человеческих органов с сосудистой сетью — это первый шаг к созданию трансплантатов.

Стартап Ecovative, который предлагает более приземленное решение: их грибные мицелиальные чернила MycoComposite используют для печати мебели и строительных блоков. Материал выдерживает нагрузку до 10 тонн на м² и полностью разлагается после использования.

Энергия из отходов: бактериальные «электростанции»

Проект Microbial Fuel Cell (Нидерланды) превращает органические отходы в электричество с помощью бактерий Geobacter. Пилотная станция способна переработать 1 тонну пищевых отходов в день, генерируя 200 кВт·ч — этого хватит на питание 20 домов.

Эти примеры показывают, как синтетическая биология становится инструментом для решения глобальных проблем — от изменения климата до лекарственной устойчивости. И это только первые шаги.

Перспективы: что нас ждет через 5 лет?

К 2030 году синтетическая биология может занять 30% рынка химического производства, согласно прогнозам McKinsey. Ключевые направления:

- Биокомпозиты для авиации — авиакомпании инвестируют в бактериальные материалы, которые почти вдвое легче алюминия.

- Живые фильтры — стартап Living Carbon разрабатывает деревья с ускоренным фотосинтезом для поглощения CO₂.

- Персонализированная медицина — печать органов «по запросу» может стать реальностью к 2035 году.

Главный барьер — не технологии, а регуляция. Например, ЕС только в 2024 году утвердил правила для биопластиков, а в США такие продукты до сих пор проходят проверку FDA годами. Но тренд очевиден: будущее промышленности будет не химическим, а биологическим.

Синтетический мозг: фантастика или ближайшее будущее?

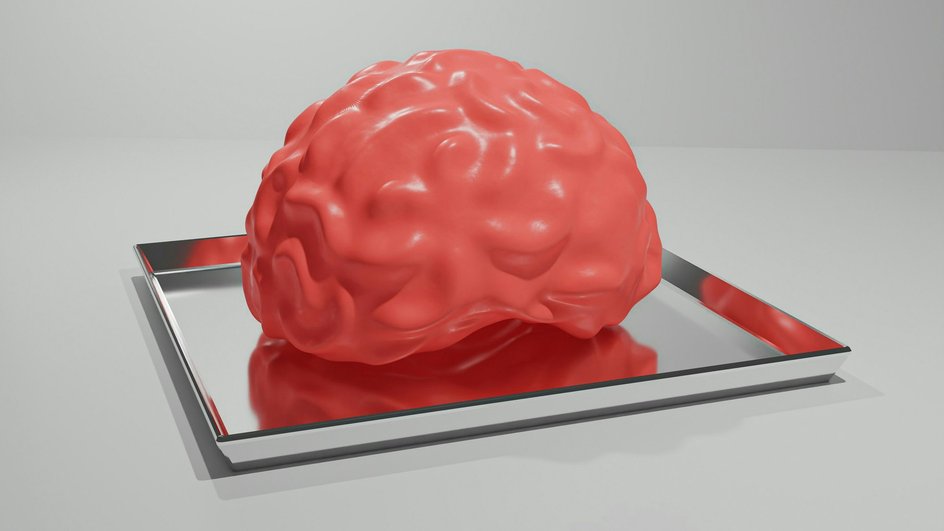

Можно ли создать искусственный мозг? Теоретически — да. Но пока ученые работают над более скромными задачами — например, моделируют нервную систему червя или выращивают нейроны в лаборатории.

Текущие проекты

OpenWorm — цифровая копия червя. В 2014 году международная группа исследователей создала виртуальную модель круглого червя Caenorhabditis elegans. Его нервная система состоит всего из 302 нейронов, но даже это оказалось сложной задачей. Проект OpenWorm симулирует работу каждого нейрона, чтобы понять, как возникает поведение. В 2017 эту копию поместили в робота Arduino.

В 2020 году ученые из Великобритании разработали кремниевые чипы, имитирующие работу биологических нейронов. Они точно воспроизводят электрические импульсы и могут в будущем использоваться в медицинских имплантах.

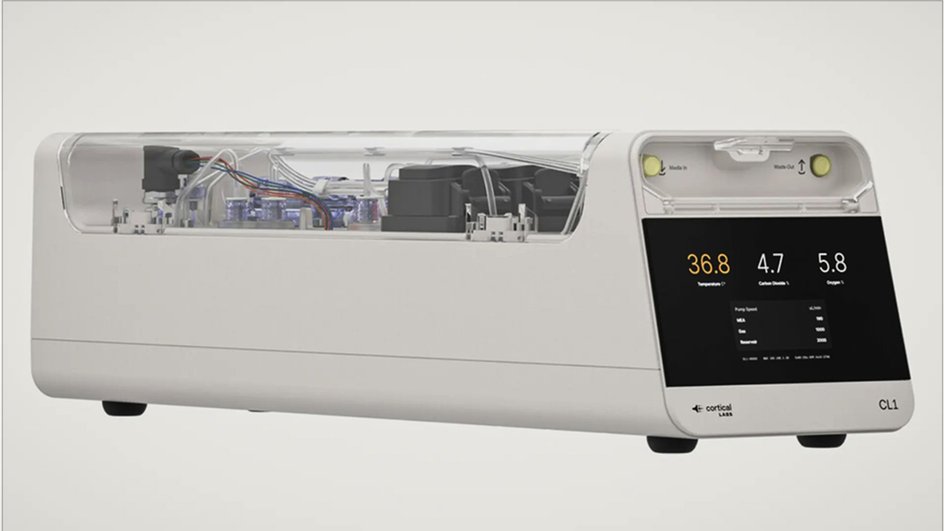

Австралийская компания Cortical Labs совершила прорыв, представив первый в мире коммерческий биокомпьютер CL1. Эта система, запущенная в марте 2025 года, объединяет 800 тысяч искусственно выращенных человеческих нейронов с кремниевыми чипами, создавая гибридный «синтетический биологический интеллект» (SBI).

По словам разработчиков, CL1 обучается в разы быстрее традиционных ИИ-систем: если ChatGPT требует тысяч гигаватт энергии на тренировку, биокомпьютеру хватает всего 20 Вт — столько же потребляет обычная лампа. Секрет в архитектуре: нейроны формируют самоорганизующиеся сети, которые динамически перестраивают связи, имитируя работу живого мозга. Уже сейчас система умеет распознавать сложные паттерны и принимать решения в условиях неопределенности — задачи, с которыми кремниевые чипы справляются плохо.

Но главное преимущество CL1 — его «естественность». В отличие от алгоритмов ИИ, которые лишь имитируют мышление, эта платформа использует реальные биологические процессы. Например, нейроны в CL1 можно «награждать» за правильные решения, подавая стимулирующие импульсы, — так система освоила игру Pong за 5 минут.

Сейчас биокомпьютер тестируют в медицине: он моделирует болезнь Альцгеймера на клеточном уровне и подбирает персонализированные схемы лечения, сокращая количество испытаний на животных. Однако технология поднимает этические вопросы: хотя нейроны лишены сознания, их интеграция с электроникой заставляет задуматься о границах между жизнью и машиной.

Этические вопросы

Что будет, если искусственный мозг начнет проявлять признаки сознания? Можно ли его «выключить»? Пока такие вопросы кажутся преждевременными, но нейроэтика уже обсуждает границы экспериментов с нейронными сетями.

Главный барьер — сложность человеческого мозга. В нем 86 миллиардов нейронов, и даже самые мощные компьютеры пока не могут полностью его смоделировать. Однако синтетическая биология постепенно приближается к этой цели. Что будет, когда разница между искусственным и настоящим мозгом станет минимальной?

Обратная сторона: биооружие и другие риски

Синтетическая биология дает не только лекарства и экологичные технологии — она может стать опасным инструментом.

Реальные угрозы

Синтез вирусов. В 2017 году канадские ученые воссоздали вирус оспы лошадей, используя публично доступные генетические данные. Это вызвало споры: если можно синтезировать относительно безвредный вирус, то что мешает сделать то же самое с возбудителем оспы или Эболы?

Генно-модифицированные насекомые. DARPA (Агентство перспективных оборонных исследований США) финансирует проект «Насекомые-союзники», который изучает возможность использования насекомых для распространения полезных генов в сельском хозяйстве. Ученые опасаются, что такие технологии могут быть применены и для доставки патогенов.

Непредсказуемые мутации. В 2019 году в Китае родились первые генетически модифицированные дети — девочки с измененным геном CCR5, который должен был защитить их от ВИЧ. Эксперимент вызвал скандал: никто не может гарантировать, что такие изменения не приведут к непредвиденным последствиям в будущем.

Безопасность в эпоху биоконструирования: как управлять рисками синтетической биологии

Синтетическая биология открывает невероятные возможности, но вместе с ними появляются и новые угрозы. Ученые и регуляторы по всему миру ищут баланс между прогрессом и безопасностью. Вот какие подходы уже работают, и какие решения предлагают специалисты.

Международные регуляции: правила игры для всех

ВОЗ разрабатывает Кодекс синтетической биологии — документ, который устанавливает этические и технические стандарты для исследований. В нем прописаны четкие требования к работе с потенциально опасными организмами.

Потребуется также обязательная маркировка для синтетических организмов. Каждый модифицированный штамм должен обладать цифровым паспортом с полной информацией о его свойствах и возможных рисках. Это поможет отслеживать перемещение биоматериалов между странами.

Био-контейнирование: ошибка не должна выйти за пределы лаборатории

Американские исследователи разработали системы «генетического выключателя» — последовательности ДНК, делающие микроорганизмы зависимыми от искусственных аминокислот. Без этих веществ, доступных только в лаборатории, бактерии погибают за 24 часа. Технологию тестируют в промышленности: например, стартап Synlogic использует ее для штаммов, производящих лекарства.

Открытая наука: почему прозрачность важна

Проект BioSecurity Commons, запущенный в 2023 году, объединил 200 лабораторий по всему миру. Участники публикуют данные о своих исследованиях в реальном времени, включая неудачные эксперименты. Такой подход помогает быстрее выявлять потенциальные угрозы.

Однако критики отмечают, что полная прозрачность невозможна: некоторые разработки имеют двойное назначение. Поэтому в 2025 году появились «этические комитеты» при крупных научных журналах — они решают, какие детали исследований можно публиковать, а какие стоит засекретить.

Что дальше?

Следующий шаг — создание международной базы данных всех синтетических организмов. Каждому новому штамму необходимо присвоить уникальный QR-код, содержащий информацию о его происхождении, модификациях и возможных рисках.

Главная задача — не затормозить прогресс, но сделать его безопасным. Как показывает практика, строгие правила не мешают инновациям: по прогнозам экспертов, объем мирового рынка биотехнологий к 2033 году вырастет втрое, достигнув 4.25 трлн долларов. Несмотря на ужесточение регуляций, сектор синтетической биологии продолжает привлекать значительные инвестиции, особенно в области медицины и промышленности.

Итоги

Синтетическая биология — это не просто наука, а новый способ взаимодействия с природой. Она обещает революцию в медицине, энергетике и промышленности, но требует строгих правил.

Но кто должен решать, какие формы жизни можно и нужно создавать? Ученые, правительства или общество? Пока ответа нет, но ясно одно: синтетическая биология уже меняет мир, и нам нужно научиться использовать ее безопасно.