Можно ли считать Землю живым существом — эта идея звучит как миф, но в 1970-х ее предложили в научной форме. Британский химик Джеймс Лавлок выдвинул гипотезу Геи, согласно которой Земля — не просто планета с живыми организмами. Это единая саморегулирующаяся система, которая поддерживает стабильные условия для своего существования. Подобно организму, она реагирует на изменения, уравновешивает климат, регулирует состав атмосферы и циклы химических веществ.

С момента появления гипотеза вызвала множество споров. Где проходит граница между поэтической метафорой и научной теорией? Почему эта модель вдохновила и ученых, и представителей эзотерических учений? И как современные исследования — от системного анализа до геомикробиологии, помогают взглянуть на планету как на кибернетическую систему?

В этой статье разбираемся, насколько научна гипотеза Геи, что в ней подтверждено наблюдениями, а что остается в сфере философии и символизма.

Как инженер из NASA придумал гипотезу Геи

Гипотеза Геи появилась в 1970-х годах. Ее автор — британский химик и инженер Джеймс Лавлок, в то время работавший в NASA. Он занимался анализом атмосферы Земли и Марса, чтобы определить, может ли на других планетах существовать жизнь. Лавлок заметил, что атмосфера Земли отличается от планет-соседей. Она содержит кислород, метан, озон и другие газы, которые должны разрушаться, если не поддерживаются каким-то процессом. Исследователь предположил, что этими газами управляют живые организмы, а сама Земля ведет себя как единая саморегулирующаяся система.

В 1972 году Лавлок и биолог Линн Маргулис опубликовали статью, в которой описали свою идею. Они рассказали, что атмосфера Земли поддерживается в стабильном состоянии благодаря взаимодействию живых и неживых компонентов планеты. В 1979 году Лавлок подробно изложил гипотезу в книге «Gaia: A New Look at Life on Earth». Название придумал писатель Уильям Голдинг — автор «Повелителя мух» и друг Лавлока. Он предложил назвать теорию в честь Геи — богини Земли в древнегреческой мифологии.

Сама идея Земли как живого организма не нова. В той же древнегреческой мифологии Гея была первородным божеством — материнским началом всего живого. У римлян ее называли Терра Матер, в индуизме — Притхиви, в традициях народов Анд — Пачамама. В этих культурах Земля воспринималась как живое чувствующее существо, дающее жизнь и требующее уважения.

Гипотеза Геи объединяет древнюю мифологию с современными научными наблюдениями. Но в отличие от религиозных образов «Матери-Земли», Лавлок не наделял планету сознанием или волей. Он использовал термин как метафору — чтобы объяснить, как жизнь и неживая природа взаимодействуют, поддерживая обитаемость планеты.

Как наука объясняет гипотезу Геи

Идея о Земле как живом организме кажется метафорой, но за ней стоит серьезная научная база. Гипотеза Геи утверждает, что биосфера и неживая природа планеты — океаны, атмосфера, почва, образуют единую саморегулирующуюся систему. Это значит, что жизнь на Земле не просто адаптируется к окружающей среде. Организмы активно меняют ее и сами поддерживают условия, пригодные для существования.

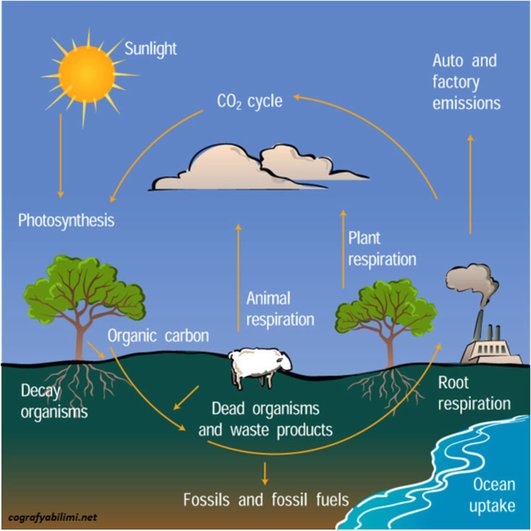

Биогеохимические циклы — метаболизм планеты

Основную роль в поддержании стабильности играют биогеохимические циклы. Они похожи на метаболизм у живых организмов:

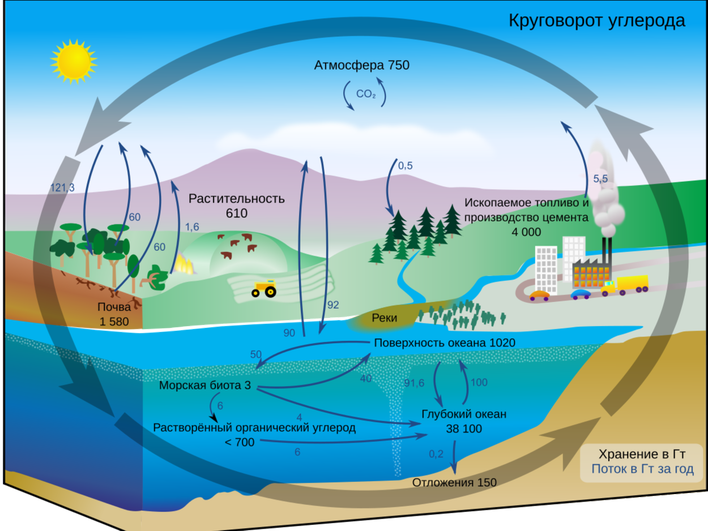

- углеродный цикл регулирует концентрацию CO₂ в атмосфере. Растения и микроорганизмы поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза. А океаны и почва служат резервуарами, в которых углерод накапливается. Это напрямую влияет на климат;

- за кислородный цикл отвечают фотосинтезирующие организмы. Благодаря им содержание кислорода в атмосфере стабилизировалось примерно до 21%. Это поддерживает озоновый слой и делает возможным дыхание;

- цикл серы включает в себя выбросы океанических бактерий. Например, диметилсульфида — он участвует в образовании облаков. Это влияет на отражение солнечного света и, как следствие, глобальную температуру.

Саморегуляция климата и атмосферы

Один из аргументов в пользу гипотезы Геи — удивительная стабильность климатических условий на планете:

- кислородная катастрофа, произошедшая 2,4 млрд лет назад, кардинально изменила атмосферу. До этого кислород был ядом для живых организмов. Но с появлением фотосинтезирующих бактерий его уровень постепенно вырос и открыл путь сложным формам жизни;

- за последние 4 млрд лет Солнце стало ярче примерно на 30%. Но средняя температура Земли все равно осталась в пределах, пригодных для жизни. Это объясняется слаженной работой биологических и геохимических процессов;

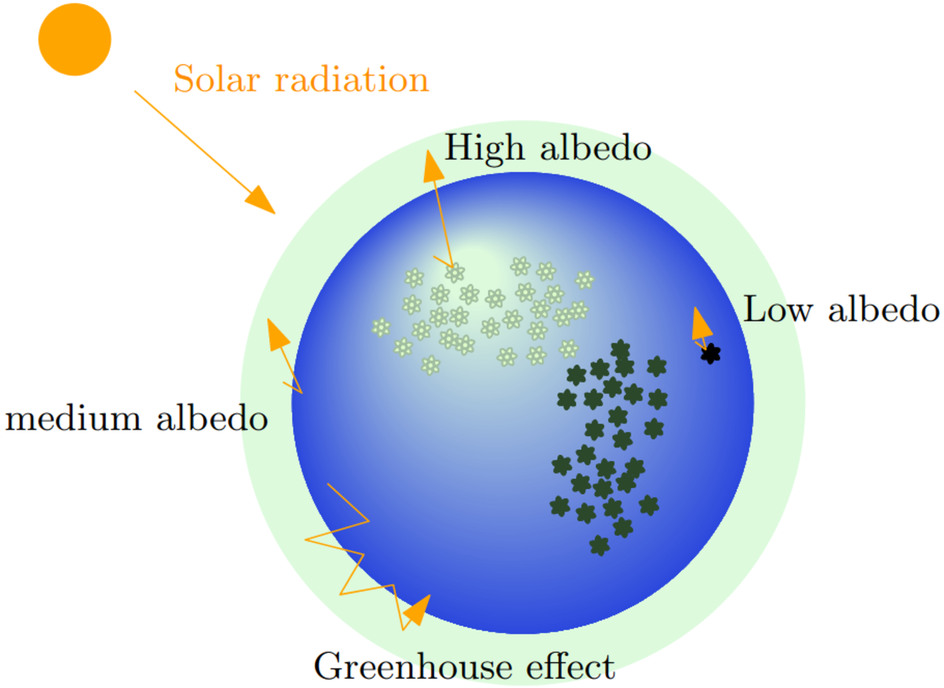

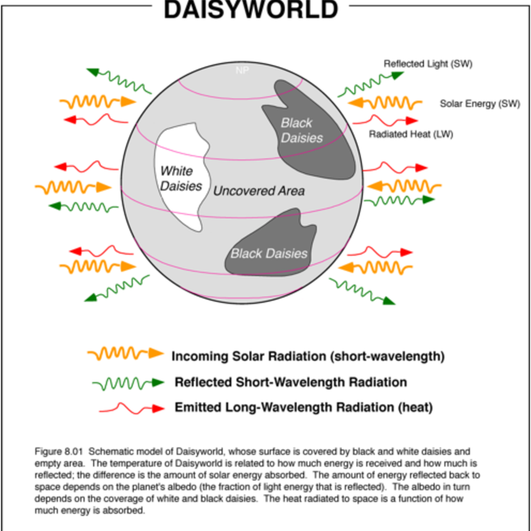

- для демонстрации саморегуляции Лавлок предложил модель Daisyworld. На планете растут светлые и темные цветы, регулирующие температуру за счет различного альбедо — способности отражать солнечный свет. Модель показывает, как биологические процессы стабилизируют климат.

Критика гипотезы

Научное сообщество неоднозначно восприняло гипотезу Геи:

- Эволюционный биолог Ричард Докинз и философ науки Джеймс Киршнер отмечали, что естественный отбор действует на уровне отдельных организмов и популяций, а не всей планеты. С этой точки зрения Земля не может быть единым субъектом эволюции.

- Некоторые версии гипотезы не соответствуют критериям научной теории. Их невозможно проверить экспериментально, а значит, они ближе к философским концепциям, чем к доказательной науке.

- Наконец, хотя модель Daisyworld красива и наглядна, она слишком упрощена по сравнению с реальной биосферой. Современные данные показывают, что углеродный цикл не компенсирует рост CO₂, вызванный деятельностью человека. Это подрывает аргумент о полной саморегуляции планеты.

Сегодня большинство ученых признает «мягкую» версию гипотезы. Обозначается она так: жизнь действительно влияет на климат и состав атмосферы, но не с целью сохранить условия для себя. Это побочный эффект эволюции и биохимических процессов, а не проявление воли планеты.

Эзотерическая интерпретация: как идея живой Земли ушла в мистику

Гипотеза Геи, изначально предложенная как научная модель, со временем получила широкую популярность в эзотерических и философских кругах. Вне научного контекста ее стали трактовать буквально — как утверждение о том, что Земля обладает сознанием, эмоциями и даже собственной волей.

Наибольшее распространение такие идеи получили в движении нью-эйдж — философском и духовном течении, сформировавшемся в 1970-х годах. В этой среде Землю называют живым существом с разумом и душой, способным чувствовать и общаться. Одним из популярных сторонников этой трактовки был американский врач и писатель Дипак Чопра. Он продвигал концепции «квантового исцеления» и «сознания Вселенной», в которых научные термины используются вне их реального значения. Подобные идеи часто называют квантовой мистикой — псевдонаучной интерпретацией квантовой механики.

Другой влиятельный автор — физик и философ Фритьоф Капра в своей книге «The Tao of Physics» (1975) пытался объединить принципы восточной метафизики с квантовой физикой. Он рассматривал Гипотезу Геи как часть общего «холистического» миропонимания — подхода, в котором целое считается большим, чем сумма его частей. Однако научные критерии для таких утверждений отсутствуют. Они просто не поддаются экспериментальной проверке.

Схожие идеи появлялись и раньше. Например, в середине XX века философ и палеонтолог Пьер Тейяр де Шарден говорил о «ноосфере» — сфере разума, охватывающей Землю. Он представлял эволюцию как движение от материи к сознанию. А микробиолог Баас Бекинг еще в 1930-х предполагал, что все живые существа на планете образуют взаимосвязанную систему, управляющую химическим составом среды. Но и эти идеи больше философские, чем доказательно-научные.

Современная же наука проводит четкую границу между метафорами и теориями. Если гипотеза не может быть проверена экспериментально, ее относят к области философии или спекулятивной мысли. Представление о разумной Земле, обладающей сознанием, не отвечает критериям научности и потому не принимается как научная гипотеза. Такие трактовки привлекательны с эмоциональной и культурной точки зрения, но они не выдерживают критического анализа.

Современные исследования: Земля как суперорганизм

Гипотезу Геи часто считают философской или метафорической. Но в последние десятилетия ее все активнее обсуждают в научном контексте — особенно в рамках системного подхода к изучению планеты.

Саморегуляция через обратные связи

Современная наука рассматривает Землю как сложную кибернетическую систему. Это значит, что в ней действуют обратные связи — механизмы, которые стабилизируют ключевые параметры среды. Например, рост уровня CO₂ стимулирует фотосинтез у растений и водорослей, что снижает концентрацию углекислого газа. Такие циклы, охватывающие атмосферу, гидросферу, биосферу и литосферу, составляют основу планетарной саморегуляции.

Яркий пример — биогеохимические циклы. Азотный, углеродный, серный, кислородный и водный. Ученые называют это состоянием гомеостаза — способностью сохранять стабильность при внешних изменениях.

Daisyworld: планета маргариток

В 1983 году Джеймс Лавлок и Эндрю Уотсон разработали математическую модель Daisyworld — абстрактную планету, покрытую белыми и черными маргаритками. Белые отражают свет, охлаждая поверхность, черные — поглощают, согревая. При изменении солнечной активности соотношение цветов менялось, но температура планеты оставалась в оптимальных пределах. Это первая числовая модель, которая показала, как саморегуляция может возникнуть без централизованного управления, только за счет взаимодействий между простыми элементами.

Новые открытия: от микробов до ИИ

Современные исследования показывают, что основополагающую роль в биосферной саморегуляции играют микробы. Например, некоторые бактерии умеют передавать электроны на расстоянии, участвуя в глобальных циклах вещества и энергии. Это подтвердили работы в области геомикробиологии и экологии почв.

В 2018 году группа ученых из Университета Мэриленда обнаружила, что глобальные колебания температуры поверхности Земли напоминают поведение инженерных систем с PID-регулированием. Такие регуляторы активно применяются в технике и робототехнике для стабилизации сложных процессов.

Параллельно развивается Earth System Science — наука о системном устройстве Земли. Ее модели учитывают взаимодействия атмосферы, океанов, биосферы и человеческой деятельности. Они помогают прогнозировать климатические изменения с помощью оценки устойчивости всей планетарной системы.

Может ли Земля обладать сознанием?

Гипотеза Геи ставит неудобный, но любопытный вопрос: если планета ведет себя как организм, может ли она быть «разумной»? Некоторые интерпретации идут еще дальше и предполагают наличие у Земли сознания.

С научной точки зрения сознание — это способность субъекта осознавать себя и окружающий мир. Оно связано с работой мозга, нервной системы и субъективным восприятием. У планеты, очевидно, нет мозга и нейронов. Однако у нее есть сложные системы обратной связи — например, углеродный цикл, климатическая регуляция и биосфера. То есть Землю можно рассматривать как саморегулирующуюся систему, но не как сознательное существо.

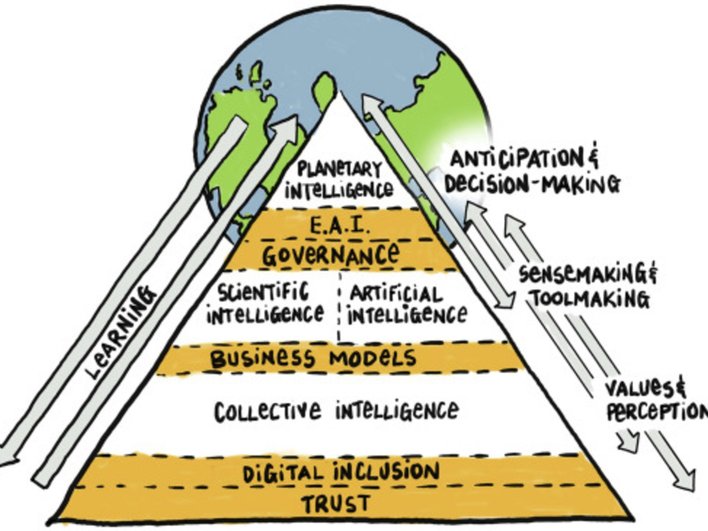

В 2022 году группа астрофизиков предложила концепцию «планетарного интеллекта». По их мнению, биосфера, геосфера и техносфера действуют как единая система, способная к коллективной обработке информации. Это не сознание в классическом смысле, но ближе к понятию «всплывающего» интеллекта — свойства, которое возникает из взаимодействия миллионов компонентов. Подобные идеи ранее обсуждали в философии как «эмерджентное сознание».

Существует и более радикальное направление — идея «ноосферы». Ее сформулировали Пьер Тейяр де Шарден и Владимир Вернадский в первой половине XX века. Согласно этому взгляду, человечество и его разумная деятельность образуют новую оболочку планеты — сферу мышления, которая влияет на биосферу и может эволюционировать в глобальный разум.

Сторонники нью-эйдж философии выдвигали метафору «Гайяцефалоса» — планетарного мозга, который якобы формируется через глобальные коммуникации и искусственный интеллект. Но это остается философской и художественной гипотезой, не имеющей эмпирических подтверждений.

Научное сообщество в целом отвергает идею о сознательной Земле. Саморегуляция не равна мышлению. Планета действительно может действовать как сложная система с устойчивыми циклами, но у нее нет намерений, целей или субъективного опыта. Поэтому гипотеза Геи остается полезной метафорой, а не научным доказательством разума планеты.

Некоторые философы сравнивают человечество с клетками Земли, участвующими в ее функционировании. Другие видят в нас скорее вирус — существо, наносящее ущерб экосистеме. Вопрос остается открытым: если Земля — организм, то какую роль в нем играем мы?

Заключение: гипотеза Геи — полезная модель или мистификация?

Гипотеза Геи оказалась на стыке науки, философии и мифологии. В ее основе лежит идея о том, что биосфера и неживые компоненты планеты взаимодействуют так, будто Земля — единый организм, способный поддерживать комфортные для жизни условия. Эта концепция дала мощный импульс развитию экологии, кибернетики и Earth System Science, а также популяризировала системный взгляд на планету.

Научная версия гипотезы, разработанная Лавлоком и Маргулис, не предполагает наличия разума у планеты. Она говорит лишь о том, что жизнь и среда существуют в тесной взаимосвязи. И что биологические процессы влияют на глобальные параметры — от климата до состава атмосферы. Такие идеи нашли подтверждение в биогеохимических циклах и механизмах обратной связи.

Наука не поддерживает эзотерические трактовки гипотезы Геи — от живой планеты с сознанием до планетарного интеллекта. Они опираются на метафоры, а не на эмпирические данные.

Тем не менее гипотеза Геи важна как эвристическая модель. Она помогает лучше понять, насколько хрупка и одновременно устойчива система, в которой мы живем. В эпоху климатических кризисов и потери биоразнообразия Гея — пусть и не богиня, но полезный образ для восприятия Земли не как ресурса. Наша планета — целостная система, частью которой мы являемся.