Полвека назад в небе над Землей произошло событие, которое на десятилетия вперед задало новый вектор в освоении космоса. 15 июля 1975 года корабли двух геополитических противников — «Союз» и «Аполлон» — отправились в полет, чтобы доказать: наука способна преодолеть идеологические барьеры.

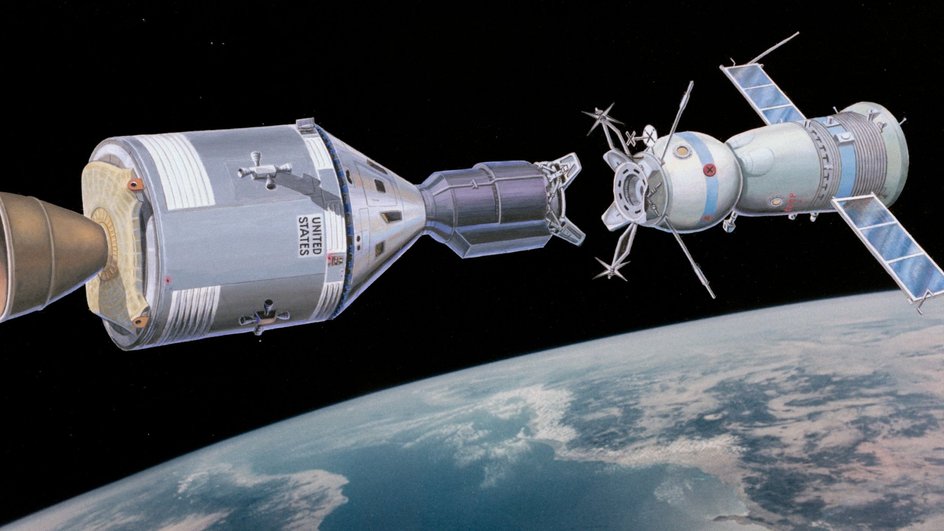

Программа получила название ЭПАС (экспериментальный полет «Аполлон» — «Союз»). Но за этим техническим термином скрывался шаг, на который ни одна из сторон не решалась почти три десятилетия. Впервые в истории космические аппараты, созданные в совершенно разных системах, должны были состыковаться на орбите. Причем не просто подойти друг к другу, а открыть люки, обменяться экипажами и провести совместные эксперименты.

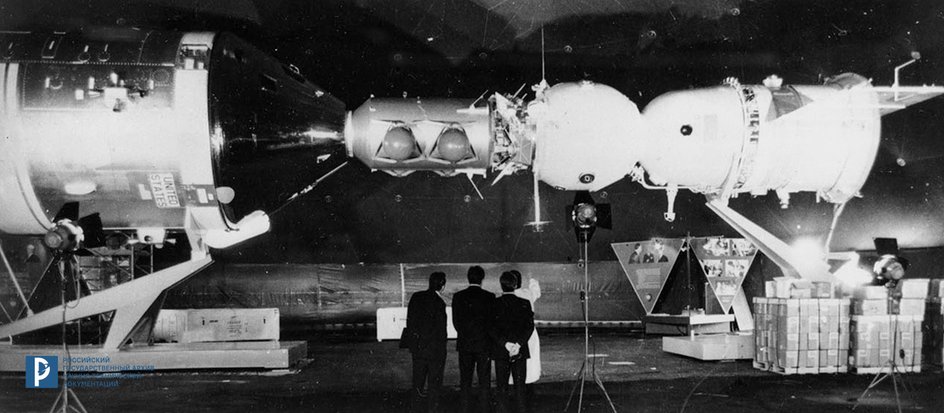

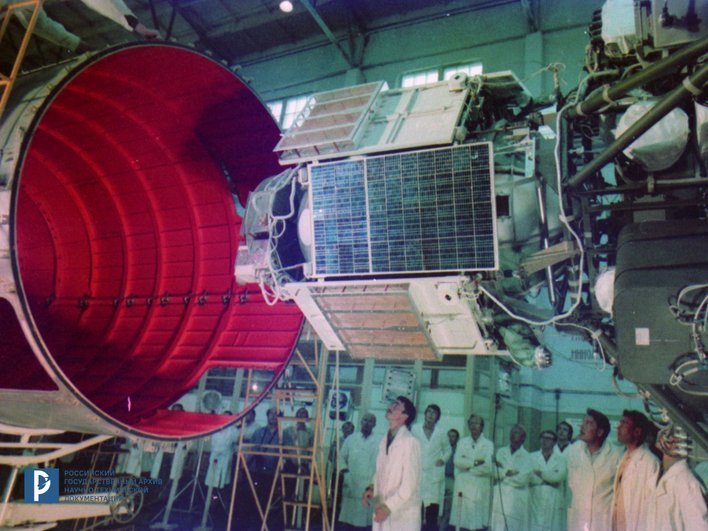

Главной технологической задачей стала разработка универсального стыковочного узла. До этого в СССР и США использовались несовместимые системы. Решением стало кольцевое устройство без жесткой полярности — АПАС (андрогинно-периферийный агрегат стыковки). Именно эта система впоследствии легла в основу всех современных стыковок — от шаттлов до модулей Международной космической станции. И это лишь одно из достижений.

Подготовка к полету шла более пяти лет. Советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов учили английский язык, американские астронавты Томас Стаффорд, Дональд Слейтон и Вэнс Бранд — русский. Проходили совместные тренировки, моделировались аварийные ситуации. Отрабатывались действия при неполадках, даже возможность спасения одного экипажа другим.

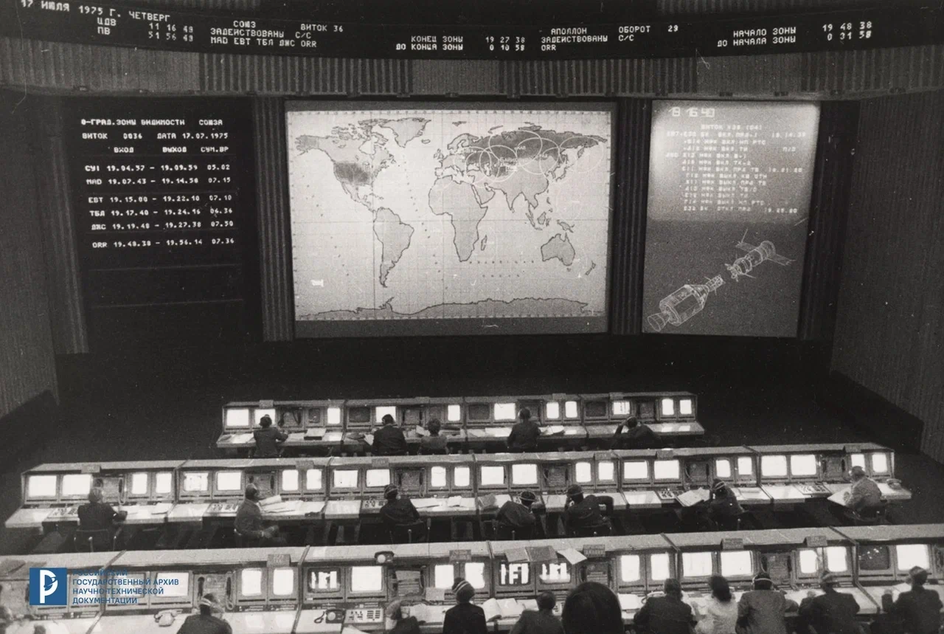

15 июля «Союз-19» стартовал с Байконура, а спустя семь с половиной часов с мыса Канаверал взлетел «Аполлон». Через двое суток, 17 июля, корабли встретились на орбите. В 19:09 по московскому времени состоялось механическое сцепление, а в 22:12 — то самое рукопожатие, которое увидел весь мир.

В течение почти двух суток экипажи работали совместно. Были проведены научные эксперименты — от изучения плазмы между корпусами кораблей до биологических исследований. В частности, проверялась мутация водорослей в условиях микрогравитации, а также проводились наблюдения за атмосферным свечением Земли, важным для радиосвязи и спутниковой навигации.

Стыковка кораблей происходила дважды. После первого расстыковки был проведен эксперимент «Искусственное солнечное затмение» — один аппарат заслонял Солнце, а второй производил наблюдения. Затем произошла повторная стыковка, короткая, но необходимая для точной отработки процедур.

Эта миссия принесла не только научные данные, но и культурные изменения. Уже через год в отряде астронавтов США знание русского стало обязательным. К 1990-м годам это сотрудничество вылилось в проект «Шаттл — Мир», а затем в полноценную работу на МКС. Сегодня на Международной космической станции интерфейсы, шрифты, команды — все сделано с учетом стандартов, впервые проработанных тогда, в 1975 году.

ASTP стал прецедентом коллективной ответственности. Впервые в истории 14% бюджета проекта пришли от третьих стран. Это стало прообразом Европейского космического агентства. Научная дипломатия сработала: число совместных исследований в фундаментальной науке между СССР и США выросло в несколько раз.

Политики называли это символом разрядки. Ученые — началом новой эпохи. И в самом деле, рукопожатие в невесомости показало, что даже в самый холодный период мировой истории возможно тепло человеческого контакта.

Сегодня, когда Луна снова становится объектом исследований, а новые станции проектируются с международным участием, дух «Союза — Аполлона» продолжает жить. Пусть флаги и отличаются, но принципы совместной работы в космосе по-прежнему опираются на ту самую миссию.

Тогда, 15 июля 1975 года, точка в космической гонке обернулась запятой — началом сотрудничества, которое продолжается и сегодня.

Спустя десятилетия после «Союза» и «Аполлона» научное сотрудничество продолжилось уже в другом масштабе — с помощью автоматических обсерваторий. Ранее Наука Mail рассказала о том, как российско-немецкий телескоп «Спектр-РГ» составил первую рентгеновскую карту всей Вселенной и открыл новые горизонты в изучении темной энергии, а еще не пропустите важные космические даты, вот здесь совместно с Календарь Mail и Роскосмос их собрали по ссылке.