Персонализированная медицина становится ключевым трендом здравоохранения XXI века. Она учитывает генетические, биохимические и физиологические особенности каждого пациента — и на этой основе подбирает индивидуальное лечение. Такой подход повышает эффективность терапии и снижает риск побочных эффектов. Вместо универсальной схемы «один препарат для всех» врачи используют данные ДНК, ИИ и Big Data, чтобы лечить точечно и заранее.

Наиболее распространенными являются ИИ алгоритмы, интегрирующие в себя информацию о фармакогенетике, так как для ряда пар «ген–препарат» есть подробные руководства по интерпретации генотипа и корректировке лечения, и ИИ может опираться на уже проверенные правил.

Сейчас рынок персонализированной медицины оценивается в более чем 150 млрд долларов, а к 2034 году он может превысить 450 млрд. Генетическое тестирование, молекулярная диагностика, 3D-печать таблеток и даже создание «цифровых двойников» пациентов — все это уже внедряется в клиниках по всему миру. Ниже — обзор, как страны внедряют персонализированную медицину, и что происходит в России.

Персонализированная медицина в мире

Мировая практика демонстрирует быстрый рост интереса к индивидуализированному подходу в лечении. Страны с развитой медицинской и технологической инфраструктурой инвестируют в геномные исследования, создание биобанков, цифровые двойники пациентов и внедрение ИИ в клинические решения.

Ниже — примеры ведущих регионов, где уже реализуются ключевые инициативы персонализированной медицины.

США

США — один из лидеров в этой области. В 2015 году была запущена национальная инициатива Precision Medicine Initiative, а позже — программа All of Us, собирающая генетические и медицинские данные от миллиона человек. Уже есть первый результат: в 2025 году в Филадельфии впервые был применен генноредактирующий препарат, созданный под одного пациента.

Искусственный интеллект применяется для анализа медицинских снимков и прогнозирования реакции организма на препараты. В онкологии используется CAR-T-терапия, где иммунные клетки пациента модифицируют для борьбы с его опухолью. Такие подходы входят в рутинную практику.

Китай

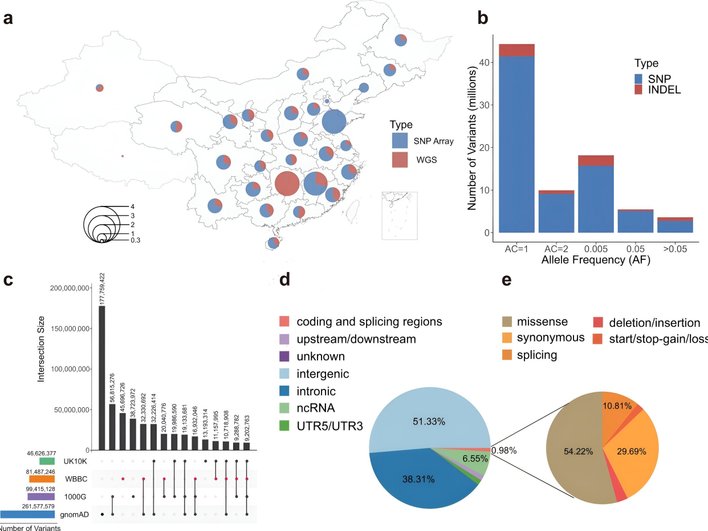

Китай делает ставку на масштабные геномные данные. С 2016 года реализуется программа по секвенированию 100 миллионов геномов. Развитие возглавляют государственные структуры и компании вроде BGI.

Уже сейчас миллионы китайцев проходят ДНК-тесты — от неонатального скрининга до анализа риска онкологии.

С применением ИИ и Big Data Китай хочет к 2030 году стать мировым лидером в разработке таргетных препаратов. Генетический анализ здесь постепенно входит в рутинное обследование. Параллельно развивается фармакогенетика — подбор лекарств по геному.

В основном на практике собираются данные по клиническому фенотипу, лекарственному профилю и образу жизни пациентов, тогда как в научных статьях уже предлагаются методы интеграции омиксных данных (геном, транскриптом, протеом, метаболом) в процесс принятия решений.

Европа

В Европе приоритет — не только технологии, но и защита данных. Программа «1+ Million Genomes» объединяет 24 страны для создания базы секвенированных геномов. Великобритания, например, уже завершила проект по анализу 100 тысяч геномов и планирует дойти до 5 миллионов.

Во Франции и Германии внедряются персональные вакцины против рака, основанные на мутациях конкретной опухоли. Генетические тесты становятся частью стандартной диагностики в онкологии и неврологии. Одновременно на уровне ЕС прорабатываются нормы по защите генетических данных граждан.

Персонализированная медицина в России

Российская система здравоохранения также начала активное внедрение индивидуализированных подходов. Несмотря на более поздний старт, в стране формируется научная и технологическая база, позволяющая разрабатывать и применять персонализированную медицину в ключевых направлениях. Ниже рассмотрим наиболее значимые инициативы, примеры и перспективы развития.

Инфраструктура и стратегия

В России персонализированная медицина закреплена в нацпроектах. С 2019 года создаются центры геномных исследований, а к 2030 году планируется развернуть полноценную инфраструктуру.

Один из ключевых проектов — Курчатовский геномный центр, занимающийся секвенированием и редактированием генома. В 2024 году продлена федеральная программа по развитию генетических технологий.

Также развиваются отечественные компоненты для CRISPR, биобанки, базы ДНК. Центры уже создают прототипы препаратов, в том числе онколитические вирусы.

CAR-T-терапия: первый успех

Генетические тесты в клиниках

Генетические панели уже применяются в онкологии — для подбора таргетных препаратов в Блохин-центре. В кардиологии пилотно внедряется фармакогенетика: тесты помогают выбрать правильную дозу препаратов от инсульта или депрессии. В 2023 году Минздрав впервые включил генетические тесты в клинические рекомендации.

ИИ и цифровая медицина

Российские ИТ-компании развивают ИИ-решения для анализа КТ-снимков и секвенированных данных. Появляются программы, предсказывающие риск болезней по геному. Это основа для будущих «цифровых двойников» — виртуальных моделей пациента, на которых можно протестировать лечение.

Этические и кадровые вызовы

Для масштабного внедрения персонализированной медицины необходима комплексная нормативно-правовая база. В России продолжается разработка законов о генетической информации, включая порядок хранения, обработки и использования геномных данных. Один из обсуждаемых вопросов — ограничение доступа к такой информации для страховых компаний и работодателей, чтобы предотвратить возможную дискриминацию.

Отдельный нюанс — особенности обращения с такими данными, так как они требуют обязательной анонимизации из-за своей уникальности для каждого человека

Не менее важна защита персональных данных: с развитием геномных платформ и ИИ-диагностики возрастает риск утечки чувствительной информации. Требуются как технологические, так и законодательные меры, включая обязательную анонимизацию и многоуровневую систему шифрования.

Внедрение технологий ИИ в здравоохранение должно быть направлено не столько на повышение качества обслуживания, сколько на повышение доступности медицины и качества оказываемой помощи, особенно в менее развитых регионах.

Одновременно стоит задача подготовки высококвалифицированных специалистов. Врачи, генетики, биоинформатики и разработчики должны владеть современными методами анализа данных, работать с секвенированием, понимать принципы машинного обучения.

Уже сегодня в ряде медицинских вузов вводятся специализированные программы, создаются междисциплинарные кафедры, открываются онлайн-курсы и сертификационные модули для практикующих врачей. Без системного подхода к обучению кадров широкое внедрение персонализированной медицины невозможно.

Перспективы

По прогнозам, к 2030 году персонализированная медицина войдет в рутинную практику в онкологии, кардиологии, терапии аутоиммунных и редких генетических заболеваний. Уже к середине 2030-х годов может стать нормой проведение генетического анализа при постановке диагноза и подборе терапии даже в районных клиниках.

К 2050 году лечение может стать полностью индивидуализированным: с генетическим скринингом с рождения, использованием «геномного паспорта» при формировании личной медицинской стратегии, цифровыми двойниками и адаптированными под конкретного человека лекарствами, созданными на 3D-принтерах непосредственно в больницах.

Развиваются и направления персональной профилактики: на основе микробиома, генетических рисков и стиля жизни пациенту будет рекомендован образ питания, физической активности и даже график медицинских обследований. Индивидуальные вакцины, иммунотерапия и нейротехнологии также будут работать точечно — под каждого пациента.

Проблемы остаются — от неравного доступа к новым технологиям до этических дилемм в использовании геномной информации. Но тренд ясен: медицина будущего станет работать не со средним пациентом, а с каждым конкретным человеком. Это не абстрактная мечта, а направление, в котором здравоохранение уже движется.