Международная группа ученых из Майнца, Валенсии, Мадрида и Цюриха опубликовала в журнале PNAS результаты уникального исследования, раскрывающего, как появилась эукариотическая клетка — важнейший шаг в усложнении жизни на Земле. Хотя теория эндосимбиоза, согласно которой архея и бактерия слились в единую клетку, давно признана, остаются большие пробелы в понимании, как именно произошел этот скачок. Ученые называют это «черной дырой» в биологии.

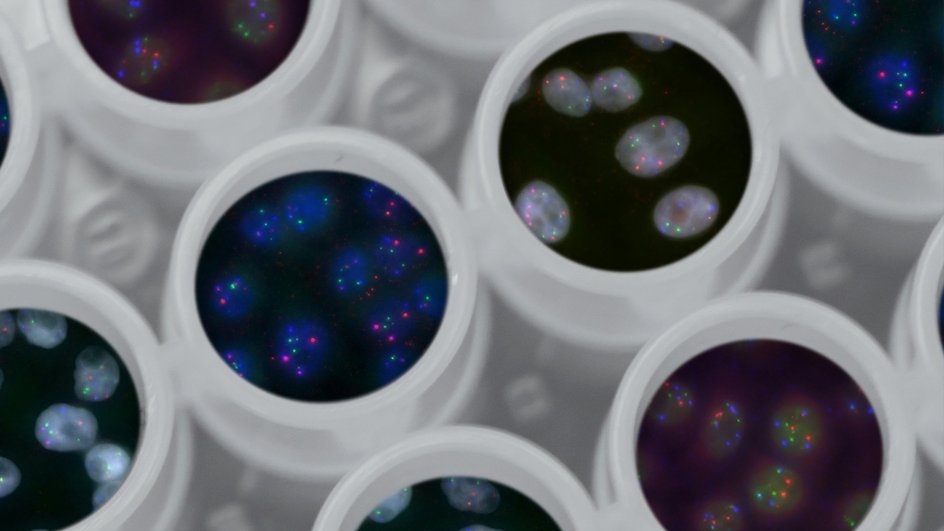

Команда под руководством доктора Энрике Муро из университета Майнца применила теоретические и наблюдательные методы, чтобы объяснить, как изменилась генетическая архитектура жизни. Они проанализировали 9913 протеомов, наборов всех белков организмов, и 33 627 геномов, и обнаружили, что длины белков и соответствующих им генов распределяются по логнормальному закону. Такие распределения характерны для мультипликативных процессов, где изменения происходят через последовательное умножение, а не прибавление.

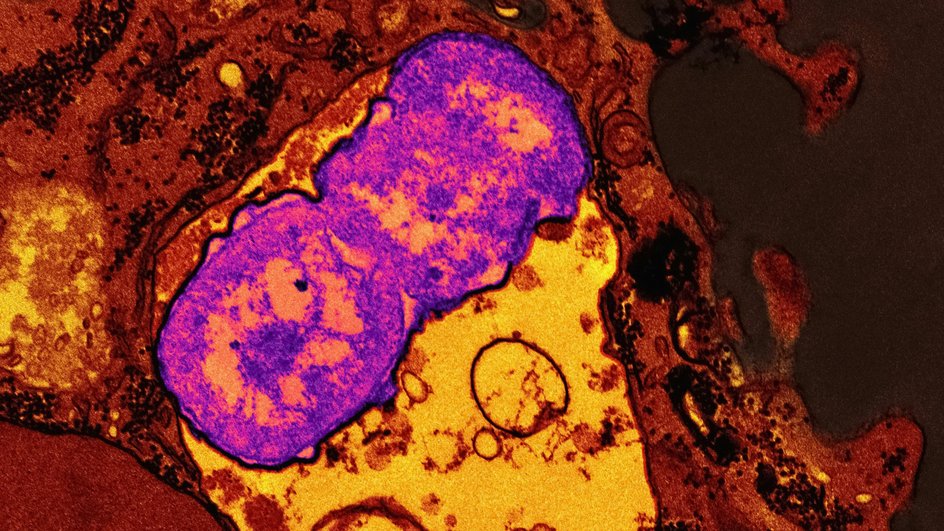

Исследователи смоделировали эволюцию длины генов как стохастический, то есть случайный и многовариантный процесс, и пришли к выводу, что средняя длина генов со временем экспоненциально возрастала. При этом в прокариотах, бактериях и археях, длина белков и генов росла синхронно, так как в их ДНК почти нет некодирующих участков. Но при достижении длины гена около 1500 нуклеотидов рост белков остановился, а гены продолжили увеличиваться за счет некодирующих последовательностей — именно тогда и появилась эукариотическая клетка.

Это стало настоящим фазовым переходом, аналогичным тем, что происходят в физике — например, при намагничивании. Такой переход делит эволюцию на два этапа: кодирующий (прокариоты) и некодирующий (эукариоты). Он сопровождался «критическим замедлением», при котором система застревает в множестве промежуточных состояний — этот эффект замечен у ранних протистов и грибов.

Кроме того, ученые описали этот переход как алгоритмический. По мере роста белков стало трудно «находить» работающие комбинации — рост генов стал невыгоден без структур, позволяющих обрабатывать информацию эффективнее. Появление некодирующих участков, сплайсосомы и ядра помогло выйти из тупика. Это изменение произошло примерно 2,6 миллиарда лет назад.

Новое исследование соединяет биологию, физику и вычислительные методы, создавая универсальную модель для понимания происхождения сложности. Эукариотическая клетка стала фундаментом для последующих биологических революций — многоклеточности, полового размножения и даже социальных структур. И если теперь мы хотим заглянуть в механизмы, которые направляют эти трансформации, стоит обратиться к истокам современной биологии и вспомнить, как Чарльз Дарвин заложил основы нашей интерпретации развития жизни.