Ученые из Университета Гронингена и их коллеги обнаружили неожиданный побочный эффект противомалярийного препарата мефлохина, который может помочь в лечении ряда генетических заболеваний и даже некоторых видов рака. Исследование, опубликованное в PNAS, показало, как мефлохин улучшает работу амино-гликозидов — класса антибиотиков, способных «перепрыгивать» через ошибочные сигналы остановки в генетическом коде, приводящие к недосозревшим, укороченным белкам.

Мутации, вводящие преждевременный стоп-кодон, встречаются при таких болезнях, как муковисцидоз, мышечная дистрофия Дюшенна и ряд онкологических заболеваний. Амино-гликозиды могут заставить рибосому, фабрику по сборке белков, игнорировать эти сигналы, но для этого требуются высокие дозы, вызывающие серьезные побочные эффекты, включая нарушение слуха и почечную токсичность. Оказалось, что мефлохин ускоряет и усиливает этот процесс, позволяя снизить дозировку антибиотиков.

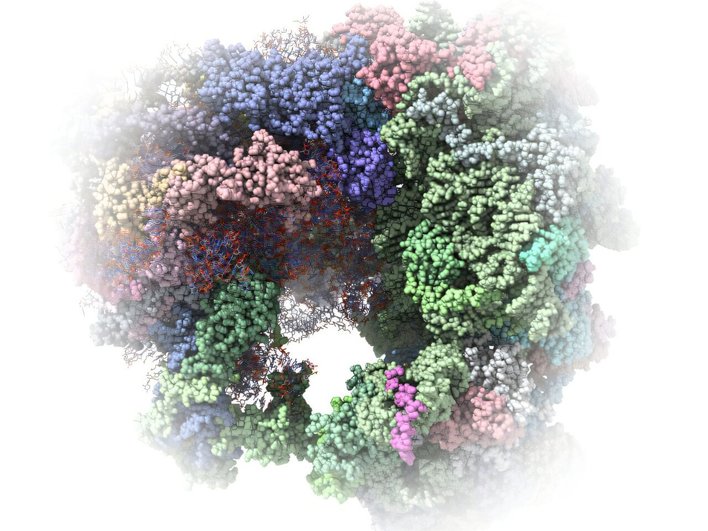

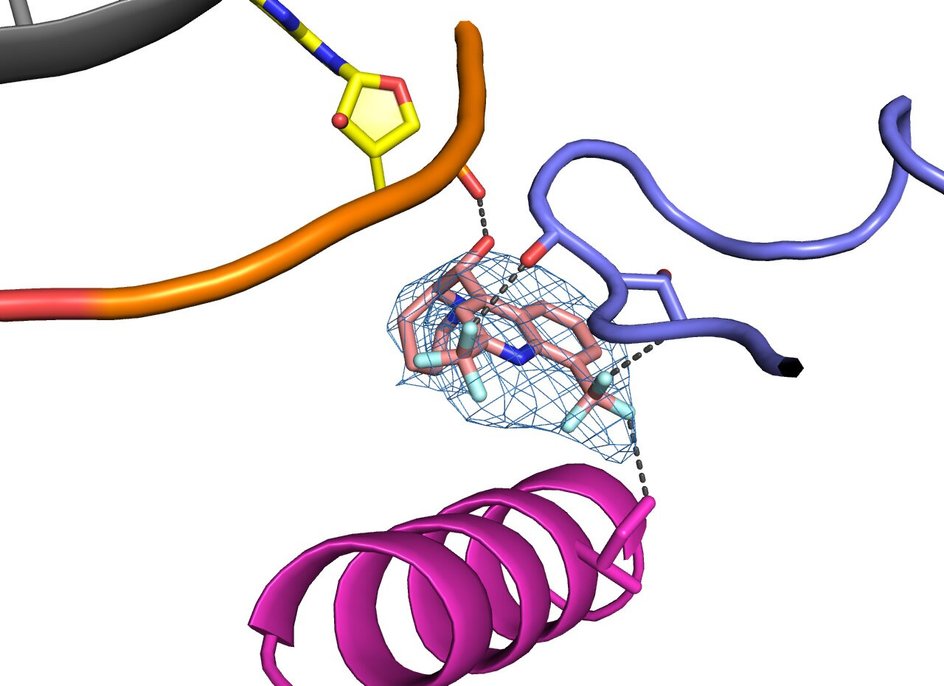

Авторы работы с помощью крио-электронной микроскопии выявили, где именно мефлохин прикрепляется к рибосоме. Эта точка связывания меняет конформацию рибосомы, облегчая ей «чтение сквозь» нежелательные стоп-кодоны. Ранее точное местоположение препарата на рибосоме оставалось неизвестным.

«Мы даже не надеялись найти что-то подобное в давно изученном препарате», — говорит Альберт Гусков, руководитель лаборатории биомолекулярной рентгеновской кристаллографии в Гронингене и ведущий автор работы — «Удивительно видеть, как старый медикамент раскрывает новые механизмы, которые можно использовать для создания более безопасных и эффективных лекарств».

Следующей целью команды станет проверка найденного механизма на клеточных культурах и животных моделях, а потом — разработка новых соединений, основанных на мефлохине, для клинических испытаний. Если все пройдет успешно, комбинация мефлохина и амино-гликозидов может стать важным шагом к лечению ряда тяжелых генетических и онкологических болезней.

Пока старая противомалярийная схема обретает новую жизнь в борьбе с генетическими недугами, недавние исследования показали, что самки комаров используют свои слюнные железы как «часовой механизм» для синхронизации с паразитом малярии, усиливая его передачу. Это открытие вдохновляет на создание нетипичных стратегий противостояния болезни, о которых вы можете узнать в этой работе.