Океан остается одной из самых труднодоступных и малоизученных частей нашей планеты. Чтобы понять его динамику, температуру, соленость, течение и биологические особенности, ученые все чаще используют автономные подводные устройства — дроны морских глубин. Однако одна из главных проблем таких аппаратов — сопротивление воды и хаотичные течения. Маленькие роботы легко сбиваются с курса или теряют энергию, преодолевая мощные водные вихри.

Инженеры Калифорнийского технологического института под руководством Джона Дабири предложили принципиально новый подход. Вместо того чтобы бороться с турбулентностью океана, они научили робота использовать ее в свою пользу — буквально «ловить волну» и путешествовать с помощью вихревых потоков. Это делает перемещение намного менее затратным по энергии и открывает перспективы для более длительных и эффективных миссий.

Работа опирается на исследования бионических медуз — живых организмов, оснащенных специальной электроникой. Такие медузы могут собирать данные в ходе своего естественного плавания. Но у медуз нет мозга, и они не могут принимать решения, например, как обойти сильное течение или воспользоваться им. Чтобы решить эту задачу, команда Дабири решила выяснить: как может выглядеть «мозг» для таких простых, но функциональных организмов или роботов?

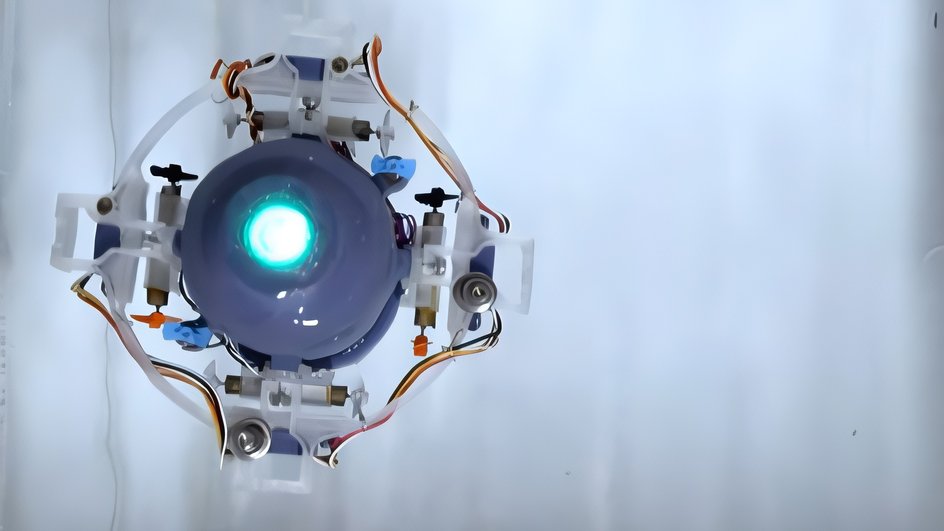

Ответ оказался неожиданно простым. Вместо того чтобы встраивать сложные ИИ-системы и датчики, ученый Питер Гуннарсон построил эксперимент с простым роботом CARL-Bot. Бот подвергался воздействию вихревых колец (аналогов «дымов» под водой), создаваемых специальным устройством.

В ходе наблюдений ученые заметили, что иногда робот случайно «запрыгивает» в вихрь и перемещается почти без затрат энергии на значительное расстояние. Это натолкнуло команду на мысль: а можно ли сделать такую маневренность управляемой?

Гуннарсон разработал набор простых правил: если акселерометр фиксирует характерное ускорение, робот может определить приближающийся вихрь и либо войти в него для перемещения, либо изменить положение, чтобы избежать столкновения. Все это — без машинного обучения или картографии. Принцип максимально прост, но крайне эффективен.

Этот подход вдохновлен явлениями из природы. Птицы используют восходящие потоки воздуха, чтобы экономить силы в полете. Рыбы также часто используют естественные потоки воды, чтобы не уставать при плавании. В обоих случаях речь идет о том, чтобы использовать среду, а не бороться с ней. Исследователи Калтеха сумели перенести эту стратегию в инженерную практику.

В дальнейшем ученые планируют объединить этот метод с работой бионических медуз. Снабдив их акселерометром и элементарными правилами управления, они смогут перемещаться по океану с большей эффективностью, реагируя на изменения течений. Это позволит медузам-исследователям собирать данные на больших расстояниях и в более сложных условиях.

В условиях стремительного изменения климата и роста интереса к исследованию Мирового океана такие разработки открывают путь к более устойчивым и экономичным способам мониторинга подводной среды. Простота реализации делает технологию особенно перспективной для масштабного применения.

Ранее Наука Mail рассказывала, что ученые исследовали стайное движение скатов для совершенствования подводных аппаратов.