NASA опубликовало новые данные о синдроме, который развивается у астронавтов после длительного пребывания в космосе. Это так называемый нейроокулярный синдром. С начала длительных экспедиций на МКС исследователи заметили, что у 30−60% участников миссий наблюдается снижение остроты зрения.

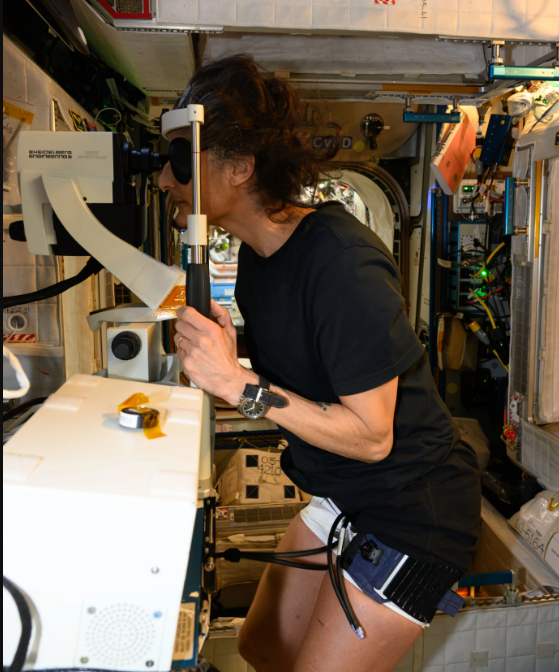

Причиной считают перераспределение жидкостей организма в условиях микрогравитации. Без гравитации кровь и спинномозговая жидкость смещаются вверх, к голове, вызывая отек диска зрительного нерва и уплощение задней части глазного яблока. Чтобы противостоять этому эффекту, специалисты NASA и Канадского космического агентства (CSA) начали тестировать ножные манжеты, создающие давление в нижней части тела. Такое давление помогает «перетянуть» жидкости вниз, уменьшая их накопление в области головы.

Манжеты могут стать простой и эффективной защитой зрения не только для экипажей будущих лунных и марсианских миссий, но и для пациентов на Земле, например, с внутричерепной гипертензией или длительно прикованных к постели.

Международные исследовательские команды применяют передовые методы визуализации — от МРТ и УЗИ до оптической когерентной томографии, чтобы отслеживать изменения в сетчатке и зрительном нерве. В одном из случаев у астронавта зафиксировали улучшение состояния, которое может быть связано с приемом витамина B и снижением уровня углекислого газа в атмосфере станции. Это указывает на возможное влияние индивидуальных факторов и внешней среды.

Интересные данные получило и японское агентство JAXA — в исследовании на мышах после космического полета были обнаружены изменения в зрительном нерве и сетчатке, но искусственная гравитация частично предотвращала эти нарушения. Это делает технологию перспективной контрмерой против синдрома малой активности нейронов.

Каждое новое исследование приближает ученых к цели — сохранить зрение и здоровье астронавтов в дальнем космосе и использовать эти наработки в медицине на Земле.

Ранее Наука Mail рассказывала о том, что ждет космонавтов в миссии на Марс: скандалы, неопределенность и тоска.