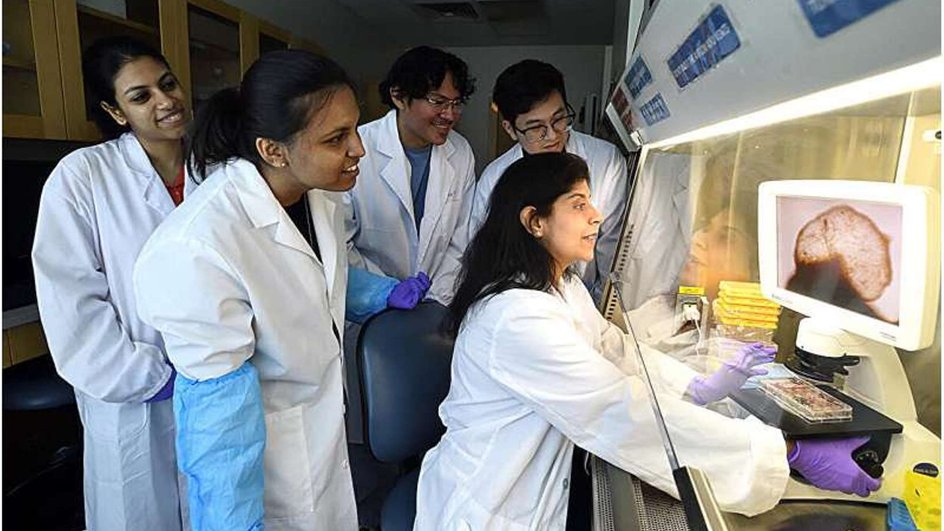

Группа ученых под руководством Энни Катурии, доцента кафедры биомедицинской инженерии Университета Джонса Хопкинса, представила революционную разработку — многорегиональный органоид мозга (MRBO). В отличие от предыдущих моделей, которые имитировали лишь отдельные участки мозга, новый органоид объединяет несколько областей, работающих согласованно. Это достижение может кардинально изменить подход к исследованиям нейродегенеративных и психических заболеваний.

Катурия объяснила, что большинство существующих органоидов воспроизводит только одну зону мозга, например, кору или средний мозг. Однако MRBO включает в себя несколько взаимосвязанных областей, что делает его более точной моделью для изучения заболеваний, затрагивающих весь мозг. Для создания органоида ученые сначала вырастили нервные клетки и зачатки сосудов в отдельных пробирках, а затем соединили их с помощью специальных белков, выполняющих роль биологического клея. В результате ткани сформировали функциональные связи и начали демонстрировать электрическую активность, подобную активности развивающегося мозга.

По словам исследователей, полученный органоид по своим характеристикам соответствует мозгу 40-дневного эмбриона человека. Он содержит около 80% типов клеток, характерных для ранних стадий развития мозга. Хотя его размеры значительно меньше настоящего мозга (всего 6–7 миллионов нейронов против десятков миллиардов у взрослого человека), он представляет собой уникальную платформу для изучения нейропсихиатрических расстройств.

Одним из ключевых достижений стало наблюдение за формированием гематоэнцефалического барьера — защитного слоя, регулирующего проникновение веществ в мозг. Это открытие особенно важно для разработки лекарств, поскольку многие препараты не могут преодолеть этот барьер, что снижает их эффективность.

Катурия подчеркнула, что использование человеческих клеток в исследованиях критически важно для понимания таких заболеваний, как аутизм и шизофрения. Органоиды позволяют наблюдать развитие болезни в реальном времени, тестировать терапию и даже подбирать индивидуальное лечение.

Еще одним важным аспектом исследования является потенциальное влияние органоидов на фармацевтическую отрасль. В настоящее время около 90% экспериментальных препаратов проваливаются на первой фазе клинических испытаний, а для нейропсихиатрических лекарств этот показатель достигает 96%. Основная причина — несоответствие между результатами, полученными на животных моделях, и реакцией человеческого организма. Органоиды целого мозга могут стать более точной альтернативой, сократив количество неудачных испытаний и ускорив разработку новых методов лечения.

Это открытие может стать отправной точкой для персонализированной медицины, где лечение будет подбираться на основе реакции конкретного пациента, смоделированной на его собственных клетках. Ученые также надеются, что дальнейшее усовершенствование технологии позволит создать еще более сложные модели, приближенные к мозгу взрослого человека.

Ранее ученые из ЮФУ разработали биоморфного робота с очувствленными конечностями.