Нейробиологи института когнитивистики и нейробиологии Макса Планка обобщили данные 163 научных работ, в которых с помощью различных методов нейровизуализации изучали активность мозга людей во время чтения. Это самый масштабный на сегодняшний день обзор, посвященный нейронным основам чтения. Результаты опубликованы в Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Авторы работы, Сабрина Туркер, Беатрис Фумагалли и их коллеги проанализировали эксперименты, в которых участники читали буквы, настоящие слова, псевдослова (например, «бланга»), предложения и тексты на алфавитных языках. Они также учитывали, читали ли участники вслух или про себя. На основе этих данных исследователи выявили устойчивые паттерны активности в разных областях мозга.

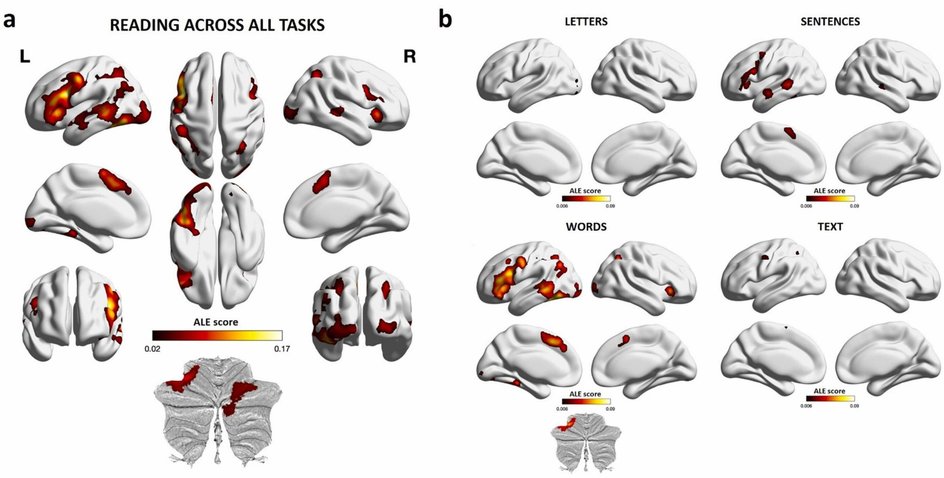

Выяснилось, что в процессе чтения особенно активны области левого полушария мозга, нижняя лобная извилина, височно-затылочная кора и задняя часть мозжечка. При этом разные уровни чтения (буквы, слова, предложения) активируют разные нейронные кластеры. Например, при чтении отдельных букв задействуется сравнительно узкий участок в затылочной коре, тогда как слова и предложения требуют подключения дополнительных более широких зон. Интересно, что мозг различает даже такие тонкие категории, как слова и псевдослова. Разные подзоны левой нижней лобной извилины реагируют на них по-разному. Это говорит о высокой избирательности и сложности нейронных процессов, лежащих в основе распознавания письменной речи.

Кроме того, исследователи сравнили открытое (вслух) и скрытое (про себя) чтение. Чтение вслух активирует не только языковые, но и слуховые и двигательные области мозга — ведь при этом мы не просто воспринимаем текст, но и проговариваем его, управляя речевым аппаратом. А вот при чтении про себя активнее становятся зоны, отвечающие за внимание, память и внутреннюю речь.

Ученые рассмотрели и так называемые лексические задачи, когда участнику не нужно читать, а требуется, например, определить, является ли слово настоящим. Такие задания активируют другие зоны, в том числе островковую кору и лобные доли с обеих сторон, что отличает их от «естественного» чтения.

Работа стала фундаментом, который может помочь в разработке новых методов диагностики и коррекции нарушений чтения, включая дислексию. Понимание того, какие именно области мозга должны «включаться» при нормальном чтении, позволит точнее выявлять, где возникает сбой, и подбирать более эффективные способы помощи.

Ранее мы рассказывали о том, что при нехватке энергии мозг может сжигать собственные клетки.